Cerro Malabrigo y el resurgimiento de la arquitectura monumental prehispánica en el valle de Chicama, costa norte del Perú

Cerro Malabrigo and the Resurgence of Pre-Hispanic Monumental Architecture in the Chicama Valley, Northern Coast of Peru

En este artículo se describe la investigación arqueológica de una de las estructuras arquitectónicas monumentales prehispánicas más antiguas hallada en Cerro Malabrigo, sitio ubicado en el área septentrional del valle de Chicama, costa norte del Perú. De acuerdo a nuestras excavaciones, el edificio fue construido a principios del período Intermedio Temprano (200 ac-600 dc). Presentamos los resultados de estas exploraciones, del análisis cerámico y los fechados radiocarbónicos asociados a la arquitectura. Contextualizamos estos datos en relación con el entorno sociopolítico en el que se desarrolló Cerro Malabrigo. Finalmente, evaluamos su vinculación con otros sitios en el área de Chicama y sus valles vecinos durante el siglo ii ac.

Palabras clave: período Intermedio Temprano, estilo Salinar, Bahía de Malabrigo, arquitectura supradoméstica, excedente económico.

INTRODUCCIÓN

El área central andina se destaca por el temprano surgimiento y desarrollo de arquitectura monumental (Johnson & Earle 1987; Trigger 2003; Flannery & Marcus 2012; Burger & Rosenswig 2015). En particular, la costa norte del Perú fue el hogar de una serie de comunidades prehispánicas que erigieron las primeras construcciones monumentales durante el período Inicial (1800-800 ac). Tales edificaciones compartían una serie de rasgos con otros sitios vinculados con el fenómeno Cupisnique (Elera 1993, 1998; Reindel 1997; Toshihara 2004; Nesbitt 2012; Sakai & Martínez 2014; Chicoine et al. 2017).(1) Este fenómeno se dio aproximadamente entre los años 1500 y 800 ac y se extendió, principalmente, por los valles y áreas costeras de los departamentos de Lambayeque, La Libertad y Ancash (Elera 1993, 1998; Nesbitt 2012; Sakai & Martínez 2014; Chicoine et al. 2017, 2023).

Esta arquitectura fue contemporánea con los conocidos sitios monumentales de la cultura Manchay, o de los templos en U de la costa central del Perú (Burger & Salazar 2023). En todos esos casos, se trata de edificios masivos construidos con barro y piedra, cuyas paredes principales muchas veces eran decoradas con frisos de barro y motivos antropomorfos y zoomorfos. Su monumentalidad se expresaba materialmente en grandes volúmenes arquitectónicos que conformaron verdaderos hitos en el paisaje y funcionaron como importantes lugares de reunión para un significativo número de personas, a nivel local y regional.

Durante el período Inicial se establecieron en el valle de Chicama sitios como Huaca Pukuche, uno de los pocos ejemplos de arquitectura monumental visibles en el paisaje, el cual a partir de su tecnología constructiva y la evidencia cerámica en superficie ha sido vinculado con el fenómeno Cupisnique (Reindel 1997; Toshihara 2002; Dillehay 2017; Franco & Quilter 2022: 102; Tantaleán et al. 2022). Otros asentamientos con arquitectura del valle bajo de Chicama, como Huaca Cruz de Botija, el Castillo de Facalá, Casagrande, Mocollope y Huaca Luisiana, muestran la misma tecnología, especialmente el uso de adobes cónicos de gran formato (fig. 1) (Toshihara 2004: 99; Franco & Quilter 2022: 102).

Figura 1. Ubicación de los sitios arqueológicos del valle de Chicama, Perú, mencionados en el texto. Figure 1. Location of archaeological sites in the Chicama Valley, Peru, mentioned in the text.

Pese a la notoria escasez de sitios tempranos con arquitectura monumental en el valle de Chicama, en su margen norte, muy cerca del mar (< 1 km) y alejado de la zona del fondo del valle, se encuentra el asentamiento que hemos denominado Cerro Malabrigo (fig. 2). Investigaciones previas lo datan tentativamente en el período Inicial (Koons 2012; Prieto 2015: 1125), una época relacionada con este horizonte de edificaciones monumentales en la costa norte y central del Perú. No obstante, resulta llamativo que un lugar tan notorio en el paisaje y con esas características arquitectónicas no haya sido objeto de un estudio arqueológico sistemático hasta el momento. Por ello, su investigación representaba un desafío para nuestro programa en el mencionado valle.

Figura 2. Ubicación del sitio arqueológico Cerro Malabrigo, en la margen norte del valle de Chicama. Figure 2. Location of the archaeological site of Cerro Malabrigo, on the northern edge of the Chicama Valley.

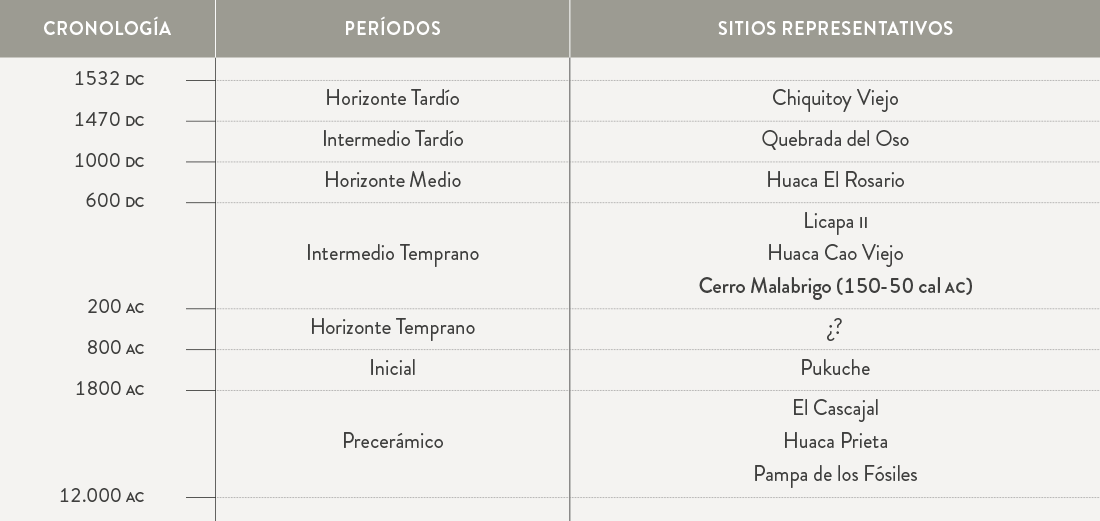

El estudio se enfocó en determinar su verdadera antigüedad mediante dataciones radiocarbónicas, su filiación social y sus posibles funciones. Para ello, se realizaron prospecciones sistemáticas y excavaciones arqueológicas restringidas vinculadas directamente con la arquitectura del sitio, con el fin de conocer su cronología y proceso constructivo. Un segundo objetivo fue comprender su dinámica social en relación con otras sociedades del litoral, del valle de Chicama y de los valles cercanos de la costa norte del Perú. Como se expone en este trabajo, Cerro Malabrigo es un caso extraordinario de un proceso de resurgimiento de la construcción de arquitectura monumental en esta área del valle de Chicama (tabla 1).

Tabla 1. Cuadro cronológico de los sitios arqueológicos más representativos de cada período y rango temporal en el que se ubica Cerro Malabrigo. Table 1. Chronological overview of the most representative archaeological sites for each period and time range of Cerro Malabrigo.

CERRO MALABRIGO

Ubicación y descripción

El sitio Cerro Malabrigo está emplazado en Puerto Chicama o Malabrigo, en el distrito administrativo de Rázuri, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, en la costa norte del Perú. Según la división del valle de Chicama planteada por Camille Clément (2017), el área de Puerto Chicama se caracteriza por ser una amplia llanura costera con pequeñas elevaciones rocosas y estribaciones andinas. Se trata, por tanto, de una zona costera baja, relativamente suave, con dunas, lagunas y llanuras de inundación (fig. 3) (Goodbred et al. 2020).

Figura 3. Vista de Cerro Malabrigo desde el norte. El triángulo indica la ubicación del sitio arqueológico (todas las fotografías son del Programa Arqueológico Chicama [prach]). Figure 3. Cerro Malabrigo as seen from the north. The triangle indicates the location of the archaeological site (all photos by Programa Arqueológico Chicama [prach]).

En términos generales, la zona de Malabrigo se inserta en la margen norte del valle, ubicada en un desierto premontano de clima semicálido. Se caracteriza por ser una región sumamente árida debido a su baja precipitación anual de 5 mm (onern 1973) y por la inversión térmica provocada por la corriente de Humboldt (Orbegoso 1987). Sin embargo, ha podido albergar a diferentes sociedades a lo largo del tiempo, gracias a la disponibilidad de agua dulce proveniente del río Chicama y a los recursos marinos.

Puerto Chicama posee un levantamiento tectónico con un ritmo relativamente más lento que en los valles adyacentes, como Jequetepeque y Moche, lo cual favorece una línea de costa suave y de baja pendiente en comparación con aquellas más típicas, delimitadas por acantilados al norte y al sur de Chicama (Goodbred et al. 2020). Como indican Carlos Tavares y Fabián Drenkhan (2010), la playa del lugar es ancha, de pendientes suaves y arena fina, lo que provoca la potente actividad eólica de la zona. Cabe destacar que la línea costera de la Bahía de Malabrigo se beneficia de la presencia de humedales con afloraciones de agua dulce, asegurando una fuente hídrica para el consumo humano, así como de otros recursos alimenticios, los mismos que potenciaron las condiciones para el establecimiento de sociedades prehispánicas.

Antecedentes de estudio

Cerro Malabrigo fue descrito por primera vez por Claude Chauchat y su equipo (1998: 3) gracias a las prospecciones que realizaron entre los años 1972 y 1996. En su registro fue codificado como pv23-18, en asociación con pv23-246. Este último es caracterizado por los investigadores como un camino de posible filiación Chimú (Chauchat et al. 1998: 96, 133). A partir de sus observaciones y del material cultural, los autores propusieron que Cerro Malabrigo perteneció al período Intermedio Tardío: “[…] parece que se trata de un sitio de administración Chimú como los que existen en varios lugares de la costa norte” (Chauchat et al. 1998: 96). Con relación a la descripción arquitectónica, los investigadores no brindaron detalles de la técnica constructiva ni de los materiales empleados. Sin embargo, señalaron que se trata de un edificio rectangular de unos 100 m por 50 m, con divisiones internas y una plataforma, “[…] con la estructura de la[s] ciudadelas de Chanchan” (Chauchat et al. 1998: 96). Asimismo, sostuvieron que la existencia de un gran número de basurales indicaría la presencia de una “[…] población alrededor de este centro de poder” (Chauchat et al. 1998: 96).

Posteriormente, en 2009 se desarrolló el Proyecto de Evaluación Arqueológica Parque Eólico Malabrigo, a cargo de Luis Moulet Silva (Ministerio de Cultura 2010), en un área que incluyó el sitio Cerro Malabrigo. En el expediente técnico del proyecto se ofrece una breve caracterización del lugar, y aunque corresponde básicamente a la misma referida por Chauchat y colaboradores (1998), se menciona que cerca del mismo, en la parte alta, se observaron restos óseos agrupados, lo cual sugiere la existencia de un cementerio asociado al asentamiento. Además, en la sección baja y en las laderas del sitio había varios caminos con escalinatas de piedras y muros de contención con finos acabados en el exterior. Creemos que esto hace referencia al yacimiento denominado pv23-246, identificado previamente por el equipo de Chauchat.

El sitio no volvió a ser mencionado en la literatura arqueológica hasta la tesis doctoral de Michele Koons (2012: 52), quien lo vincula al período Inicial:

The early Initial Period in the Chicama Valley is not well documented. However, my reconnaissance in the valley has noted a large U-shaped platform structure with outlying shell middens near the coastal town of Malabrigo that may date to this time period.(2)

Aunque Koons no proporciona coordenadas utm ni más información al respecto, si consideramos la inspección mediante Google Earth Pro y nuestras prospecciones sistemáticas en toda la zona de Puerto Chicama, se puede proponer que el lugar mencionado por la autora se trataría de Cerro Malabrigo. Por su parte, Gabriel Prieto (2015: 1125; comunicación personal 2022) se refiere al mismo asentamiento sobre la base de la información proporcionada por Koons. Como se puede apreciar, el sitio Cerro Malabrigo fue adscrito a diversas filiaciones temporales y sociales, pero sin clarificar su cronología ni su función.

Descripción del sitio

El asentamiento fue construido en la base de la cara norte del cerro Malabrigo, el que alcanza una altura máxima de 248 msnm (fig. 3). La falda norte corresponde a una terraza natural con una prolongada inclinación que se convierte en una llanura con pendiente y que se extiende hacia el norte terminando en un acantilado frente al océano Pacífico. Sobre una elevación alargada ubicada hacia el noreste del edificio, la que lo protege naturalmente, se construyó una muralla que posiblemente fue contemporánea. Además, un análisis de cuenca visual utilizando el programa qgis reveló que, desde el edificio, se domina un amplio rango del paisaje circundante, principalmente de la Bahía de Malabrigo.

Inmediatamente al oeste del edificio principal existe una extensa área llana con evidencias de una densa ocupación humana, quizás sincrónica a esta construcción. De acuerdo con las características de la cerámica que observamos en superficie, se trataría de un sector de ocupaciones domésticas. Estos testimonios se vincularían con los registrados previamente por Chauchat y colaboradores (1998). Asimismo, en toda la llanura al norte del edificio puede reconocerse una serie de dispersiones y concentraciones de material arqueológico, que incluyen vestigios de espacios habitacionales tipo “cercaduras”. Estas estructuras arquitectónicas están conformadas por bases de muros elaborados con bloques de piedras semicanteadas, sin rastros de argamasa en la actualidad. Destaca la presencia de restos materiales ligados al consumo de alimentos, principalmente valvas de moluscos, así como útiles líticos y fragmentos de cerámica. Es posible que estas construcciones correspondan a un paisaje de tipo palimpsesto, siendo contemporáneas o posteriores al edificio de Cerro Malabrigo. En cualquier caso, tales ocupaciones están vinculadas sobre todo a la obtención, procesamiento y consumo de recursos marinos propios de este sector de la bahía.

En el reconocimiento superficial realizado durante la temporada 2020, se pudo descubrir que el edificio fue construido con bloques de rocas semicanteadas extraídas de la misma base del cerro y de afloramientos cercanos (fig. 4). El sector central se compone de un recinto rectangular de 120 m de largo por 50 m de ancho. En su eje principal tiene una orientación de 6° noreste. Los muros del frontis delantero, posterior, y el del fondo se encuentran orientados a 97° sureste. El edificio presenta tres grandes sectores: plaza delantera, plataforma principal y plaza posterior, áreas que se describen a continuación (fig. 5a).

Figura 4. Vista aérea desde el sur del sitio arqueológico de Cerro Malabrigo y la ubicación de las unidades de excavación. Figure 4. Aerial view of the archaeological site of Cerro Malabrigo seen from the south, showing the location of the excavation units.

Figura 5: a) ortofoto de Cerro Malabrigo con los principales sectores y rasgos del edificio: 1) plaza delantera, 2) vestíbulo, 3) escalinata, 4 y 5) corredores, 6) plataforma principal, y 7) plaza posterior; b) modelo de elevación digital con la ubicación de las unidades de excavación 3 y 4. Figure 5: a) orthophoto of Cerro Malabrigo. Main sectors and features of the building: 1) front plaza, 2) vestibule, 3) stairway, 4 and 5) corridors, 6) main platform, and 7) rear plaza; b) digital elevation model of Cerro Malabrigo, showing the location of excavation units 3 and 4.

Plaza delantera

Está formada por dos muros construidos con bloques de piedra que se proyectan desde la plataforma principal hacia el norte; se prolongan 50 m y encierran un espacio de 2500 m². Cercana a la base de la plataforma se puede reconocer una pequeña estructura rectangular que funcionó como vestíbulo antes de ascender a la misma, seguramente mediante una escalinata.

Plataforma principal

Se eleva al menos 2 m por encima de la superficie natural y posee un frontis en el cual se puede advertir todavía una escalinata principal en su eje central. Como mencionamos antes, la sección delantera tiene una longitud de 50 m y está orientada a 97° sureste y se extiende hacia el sur por unos 30 m más. Según las medidas observadas en superficie y luego confirmadas por nuestras excavaciones, esta contendría al menos 3000 m³ de materiales transportados por sus constructores. Por la acción del huaqueo, se puede apreciar que, en su parte central, se alcanzó la altura deseada superponiendo grandes rellenos artificiales conformados por bloques de piedra semicanteada y unidos con argamasa de barro.

Plaza posterior

Corresponde a un recinto cuadrangular de 50 m de largo en los muros norte y sur, y unos 35 m en los del oeste y el este, alcanzando una superficie total de 1750 m² . El acceso al lugar se habría realizado por la plataforma principal mediante escalinatas y desde la plaza delantera a través de corredores ubicados a los lados de dicha explanada.

LAS EXCAVACIONES DEL PROGRAMA ARQUEOLÓGICO CHICAMA EN CERRO MALABRIGO

En el año 2021, el Programa Arqueológico Chicama (prach) realizó excavaciones en el edificio de Cerro Malabrigo con el objetivo de establecer su temporalidad y funcionalidad. Para ello, se definieron las unidades de excavación 3 y 4 con dimensiones iniciales de 2 m por 2 m cada una. En la unidad 4 se realizó posteriormente una ampliación de 50 cm hacia el sur debido al hallazgo de una serie de depósitos (fig. 6).

Figura 6. Identificación de las fases arquitectónicas de la unidad 3: a) plataforma; b) fase arquitectónica 2; c) fase arquitectónica 1; d) fase pre-edificio. Figura 6. Identification of architectural phases of unit 3: a) platform; b) architectural phase 2; c) architectural phase 1; d) pre-building phase.

Unidad 3

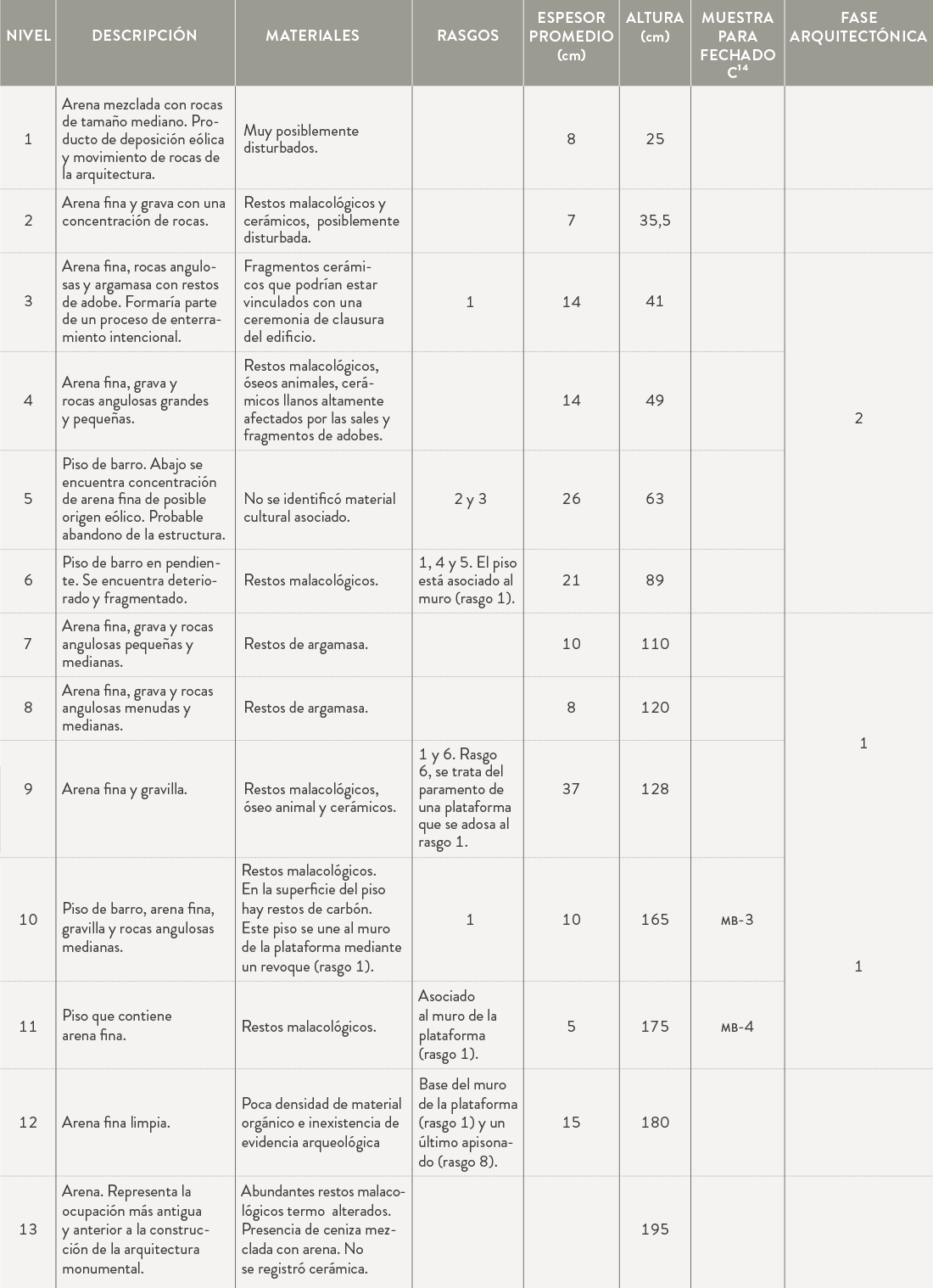

Fue ubicada en el borde norte de la plataforma principal del edificio, con el objetivo de explorar el muro frontal de esta sección y conocer su interior y profundidad. En esta parte, el edificio tiene mayor altura y cuenta, al menos, con dos plataformas superpuestas. La profundidad máxima de excavación alcanzó los 195 cm, aunque cabe señalar que no se llegó a la capa estéril, debido a que las dimensiones de la excavación no lo permitieron (figs. 7 y 8a). La descripción de los niveles excavados, los materiales y rasgos asociados y sus correlaciones con fases arquitectónicas se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Descripción de los niveles de la unidad 3. Table 2. Description of the levels of unit 3.

Los hallazgos de esta excavación (tabla 2) permiten reconocer las fases arquitectónicas del edificio y comprender sus ocupaciones humanas. El nivel 13 pertenece a una ocupación previa a su construcción. Con respecto a la arquitectura monumental hemos reconocido la fase arquitectónica 1, compuesta por el nivel 11, el cual representa el primer piso formal que se asoció a las bases de la plataforma central. Este nivel pudo ser fechado mediante una muestra de carbón (mb-4), lo mismo que un piso que se superpuso a este, es decir, el nivel 10 (mb-3). En relación con la fase arquitectónica 2, esta se encuentra conformada por el piso del nivel 6 y la continuación del muro (rasgo 1) que sostiene la plataforma. En esta unidad se han registrado las últimas ocupaciones del edificio antes de su abandono.

Figura 7. Cortes estratigráficos: a) unidad 3, perfil norte-sur, se indican las fases arquitectónicas; b) unidad 4, perfil sur-norte. Figure 7. Stratigraphic sections: a) unit 3, north-south profile, architectural phases are indicated; b) unit 4, south-north profile.

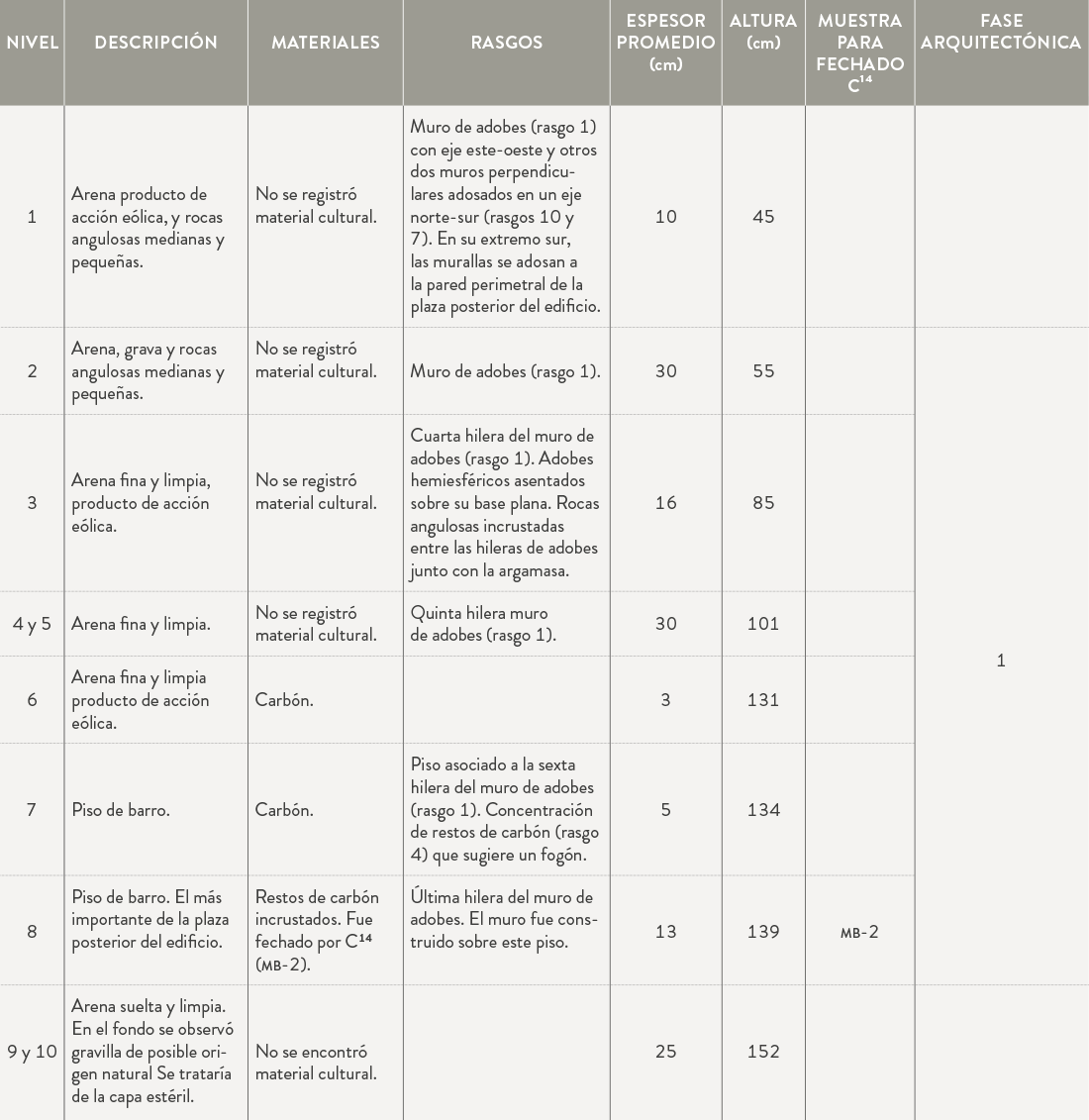

Unidad 4

Esta cuadrícula se ubicó en la esquina suroeste de la plaza posterior del edificio de Cerro Malabrigo. Su excavación tuvo como objetivo principal establecer la relación entre el muro perimetral y la superficie de uso de la plaza posterior. Durante los trabajos se realizó una ampliación hacia el sur debido al hallazgo de depósitos de interés arqueológico, denominados rasgos 2, 3, 5 y 6 (figs. 7b, 8 y 9), los que fueron excavados de manera independiente con el fin de conocer su contenido de manera detallada. La descripción de los niveles excavados, rasgos asociados y sus correlaciones con fases arquitectónicas se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Descripción de los niveles de la unidad 4. Table 3. Table 3. Description of the levels of unit 4.

Figura 8. Vista de la excavación de la unidad 4. Se distinguen los rasgos 2 y 3 detrás del muro de adobes hemiesféricos (rasgo 1). Figure 8. View of the excavation of unit 4. The deposits 2 and 3 can be seen behind the hemispherical adobe wall (deposit 1).

Figura 9. Detalle del muro de adobes hemiesféricos (rasgo 1, unidad 4) y del piso de la plaza posterior del edificio. Figure 9. Detail of the hemispherical adobe wall (deposit 1, unit 4) and the floor of the rear plaza of the building.

Según la información aportada (fig. 7b; tabla 3), los hallazgos de la excavación permiten comprender la ocupación humana en la plaza posterior del edificio. Se trata de una única fase arquitectónica que implica un muro principal de adobes hemiesféricos (rasgo 1), depósitos adosados a este muro (rasgos 2, 3 y 5) y un piso grueso (nivel 8) con remodelaciones. Gracias a una muestra de carbón asociada al piso se obtuvo un fechado de c¹⁴ (tabla 4). Los muros de los depósitos tuvieron un eje norte-sur y estuvieron apoyados a la pared principal (rasgo 1) y al perimetral del edificio. Se trata de depósitos de planta cuadrangular de 90 cm por 90 cm (rasgos 2, 3 y 5). Su excavación evidenció líneas de quema en sus paredes internas. El relleno de los depósitos consistía en capas de barro compacto con inclinaciones en dirección sur-norte. No se halló ningún tipo de material arqueológico adicional, aunque la excavación del rasgo 6 expuso un apisonado irregular con restos de madera fragmentada incrustada cerca la pared noreste (rasgo 8). El piso del fondo del depósito coincide en altura con el de la plaza posterior del edificio. La mínima presencia de restos arqueológicos indica que en estos espacios arquitectónicos se mantenía una limpieza constante.

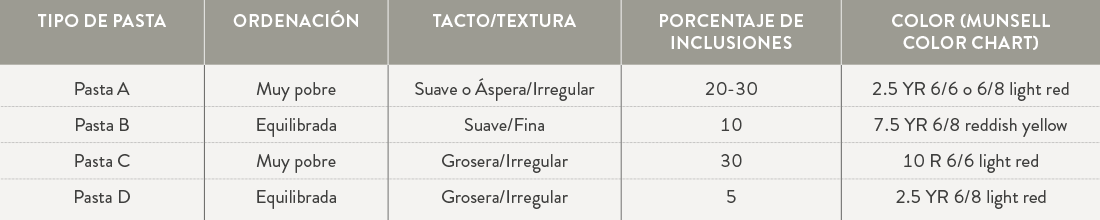

Análisis de la cerámica

El examen se enfocó metodológicamente en determinar la morfofuncionalidad y la composición de las pastas cerámicas mediante microscopía digital. La muestra estuvo compuesta de 45 fragmentos, registrados únicamente en la unidad 3 y procedentes de los primeros cuatro niveles de excavación. En cuanto a tiestos diagnósticos para el análisis morfofuncional, contamos con seis fragmentos que representaron el 13,33 % de la muestra (tabla 4). Las vasijas se dividieron en cerradas y abiertas. Con relación a las primeras, se trata de cántaros y ollas; las segundas corresponden a cuencos y escudillas (fig. 10; tabla 5). Con respecto a la revisión composicional de pastas, se tomaron aleatoriamente nueve piezas de las 45 de la muestra, es decir, un 20%. Los resultados evidenciaron cuatro tipos de pastas.

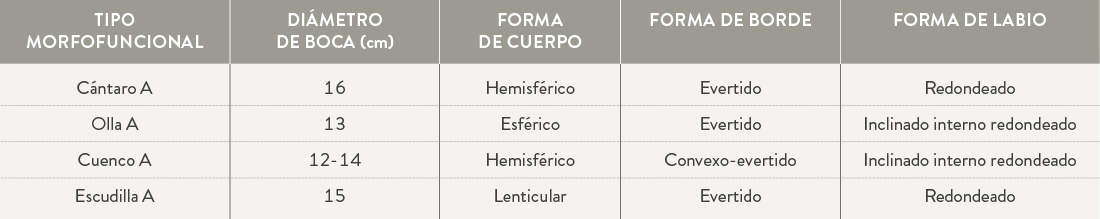

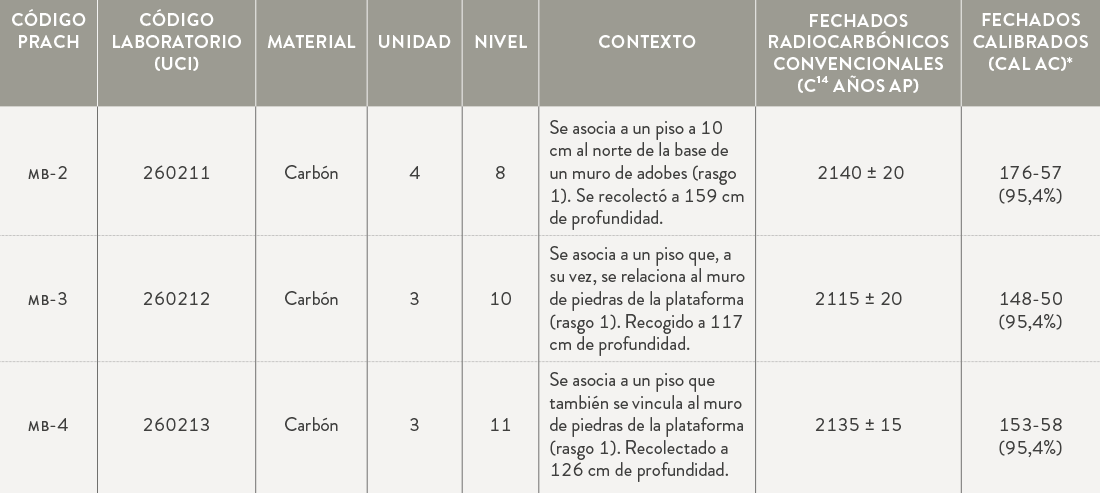

Tabla 4. Análisis morfofuncional de la cerámica de Cerro Malabrigo (unidad 3). Table 4. Morpho-functional analysis of the ceramics of Cerro Malabrigo (unit 3).

Tabla 5. Tipos de pasta de las vasijas cerámicas de Cerro Malabrigo (unidad 3). Table 5. Types of paste of ceramic vessels from Cerro Malabrigo (unit 3).

Figura 10. Reconstrucción de formas de vasijas cerámicas procedentes de la unidad 3: a) olla A; b) cuenco A; c) cántaro A; d) escudilla A. Figure 10. Reconstruction of ceramic vessel forms from unit 3: a) pot A; b) bowl A; c) jug A; d) dish A.

Aunque esta muestra resulta pequeña, representa un estilo cerámico y una tecnología diferente al tipo Salinar, el más cercano a nivel temporal conocido en la zona (Larco 1944; Brennan 1978; Mujica 1984; Elera 1998; Ikehara & Chicoine 2011; Prieto 2023). Asimismo, esta escasez de fragmentería cerámica se condice con su mínima presencia observada en nuestras prospecciones superficiales. Lo anterior, además, apoya la idea de que el edificio era limpiado frecuentemente.

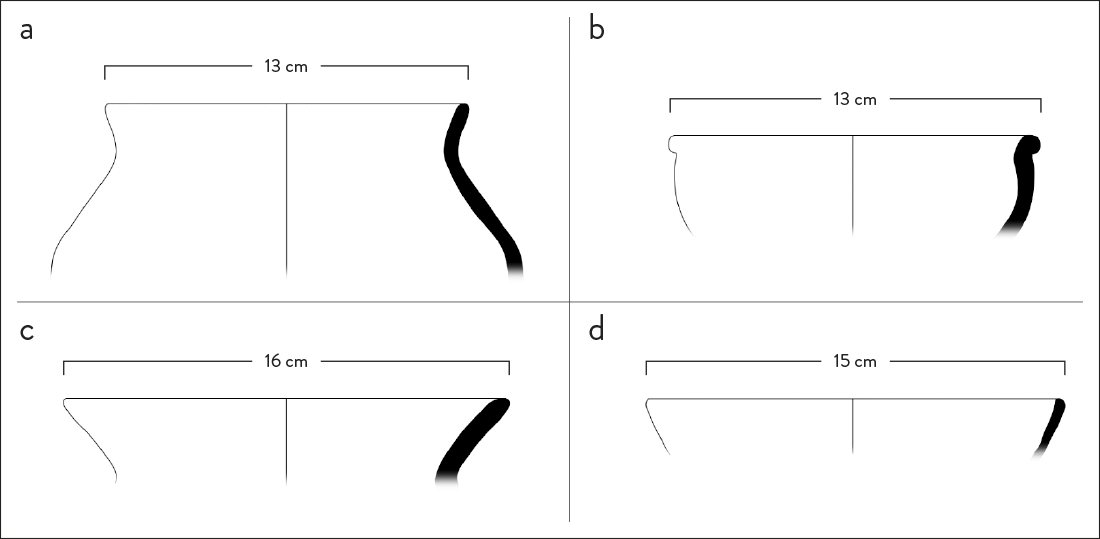

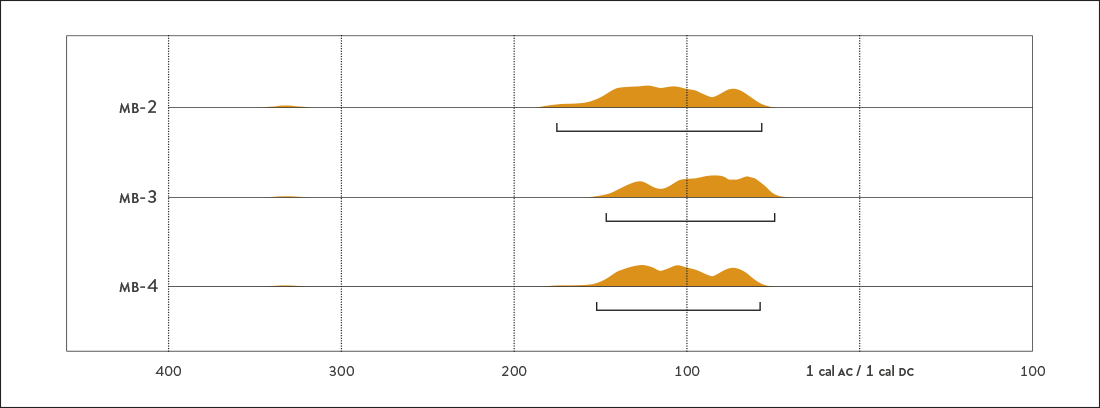

Fechados radiocarbónicos

De las excavaciones se obtuvieron muestras de carbón vegetal para fechados radiocarbónicos. Como uno de los objetivos principales de este trabajo era definir la temporalidad y la historia constructiva del edificio, las muestras fueron tomadas de rasgos relacionados con la arquitectura de la construcción y muy bien controladas estratigráficamente (fig. 11; tabla 6). Los fechados fueron calibrados mediante Oxcal 4.4, utilizando la curva de calibración SHCal20 (Hogg et al. 2020).

Tabla 6. Fechados radiocarbónicos obtenidos para el sitio arqueológico Cerro Malabrigo (*los resultados de OxCal 4.4 se presentan en el rango de 2-σ del análisis estadístico bayesiano con el hpd colocado entre paréntesis [Hogg et al. 2000]). Table 6. Radiocarbon dates obtained for the Cerro Malabrigo archaeological site (*OxCal 4.4 results are presented in the 2-σ range of Bayesian statistical analysis with hpd in parentheses [Hogg et al. 2000]).

Figura 11. Distribución cronológica de las fechas calibradas obtenidas en el sitio arqueológico Cerro Malabrigo mediante el software OxCal 4.4. Las horquillas en la parte inferior de los fechados muestran el rango de probabilidad de 95,4%. Figure 11. Chronological distribution of the calibrated dates obtained at the Cerro Malabrigo archaeological site using OxCal 4.4 software. The probability range of 95.4% is indicated by the brackets below the dates.

Como se puede observar, pese a que las muestras se tomaron de excavaciones realizadas en dos sectores diferentes del edificio, distanciados por varios metros y dentro de diferentes secuencias estratigráficas (fig. 5b), los tres fechados coinciden en que las primeras fases arquitectónicas de la estructura habrían sido construidas y utilizadas entre la segunda mitad del siglo ii ac y la primera mitad del siglo i ac.

DISCUSIÓN ACERCA DE CERRO MALABRIGO

La cronología absoluta y relativa

Las evidencias arqueométricas señalan, sin lugar a dudas, que el edificio de Cerro Malabrigo fue construido y ocupado entre los años 176 y 50 ac. A su vez, la cerámica, aunque escasa y sin decoración, no evidencia semejanzas tecnológicas, formales o decorativas con aquella conocida en la literatura arqueológica como Salinar (compárese, por ejemplo, con Brennan [1978], Mujica [1984], Briceño y Billman [2012]). De hecho, en un reciente artículo, Amedeo Sghinolfi y colaboradores (2023: 8) señalan: “[…] combining dates from the Moche and the Virú valleys. This [Bayesian] model suggests that the Salinar sites located in this region were likely occupied over a very short span of time […] between 321 and 190 bce […]”.(3) Por tanto, proponemos que Cerro Malabrigo se encontraría ubicado temporal y socialmente fuera del fenómeno o fase Salinar (Brennan 1978; Mujica 1984; Billman 1996). Para ello, consideramos la cronología absoluta de los valles vecinos basada en los fechados conocidos y la ausencia de una serie de indicadores, como cerámica decorada con pintura blanca sobre base roja o anaranjada, la morfología y diseño arquitectónico del edificio y las técnicas constructivas mixtas utilizadas, donde se emplea el adobe hemiesférico, material ajeno a la tradición constructiva Salinar.

En efecto, a partir de la más importante y extensa prospección realizada hasta el momento por Banks Leonard y Glenn Russell (1992) en el valle de Chicama a fines de la década de 1980, los sitios arqueológicos conocidos para Salinar se diferencian radicalmente de Cerro Malabrigo, pues aquellos poseen la clásica cerámica, pero, sobre todo, porque se trata de asentamientos de carácter doméstico, funerario y sin arquitectura monumental (Larco 1944: 8; Attarian 2003a: 106-107). Asimismo, los asentamientos Salinar se concentran en el ingreso al valle medio, y poseen espacios habitacionales construidos con piedras de plantas irregulares en zonas fortificadas naturalmente y en las que muchas veces se levantaron murallas defensivas (Leonard & Russell 1996; Attarian 2003a: 125-127). De hecho, Leonard y Russell (1994, en Attarian 2003a: 127) han propuesto que se trata de un período de conflictos intravalles. La reciente síntesis sobre Salinar realizada por Jordi Rivera (2023: 195-197) menciona muy pocas evidencias de asentamientos en el valle bajo de Chicama. Más bien, lo que señala es la ocurrencia de fragmentos cerámicos de estilo Salinar en unos cuantos sitios investigados por Ari Caramanica (2018) en la zona de Mocan, en el extremo de la margen norte del valle, y por Kayoko Toshihara (2002), en Huaca Luisiana y Cruz de Botijas, en el valle bajo.

Hacia el sur, en el valle de Moche, y sobre la base de los estudios de Curtiss Brennan (1978) y sus propias prospecciones, Brian Billman (1996: 216) propone la existencia de cinco tipos de estructuras ceremoniales durante la fase Salinar. Estos son: (1) complejos aterrazados en las cimas de cerros, (2) pequeños montículos, (3) plataformas en las cimas de cerros o montículos, (4) complejos de recintos de élite o plazas cercadas y (5) pequeñas salas rectangulares de reunión. Ninguna de estas categorías corresponde a lo que hemos reportado en Cerro Malabrigo. Además, los recientes trabajos de Patrick Mullins (2022) en el valle medio de Moche –que se apoyan y coinciden con las apreciaciones de Billman (1996)– indican que las comunidades Salinar de ese valle construyeron solamente reducidos espacios abiertos a la manera de plazas, como parte de su arquitectura pública, y que, en comparación con las edificaciones del período Inicial (fase Guañape), disminuyeron dramáticamente en volumen, área y decoración. Señala Mullins (2022: 134):

Billman recorded the one small u-shaped mound of Huaca La Carbonera constructed in the Middle Valley, but this is one of the only such constructions in the Moche Valley during the Salinar Phase (Billman 1996: 215). In any case, it is clear that Salinar Phase public architecture was tailored to accommodating fewer people and less effort was put into shaping the experience of these smaller crowds through architecture or iconography.(4)

Más recientemente, Víctor Campaña y Gabriel Prieto (2022: 42-58), y Prieto (2023) de manera independiente, han descrito sus hallazgos relacionados con Salinar en los sitios de Pampa La Cruz y José Olaya, ubicados en Huanchaco, en la margen norte del valle de Moche, datados entre los años 400 y 200 cal ac (Rivera 2023). En el primer caso, se trata de una importante ocupación doméstica con recintos de muros hechos con pequeños bloques de piedra, y en el segundo, de un cementerio. En ambos destaca la característica cerámica Salinar de base roja o naranja decorada con líneas de color blanco y otros tipos con decoración zoomorfa aplicada. Hasta el momento, no se ha señalado la existencia de alguna arquitectura supradoméstica o monumental.

Por tanto, Cerro Malabrigo no se relaciona con el patrón de asentamiento, la extensión y la tipología de sitios Salinar conocidos, no solo para el valle de Chicama, sino también para otros de la costa norte (Brennan 1978; Billman 1996: 206; Elera 1998; Ikehara & Chicoine 2011; Prieto 2023; Sghinolfi et al. 2023). Proponemos que tales diferencias se explicarían porque Cerro Malabrigo, en tanto arquitectura monumental, correspondería a un fenómeno social local posterior al apogeo de la fase/cultura Salinar. De hecho, como se evidencia en el reciente análisis bayesiano de los fechados radiocarbónicos vinculados a sitios con ocupación Salinar existentes para los valles de Virú y Moche, realizado por Sghinolfi y colaboradores (2023), todos ellos se concentran en los siglos iv y iii ac, resultando más tempranos que las dataciones que hemos obtenido para Cerro Malabrigo.

Funciones

La arquitectura en superficie y las excavaciones arqueológicas indican que el edificio de Cerro Malabrigo fue construido con un diseño y volumen que se relaciona con actividades orientadas a la concentración de personas en ambas plazas, realización de rituales desde la plataforma principal y concentración de bienes en los depósitos adosados a los muros perimetrales de la plaza posterior. Si asumimos que contiguos a los muros oeste, este y sur de la plaza posterior de Cerro Malabrigo existieron depósitos de las mismas dimensiones que los hallados en nuestras excavaciones, proponemos la presencia de, aproximadamente, unos 120 depósitos, una cantidad y volumen que permite hablar de una concentración importante de bienes dentro del edificio. Restos de material botánico al interior de uno de ellos sugieren su uso para almacenar alimentos de origen vegetal, lo cual esperamos confirmar cuando se concluyan los análisis microbotánicos de los sedimentos recuperados en dichas estructuras.

Nuestra hipótesis es que Cerro Malabrigo se construyó para funcionar como un lugar de reunión de personas en torno a la explanada frontal y, en menor número, en las plazas anterior y posterior de la estructura principal. Asimismo, se sugiere que el edificio de Cerro Malabrigo cumpliría un rol como espacio de acopio, control y redistribución de los productos marítimos y agrícolas de esta zona, los cuales se almacenarían en los depósitos de la plaza posterior. Así, esta construcción llegó a convertirse en un centro de reunión y cohesión social en el sentido propuesto por Colin Renfrew (2013), o como un lugar especial en el paisaje para la celebración de ferias, intercambio y otras actividades económicas y políticas, como ha señalado recientemente Charles Stanish (2017, 2023). Por ello, planteamos que Cerro Malabrigo se constituyó en un espacio de reunión social y se erigió como un centro económico y político, siendo el ritual un medio para convertirse en un referente cohesionador de las comunidades colindantes.

Por su ubicación, este complejo de estructuras habría sido erigido por las comunidades pescadoras y agrícolas localizadas en el litoral y el valle cercano, resultando Cerro Malabrigo un lugar intermedio que les posibilitaría generar alianzas entre ellas. Adicionalmente, se propone que este sitio fue el lugar donde surgieron los primeros liderazgos políticos de la sección norte del valle bajo de Chicama. La movilización de personas y su concentración en esta edificación y sus alrededores tuvo como elemento principal una ideología corporativa y ritual.

Contexto sociopolítico

Como hemos señalado, nuestra investigación ha descartado la relación temporal y social de Cerro Malabrigo con las comunidades Salinar. De hecho, estudios realizados en dos de los sitios Salinar más extensos y mejor documentados del valle bajo de Moche, como son Cerro Arena y Pampa La Cruz (Billman 1996: 195-199), confirman que Cerro Malabrigo no está asociado a ese fenómeno social. En el caso de Cerro Arena, recientemente Jean-François Millaire (2020: 2) y el equipo liderado por Sghinolfi (2023: 3) han confirmado que su ocupación se dio entre los años 375 y 360 ac, aproximadamente. Por tanto, este principal sitio Salinar del valle de Moche fue ocupado y abandonado más de un siglo antes que Cerro Malabrigo.

Con respecto a Pampa La Cruz, los trabajos desarrollados por Víctor Campaña y Gabriel Prieto (2022) indican que en la línea costera del valle de Moche se erigieron espacios públicos a fines del Horizonte Temprano y comienzos del período Intermedio Temprano. Los fechados radiocarbónicos obtenidos en las excavaciones de los pozos de prueba 18, 50 y 51 del montículo ii de Pampa La Cruz (Millaire et al. 2016: tabla S8) indicarían una probable correlación temporal con Cerro Malabrigo durante el siglo ii ac (Campaña & Prieto 2022: 42). Ahora bien, esa ocupación está asociada al clásico estilo cerámico Salinar (Campaña & Prieto 2022; Rivera 2023), lo cual, como señalamos, no es el caso de Cerro Malabrigo. Asimismo, su arquitectura es completamente diferente.

Las investigaciones realizadas por Millaire y colaboradores (2016) nos brindan una de las pocas evidencias arqueológicas referentes a ocupaciones vinculadas con los inicios del período Intermedio Temprano en el valle de Chicama. De forma más específica, se trata de una ocupación de este tiempo en el Complejo Arqueológico El Brujo, al norte de Cerro Malabrigo. Un fechado radiocarbónico (Beta-246472) obtenido por ellos y que arrojó un rango entre los años 111 ac y 83 dc (calibrado a 2-σ), indica una probable coexistencia de Cerro Malabrigo con el “puesto de avanzada Virú” en Huaca Prieta, ubicado en la línea costera del valle de Chicama (Millaire et al. 2016). Sin embargo, según lo expuesto, las evidencias cerámicas de Cerro Malabrigo carecen de los motivos decorativos clásicos del estilo Virú-Negativo. Por lo tanto, existe la posibilidad de que, a inicios del período Intermedio Temprano, en el primer siglo ac, la zona litoral del valle de Chicama haya albergado, al menos, a dos comunidades con sus liderazgos respectivos, enfocados en la acumulación y administración de bienes alimenticios, tal como demuestran las evidencias de depósitos tanto en Huaca Prieta como en Cerro Malabrigo. Cabe señalar también que, hasta el momento, nuestras prospecciones sistemáticas en el litoral y franja costera, desde el sur del sitio de estudio hasta la margen norte del valle de Jequetepeque, no han ubicado ningún sitio Virú.

De lo señalado se desprende que Cerro Malabrigo habría coexistido con otros asentamientos del litoral del mismo valle de Chicama y también de su interior, aunque de manera autónoma. La morfología y técnica constructiva del edificio principal, el lugar en el que fue construido y la ausencia de cerámica de estilo correlacionable con otros de la región, nos proponen su asociación con una comunidad que emergió y se desarrolló de manera relativamente independiente.

El resurgimiento de la arquitectura monumental prehispánica en el valle de Chicama

Después del surgimiento y uso de la arquitectura monumental relacionada con el fenómeno Cupisnique (ca. 1200-800 ac), representada en Huaca Pukuche y en otros sitios cercanos del valle bajo de Chicama, hasta el momento no se ha identificado nada similar en términos de ese volumen y extensión. Tales sitios solamente fueron superados varios siglos después por los grandes asentamientos con arquitectura edificados por los moche a partir del año 200 dc (Leonard & Russell 1992; Attarian 2003a, 2003b, 2009; Koons 2022).

Por tanto, entre los años 800 ac y 200 dc, durante un lapso de unos 1000 años, aparentemente no se habrían construido ni mantenido edificaciones monumentales por parte de las comunidades del valle de Chicama. Por el contrario, lo que se observa son pequeños asentamientos dispersos por el área con arquitectura doméstica y, a lo más, se erigieron espacios de reunión y rasgos defensivos como murallas, especialmente al interior del valle (Leonard & Russell 1992; Attarian 2003a, 2003b, 2009). Así, las fechas de ocupación de Cerro Malabrigo se encuentran en este lapso, donde no se había reportado con anterioridad tal arquitectura monumental. En ese sentido, el lugar constituye un caso extraordinario de construcción monumental y, a la vez, se convierte en un antecedente de la arquitectura de gran dimensión y extensión levantada posteriormente por los habitantes relacionados con las comunidades moche en el valle de Chicama.

COMENTARIOS FINALES

Con base en la información sobre el emplazamiento, diseño y construcción de Cerro Malabrigo proponemos que las comunidades que edificaron este lugar buscaron establecer el control de los recursos (marinos, minerales y faunísticos asociados a los humedales), la apropiación y el manejo de rutas de acceso al litoral, y la elaboración de un discurso ritualizado entre el asentamiento y el paisaje circundante, principalmente dominado por el mismo cerro Malabrigo, hito geográfico visible a gran distancia, desde la bahía del mismo nombre y el litoral hacia el noreste.

Asimismo, la presencia de una pequeña colina alargada al noreste del edificio le brindó un importante resguardo, a lo que podríamos añadir la posible asociación con la muralla presente en ese pequeño cerro. Así, el sitio se habría convertido en un espacio de control del tránsito e ingreso de los grupos al área, lo cual evidencia su selección premeditada por parte de los líderes de las comunidades que promovieron su construcción. A ello se suma la presencia de estructuras informales y temporales en la planicie que se extiende al norte del edificio principal. Consideramos que estos rasgos en el paisaje circundante podrían ser restos de espacios de ocupación humana relacionados con la gestión e intercambio de bienes en los alrededores de este edificio para las poblaciones que, además, acudían a eventos rituales dirigidos y celebrados en la explana-da y plazas del lugar.

Cerro Malabrigo, entonces, se habría configurado como el principal centro económico, político y ritual de la margen norte del valle de Chicama en los siglos ii y i ac, siendo un caso único a nivel arquitectónico con respecto al litoral e interior del valle. Debido a su particular diseño y estilo constructivo, proponemos que la construcción representaría la existencia de una tradición arquitectónica local, conviertiéndose en el primer proyecto comunitario de arquitectura monumental en el área. Tal construcción y las prácticas dirigidas desde allí habrían logrado convocar e influenciar tanto a las comunidades pesqueras y marisqueadoras como a las agrícolas de esta parte del valle de Chicama. La ausencia de estilos cerámicos foráneos contemporáneos y presentes en los valles colindantes al norte y sur nos permite suponer que su influencia fue de alcance local.

No obstante, la monumentalidad, organización espacial y mantenimiento del edificio plantean que las comunidades vinculadas con Cerro Malabrigo fueron capaces de generar excedentes económicos. Esto se propone sobre la base de la misma arquitectura y la presencia de un conjunto de decenas de depósitos adosados a los muros de la plaza posterior del edificio principal. A su vez, lo anterior nos conduce a sostener que los líderes locales del asentamiento fueron capaces de establecer la recolección y distribución de bienes alimenticios a las comunidades vinculadas al edificio. Tales bienes podrían haber sido entregados a los administradores del lugar a cambio de información especializada ligada a la agricultura, cambios climáticos y ceremonias destinadas a asegurar la abundancia de recursos alimenticios durante el año.

Por tanto, consideramos que Cerro Malabrigo es un ejemplo del resurgimiento de la monumentalidad en esta parte del valle de Chicama, el mismo que tendrá como experiencias previas a Huaca Pukuche y otros sitios cercanos del período Inicial. Como hemos visto, fue durante el período Intermedio Temprano, con el surgimiento de las élites moche, cuando este valle devino el escenario de la emergencia de grandes proyectos arquitectónicos e hidráulicos, como los relacionados con El Brujo, Mocollope y Licapa ii, por mencionar algunos ejemplos conocidos. Seguir investigando a las comunidades que existieron entre estos dos grandes fenómenos sociales que erigieron arquitectura monumental es una tarea importante para comprender la prehistoria del valle de Chicama y otros lugares de la costa norte peruana.

Agradecimientos Esta investigación fue financiada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Resolución Rectoral Nº 005557-2022-r/unmsm con código de proyecto E22150071. Los trabajos de investigación en Cerro Malabrigo no se podrían haber realizado sin el apoyo de la Municipalidad de Rázuri, en especial, de Jhon Arroyo, exalcalde, y Liliana García Culque, anterior responsable del área de Turismo de dicha municipalidad. Un agradecimiento especial al Instituto Peruano de Estudios Arqueológicos. Asimismo, agradecemos a la University of South Florida por apoyar económicamente los trabajos de campo. Los comentarios y sugerencias realizados por los revisores han mejorado sustantivamente la primera versión de este manuscrito.

Attarian, C. 2003a. Pre-Hispanic Urbanism and Community Expression in the Chicama Valley, Peru. Disertación en Filosofía, University of California, Los Ángeles.

Attarian, C. 2003b. Cities as a Place of Ethnogenesis: Urban Growth and Centralization in the Chicama Valley, Peru. En The Social Construction of Ancient Cities, M. Smith, ed., pp. 184-211. Washington dc: Smithsonian Institution.

Attarian, C. 2009. Urbanism and Social Change during the Gallinazo and Moche Periods in the Chicama Valley. En Gallinazo. An Early Cultural Tradition on the Peruvian North Coast, J.-F. Millaire & M. Morlion, eds., pp. 77-89. Los Ángeles: Cotsen Institute of Archaeology.

Billman, B. 1996. The Evolution of Prehistoric Political Organizations in the Moche Valley, Perú. Disertación en Filosofía, University of California, Santa Bárbara.

Brennan, C. 1978. Investigations at Cerro Arena, Peru: Incipient Urbanism on the Peruvian North Coast. Disertación en Filosofía, University of Arizona, Tucson.