Nenúfares y peces. Un ecosistema en la representación iconográfica y ritual de la ciudad maya de Palenque

Water Lilies and Fish. An Ecosystem in the Iconographic and Ritual Representation of the Maya City of Palenque

El nenúfar es una de las flores más populares en el arte cortesano de la ciudad maya de Palenque, Chiapas, México. Los reyes, reinas y nobles aparecen coronados por ella en escenas rituales y en ceremonias de entronización. En la iconografía, el nenúfar se exhibe acompañado por un pez que mordisquea la flor, especialmente cuando figura en el complejo iconográfico de la deidad Serpiente de Agua. Debido a la forma en que se le dibuja el pez en relación con la planta acuática, pensamos que se trata de cíclidos o mojarras, familias de estos animales que abundan en diversos contextos rituales del palacio palencano. El presente artículo explora la vinculación que ambos organismos tuvieron en la iconografía y resalta cómo en estas representaciones se plasmaba el paisaje acuático que rodeaba a esta ciudad maya del período Clásico (250-900 dc), en donde se pudieron crear las condiciones idóneas para el cultivo de ambos peces y su uso en las diversas ceremonias y rituales de sus gobernantes.

Palabras clave: acuacultura, ictiofauna, flores acuáticas, Serpiente de Agua, iconografía, gobernantes.

INTRODUCCIÓN

Una de las escenas más recurrentes en la iconografía maya del período Clásico (250-900 dc) es la de un pez mordisqueando la flor del nenúfar (Nymphaea ampla). El animal aparece figurado como tocado en la cabeza de los gobernantes o como banda acuática sobre la que interactúan distintos personajes. En las vasijas cerámicas de estilo Códice se muestra en representaciones asociadas al nahualismo. Los protagonistas de estas narrativas son dioses, seres sagrados y wahys, ‘naguales’. En otros casos, los soberanos están personificando a deidades mediante el conjunto nenúfar-pez, como se aprecia en las estelas de los sitios mayas de Machaquilá, Calakmul, La Corona, Dos Pilas y El Perú-Waka’, entre otros (fig. 1).

Figura 1. El protagonista de esta imagen presenta un tocado con un pez mordisqueando la flor del nenúfar, atributos que, por excelencia, distinguen a la deidad Serpiente de Agua. Los colores naranja y verde señalan el pez y el nenúfar, respectivamente. Estela 3, Machaquilá, Guatemala (modificada desde Graham [1967: fig. 49]). Figure 1. The main character in this image is depicted wearing a headdress with a fish nibbling on a water lily flower, the hallmark attributes of the Water Serpent deity. The orange and green colours indicate the fish and the water lily flower, respectively. Stela 3, Machaquilá, Guatemala (modified from Graham [1967: fig. 49]).

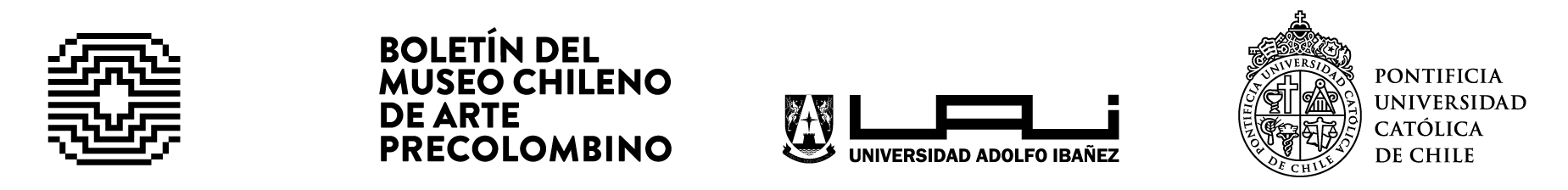

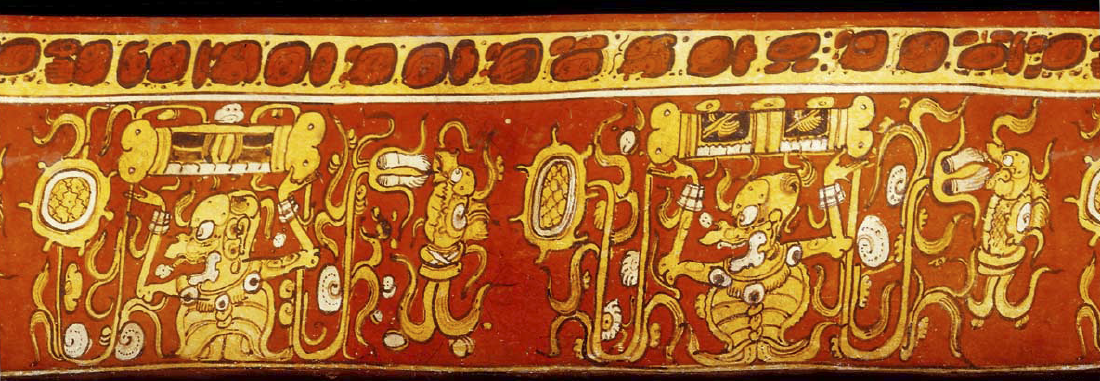

El conjunto nenúfar-pez se observa modelado en estucados de distintos edificios ceremoniales de Palenque e inciso en la decoración de los vasos cerámicos de la fase Murciélagos (750-800 dc) (fig. 2). En excavaciones recientes realizadas en el palacio se recuperó de tres contextos rituales una gran cantidad de restos de peces, principalmente mojarras (Cichlidae). Esto ha llevado a plantear que ellos habrían sido un recurso predilecto de la élite palencana (Varela 2021) y debiendo fungir como emisarios simbólicos asociados al espacio acuático sagrado con el que los mayas se comunicaban a través de ritos particulares. De acuerdo a cómo se dibujan los peces en el arte maya en relación con el nenúfar, y a que los dos comparten una ecología similar, se propone que los ejemplares representados son cíclidos o mojarras. Pensamos que el conjunto nenúfar-pez en Palenque fue usado como elemento simbólico indisoluble para ratificar a la élite que controla el agua y los ceremoniales ligados a esta y a otras liturgias. Por ende, al conocer las características ecológicas para la supervivencia de ambas especies, sus habitantes pudieron crear condiciones idóneas para su cultivo y su uso permanente como recursos culturales.

Figura 2. Peces nadando entre la flor de una planta de nenúfar. Representación en un vaso cerámico procedente de Palenque, depósito ritual, estanque 2 del palacio de esta ciudad (ilustración de Eduardo Dennis, Proyecto Arqueológico Palenque [pap]). Figure 2. Fish swimming among the flower of a water lily plant. Representation on a ceramic vase from Palenque, ritual deposit, pond 2 of the city palace (illustration by Eduardo Dennis, Proyecto Arqueológico Palenque [pap]).

LA FLOR DEL NENÚFAR ENTRE LOS MAYAS

El nenúfar, también conocido como “hoja de Sol”, es una planta acuática enraizada de hojas postradas. Sus raíces permanecen sumergidas adheridas al sustrato, mientras que sus hojas flotan sobre la superficie en profundidades que van de 0,5 m a 3 m en cuerpos de agua con poco o nulo movimiento, tales como pantanos, bordes de ríos y lagunas, cenotes y aguadas (fig. 3) (Barba et al. 2013). La planta fue un recurso visual del que hicieron gala los nobles mayas reiteradamente, especialmente durante el período Clásico Tardío (600-900 dc), difundiéndose su iconografía de forma generalizada por gran parte de las tierras mayas centrales. Los nenúfares o ninfeas fueron tallados en estelas de piedra, paramentos, tableros, dinteles y tronos. Se modelaron en estuco en pilastras, frisos o entablamentos, y también fueron incisos o pintados en vasijas de barro y en muros. La forma más habitual de representarlos es con la flor abierta prendida del largo tallo en el tocado o directamente en el cabello de los soberanos, aunque también se les muestra con la corola cerrada y la hoja circular dentada, como se aprecia en diversas narrativas. Cuando forman parte del tocado que adorna la cabeza de personajes de alto rango, suelen ir acompañados de un pez que los mordisquea, como si quisiera comérselos (fig. 1).

Figura 3. Flores del nenúfar con la corola abierta en el río San Pedro, Tabasco, México (todas las fotografías son de los autores, excepto cuando se indica). Figure 3. Water lily flowers with open corollas in the San Pedro River, Tabasco, Mexico (all the photographs are by the authors, except where indicated).

Las primeras imágenes del nenúfar se encuentran entre los motivos preclásicos (ca. 100 dc) de un friso pintado de San Bartolo, en el Petén guatemalteco (Saturno et al. 2005). En el muro oeste de este panel existe una escena donde están reunidas tres deidades dentro de una cueva de contorno cuadrilobulado o cuerpo de una tortuga (Taube et al. 2010). Al centro se observa al Dios del Maíz tocando un tambor en actitud de danza, flanqueado por dos deidades que conversan sentadas en tronos, una frente a otra. Corresponden al dios de la lluvia, Chaahk, y al dios de las aguas someras o tranquilas. El último es la versión preclásica de la deidad Serpiente de Agua, que se distingue por llevar una flor en la frente con gotas de agua (chalchiuitles), probablemente la primera figura conocida de un nenúfar (fig. 4). La bóveda craneal de la imagen es un roleo de humedad y agua que se aprecia en muchas representaciones de la Serpiente de Agua del período Clásico (Saturno et al. 2005; Taube et al. 2010). Los motivos de la tortuga con la Serpiente de Agua, Chaahk, el Dios del Maíz y los nenúfares evocan desde esa primera época un ecosistema acuático que abundó y que era imprescindible para la supervivencia humana, principalmente porque dotaba de agua pura y animales para el sustento.

Figura 4. Cueva en forma de tortuga con la representación de tres dioses, entre los que se encuentra la más antigua imagen de la Serpiente de Agua (derecha). Sección de la pintura mural de San Bartolo, el Petén, Guatemala (Taube et al. 2010: 109). Figure 4. Turtle-shaped cave featuring the depiction of three gods, among which is the oldest image of the Water Serpent (right). Section of the mural painting from San Bartolo, Peten, Guatemala (Taube et al. 2010: 109).

Las ninfeas continuan apareciendo en la iconografía del período Clásico Temprano (250-600 dc), en simbiosis con los espacios de agua donde participan garzas y tortugas. Esto se advierte de forma muy evidente en el “caminador elevado” ‒mencionado como Chiik Nahb’, en la ciudad de Calakmul, Campeche, México‒ que conserva en bastante buen estado restos de pintura mural. El andador está decorado en toda su longitud con garzas, tortugas y nenúfares abiertos con sus hojas reticuladas (fig. 5). En esta escena, el glifo toponímico de Chiik Nahb’ es repetido sistemáticamente a lo largo de toda la banda inferior de la banqueta de aproximadamente 200 m de largo (Carrasco & Bojalil 2005; Vázquez 2006: 106-107; García & Carrasco 2008: 808). Este topónimo incluye la expresión nahb’, ‘alberca’, que define a lagunas y aguadas, además del nenúfar.

Figura 5. Detalle del andador de la banqueta de Chiik Nahb’, Calakmul, Campeche: a) hoja dentada del nenúfar; b) corriente de agua al fondo; c) cuerpo de una tortuga. Figure 5. Detail of the walkway on the Chiik Nahb’ bench, Calakmul, Campeche: a) serrated leaf of a water lily; b) water stream in the background; c) a turtle body.

El logograma de alberca o estanque (NAB’) inscribe también el ambiente de la planta, pues incluye otras de sus partes, como el tallo flotando en el agua, indicado por la banda de signos acuáticos y la hoja reticulada (Miller & Taube 1993; Zender 2005: 3-4). Andrea Stone y Marc Zender (2011) señalan, además, que este último elemento identifica a las tortugas, en alusión a las placas óseas que forman su caparazón. A diferencia de estos autores, pensamos que la hoja enrejada del nenúfar incorpora los puntos que constituyen las marcas emblemáticas de la tortuga hicotea (Trachemys venusta), reptil acuático que abunda en las tierras bajas mayas. Proponemos así, que dicha hoja dentada y el caparazón, que es representado con la misma retícula que la hoja del nenúfar, hace mención a un campo semántico común asociado a un ecosistema en el que abundan la fauna y el agua.

El nenúfar simboliza este elemento y su flor se estandariza en el sistema de escritura para representar logogramas relacionados con el agua, porque semánticamente refiere a la fertilidad y la vida que produce el líquido. Dos signos escriturarios derivan del nenúfar: el logograma HA’, ha’a, ‘agua’, que incluye, por un lado, los pétalos abiertos y curvados en el borde del signo y el centro de la flor rodeado de gotas de agua, y por otro, la hoja del nenúfar, que tiene forma de rejilla ondulante, base del logograma NAB’, nahb’, ‘alberca’, ‘estanque’ (fig. 6) (Stone & Zender 2011).

Figura 6. Signo NAB’, ‘alberca’, ‘estanque’ (modificada desde Stone y Zender [2011: 173]). Figure 6. NAB’ sign, ‘pool’, ‘pond’ (modified from Stone and Zender [2011: 173]).

Con el paso del tiempo y en los albores del período Clásico Tardío, la representación de la Serpiente de Agua se estandarizó como un binomio formado por un nenúfar y un pez. Esta imagen se relaciona estrechamente con el poder político y la capacidad de actuar personificando a otros seres, a través del término ‘ub’aahil ‘an, ‘es la imagen de’ (López 2018). La Serpiente de Agua es una de las deidades más curiosas y no del todo comprendida por los investigadores de la cultura maya. Su aspecto en la iconografía reproduce a un ser híbrido zoomorfo cuyo cuerpo es un curso de agua cimbreante con plumas. La cabeza tiene aspecto de ofidio con el morro hacia abajo y lleva atado, a modo de tocado, una planta de nenúfar que, si tenemos en cuenta lo señalado por Zender (2005), referiría también a la tortuga que habita el mismo ecosistema. La hoja dentada está amarrada por el tallo de la planta a la parte superior de su cabeza, cuya flor cuelga en la frente del ofidio, mientras un pez la mordisquea o se alimenta de ella. Todo esto sugiere que el nenúfar es el que propicia un ambiente favorable y rico en nutrientes para la vida de otras especies que comparten el mismo nicho ecológico, como tortugas, peces, sapos y otros animales. Muchos de ellos aparecen en los contextos rituales excavados en el palacio de Palenque, cuya descripción realizamos a continuación.

LOS PECES EN LOS DEPÓSITOS RITUALES DEL PALACIO DE PALENQUE

Los depósitos rituales del palacio palencano son la evidencia de la realización de ceremonias que pueden haber tenido distintos propósitos, entre ellos, consagrar un espacio, invocar la protección de los dioses o pedir por lluvias (Vázquez 2014; Robles 2021). Se trata de contextos bien conocidos en el área maya y en Mesoamérica en general, y presentan una extensa temporalidad que va desde el período Preclásico (1300 ac-250 dc) hasta el presente, pues siguen vigentes en las prácticas rituales de muchos grupos indígenas de México (Dehouve 2016). Estos lugares contienen materialidades de diversa índole y en cantidades variables, como cerámica, huesos animales, jadeíta, perlas, semillas y artefactos óseos, de pedernal, obsidiana y concha, entre otros elementos (Aimers et al. 2020). Se han identificado contextos rituales en conjuntos domésticos (Johnson 2018a, 2018b; Ciudad & Varela 2021), en espacios ceremoniales (Ruz 1952, 1954, 1958; Acosta 1970; Cuevas et al. 2017) y en los edificios político-administrativos de Palenque (Varela et al. 2024). Un rasgo destacable es que en ellos se presentan usualmente dos componentes juntos: por un lado, indicios de fuego, aspecto atestiguado por los restos de carbones y materiales quemados, y por el otro, evidencias faunísticas con marcas de preparación y de consumo de los mismos.

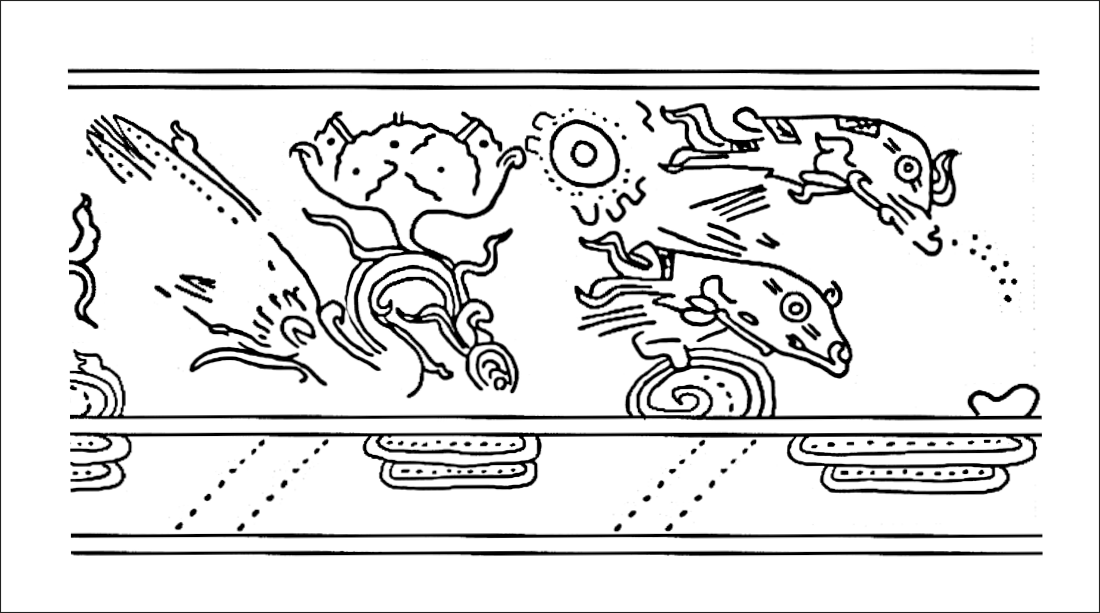

A lo largo de su trayectoria, el Proyecto Arqueológico Palenque (pap) ha detectado una serie de depósitos de este tipo en el palacio de la ciudad, un complejo político-administrativo donde se realizaban actividades gubernamentales (fig. 7) (González & Bernal 2012). Los hallazgos están vinculados con renovaciones arquitectónicas y dedicación de espacios, y se caracterizan por su similitud en la formación del contexto arqueológico. Se crearon oquedades dentro de los pisos de ocupación con la intención de colocar en su interior materiales que fueron incinerados parcialmente, los que se cubrieron después rápidamente para dar paso a construcciones nuevas (González et al. 2022). Aquí se recuperaron abundantes restos de fauna, cerámica, hueso trabajado, semillas y carbón.

Figura 7. Ubicación de los depósitos rituales dentro del palacio de Palenque (en color rojo) y los recintos donde se encontraron (en color celeste) (modificada desde pap). Figure 7. Location of the ritual deposits within the Palenque palace (in red colour) and the enclosures where they were found (in light blue colour) (modified from pap).

La temporalidad de los depósitos del palacio fue fechada de acuerdo a la cerámica asociada en el período Clásico Tardío, entre los años 750 y 850 dc, y comparten un patrón similar en cuanto a los restos de fauna que incluyen, mostrando todos marcas de preparación y consumo (Zúñiga 2000; González & Varela 2021, 2022, 2023). Interpretamos estas evidencias como el resultado de ceremonias entre un grupo de personas que los consumieron. Estos materiales y los otros objetos del contexto fueron luego depositados en el interior de las oquedades donde se quemaron con brasas. Posteriormente, se cubrieron con plantas, posiblemente flores, y más adelante dieron paso a nuevas construcciones o arreglos arquitectónicos (González & Varela 2022).

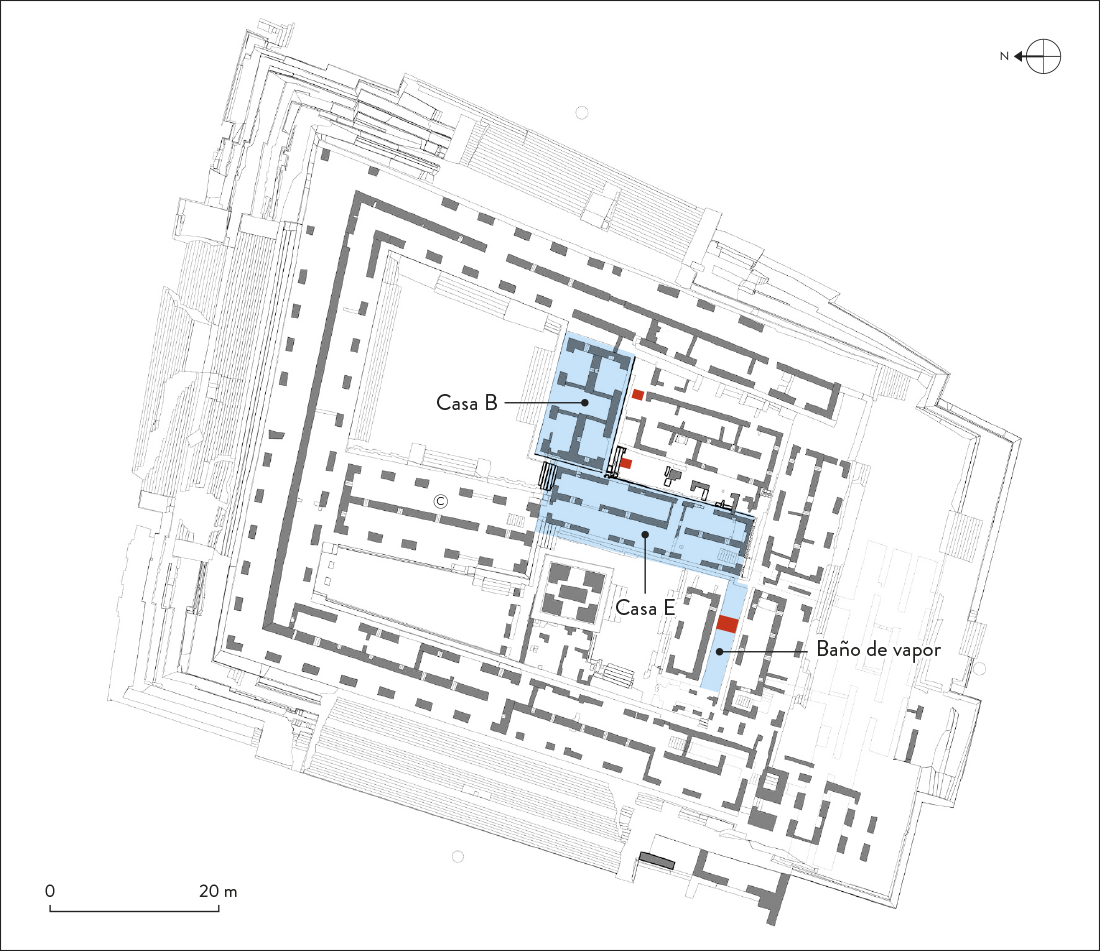

Resulta interesante señalar que tres de los cuatro depósitos están asociados a estanques de agua, dos ubicados entre las casas B y E, y uno junto al piso enlajado del baño de vapor (fig. 7). En los tres contextos abundan los animales acuáticos, principalmente moluscos, cangrejos, tortugas y peces (González & Varela 2021, 2022, 2023; Varela & González 2023; Adánez & García 2024). De ellos, uno de los más abundantes son los peces dulceacuícolas, los cuales, luego de realizar el análisis taxonómico, arrojan un porcentaje considerable de cíclidos o mojarras (tabla 1). La alta presencia de esta especie sugiere una predilección por este tipo de animales, siendo la tenguayaca (Petenia splendida) la favorita. También se hallan el róbalo (Centropomus undecimalis), la mojarra prieta (Amphilophus trimaculatum) y la castarica (Mayaheros urophthalmus), así como otros ejemplares que están en proceso de identificación.

Tabla 1. Presencia de peces en los depósitos rituales del palacio de palenque (Zúñiga 2000; González & Varela 2021, 2022, 2023). Table 1. Presence of fish in the ritual deposits of the Palenque palace (Zúñiga 2000; González & Varela 2021, 2022, 2023).

Los peces continentales han sido uno de los grupos taxonómicos menos estudiados en las tierras bajas mayas, principalmente debido a que son pocos los sitios de donde se han recuperado. Esto ha llevado a plantear que fueron un tipo de animal poco aprovechado por los antiguos mayas (Varela 2021). Sin embargo, como hemos observado en Palenque, esto se debe a que no se han implementado métodos más finos de registro, como el cribado de los sedimentos con mallas de apertura más pequeña (al menos de 1/8″) y su flotación (Varela 2021).

Como se ha expuesto, la ictiofauna aparece constantemente en la iconografía maya, en los tableros de estuco, incisos en relieves de estelas y pintada en vasos policromados. Escasos han sido los esfuerzos dedicados a identificar las especies representadas, principalmente porque son pocas las imágenes de peces que muestran características “naturales”, mientras que la mayoría se encuentran muy estilizados (Hellmuth 1987). Otros autores, entre ellos Dennis Tedlock (Grofe 2007: 13) y Julio Jiménez (2017), señalan la presencia de bagres en el arte maya, un grupo caracterizado por sus bigotes y la forma de sus cuerpos, pero más allá de estas referencias no se han propuesto otras identificaciones gráficas.

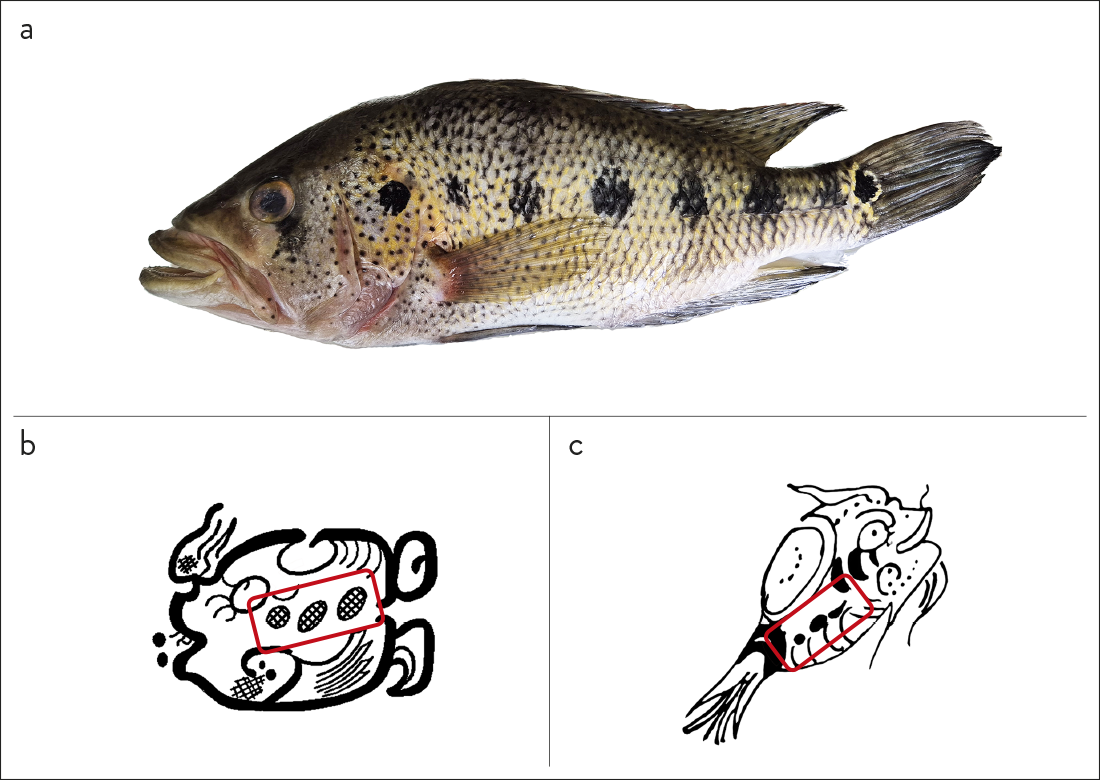

En un estudio anterior, se ha mencionado que las mojarras, debido a su cuerpo alargado y comprimido en forma de óvalo, serían los ejemplares que aparecen en muchas de las vasijas polícromas e incisas del período Clásico Tardío, en escenas donde mordisquean la flor del nenúfar (Varela 2022). Los cíclidos son una familia de peces comunes en los cuerpos de agua de toda el área maya, habitando desde los cenotes de la península de Yucatán hasta los ríos y pantanos de Tabasco. En la región de Palenque se reconocen 18 variedades, siendo la tenguayaca uno de los platillos favoritos en la gastronomía local debido a que alcanza hasta los 40 cm y 1,5 kg (Varela 2022). Este tipo de mojarra presenta en la parte media de su cuerpo, desde el opérculo hasta el péndulo caudal, entre siete y nueve manchas negras circulares; y en el opérculo, diversos puntos negros que la distinguen. Estas particularidades permiten identificarla en la vasija cerámica K4116 (Kerr s.f.) y en el glifo kakaw, ‘cacao’, sugiriendo que posee un importante valor simbólico entre los mayas (fig. 8) (Varela 2021). En Palenque, la mojarra se distingue no solo en los depósitos rituales del palacio, sino también a modo de ofrenda en contextos domésticos con inhumaciones que aluden al renacimiento (Varela 2021).

Figura 8: a) pez tenguayaca; b) glifo kakaw (modificada desde Kettunen y Helmke [2004: 82]); c) ilustración de pez cíclido en la vasija cerámica K4116 (modificada desde Kerr [s.f.: K4116]). En rojo se señalan las manchas y los puntos negros en el cuerpo del pez. Figure 8: a) tenguayaca fish; b) kakaw glyph (modified from Kettunen and Helmke [2004: 82]); c) illustration of a cichlid fish from the K4116 ceramic vessel (modified from Kerr [n.d.: K4116]). The spots and black dots on the fish’s body are indicated in red colour.

EL CONJUNTO NENÚFAR-PEZ EN PALENQUE

La flor del nenúfar llegó a ser un símbolo de control del agua por parte de algunos gobernantes durante el período Clásico Tardío, mediante un patrón iconográfico indisoluble: la ninfea y el pez. Como se ha comentado, este entorno acuático lo portaban los soberanos en su tocado como elemento indispensable para alcanzar la personificación de deidades y ancestros (López 2018; Gómez 2020). Su presencia sugiere que las personificaciones pudieron ser rituales y realizadas en un escenario acuático (Ishihara et al. 2006; Acuña 2014: 63), tal y como se reproduce en la iconografía y en los depósitos ceremoniales del palacio palencano. La tradición de mostrar en los tocados de los dignatarios los atributos de la Serpiente de Agua se inició en el poderoso reino de Kanuu’l, en la ciudad de Calakmul (García & Vázquez 2011; López 2018; Gómez 2020: 153), y su uso se popularizó entre los aliados y reinos vasallos como La Corona, El Perú-Waka’, Yaxchilán y Pomoná, entre otros, al igual que en otras estrategias rituales (García 2014).(1) La serpiente acuática es mencionada en los textos como yax chiit juun witz’ naah kan, ‘primera serpiente de agua’ (Stuart 2007; Lacadena 2011: 231; López 2018: 39).(2) Sin encontrarle un sentido acertado al nombre, se puede decir que alude al concepto de ‘primero’, como ‘primer río serpiente’ y para ser más exactos, ‘primera serpiente del primer único río’. En realidad, es la deidad de las aguas someras o tranquilas.

Tal vez no sea casualidad que los enfrentamientos registrados en la escalinata de la casa C del palacio de Palenque describan una batalla en la que la vencedora es Calakmul.(3) Después de esa batalla perdida se inició en Palenque una tradición iconográfica con espacios acuáticos, nenúfares y peces, impulsada por el soberano K’inich Janaab’ Pakal y que mantuvieron todos sus herederos.(4) El nenúfar es una de las flores más populares en el arte cortesano de dicha ciudad; reyes, reinas y nobles se exhiben coronados con ella en escenas rituales y de entronización.

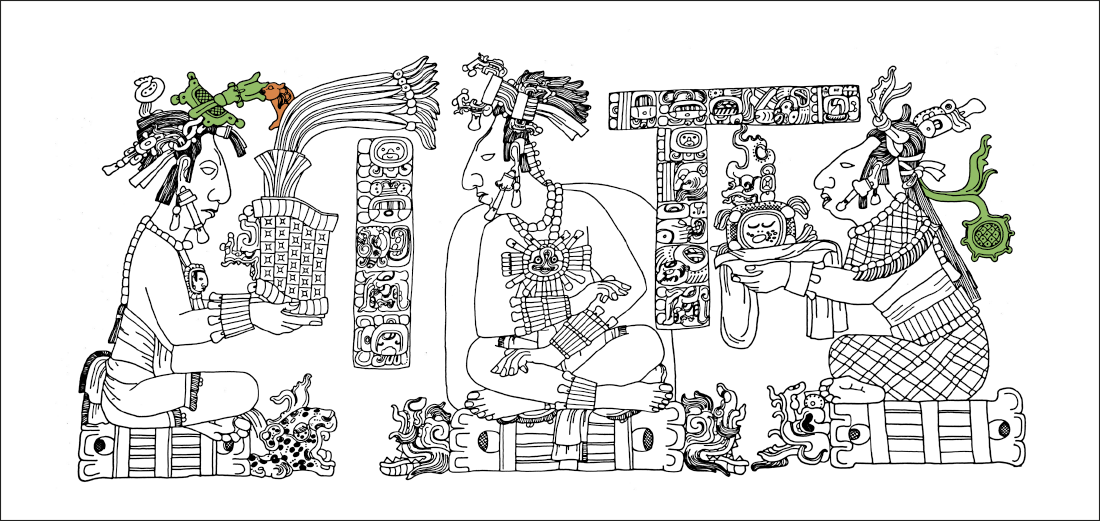

En la fachada norte del palacio y más concretamente en la casa A-D que ordenó a edificar K’inich K’an Joy Chitam, el segundo heredero del gobernante Pakal, se colocó un tablero de más de 3 m de altura que alude a su entronización. Representa al sucesor flanqueado por su padre y su madre, después de haber muerto haciéndole entrega de los elementos de poder de sus ancestros: el tocado o kohaw real, el escudo y el cuchillo de pedernal para la batalla. La madre adorna su cabello con el signo nal, ‘maíz’, y lo recoge con el tallo y la hoja reticulada del nenúfar que cuelga por su espalda. Además, resulta interesante que Pakal esté personificando a la Serpiente de Agua con el nenúfar, el pez y la hoja dentada de la ninfea que aparece atada a su cabeza (fig. 9).(5) Los tocados de la serpiente acuática eran parte fundamental en los rituales de personificación que buscaban establecer un vínculo con lo sagrado (Velásquez 2010: 215). No en vano los progenitores ya han fallecido, lo que permite sugerir que es el nenúfar el conector con el mundo de los muertos.

Figura 9. Al centro de la imagen, se observa a K’inich K’an Joy Chitam, segundo heredero de Pakal; a la izquierda está su padre y a la derecha su madre. Nótese en los tocados de estos últimos personajes la presencia del nenúfar y el pez, señalados en colores verde y naranja, respectivamente. Tablero de la casa D del palacio de Palenque (modificada desde Schele [s.f.: img0027]). Figure 9. In the center of the image, K’inich K’an Joy Chitam can be seen, the second heir of Pakal; on the left is his father and on the right is his mother. Note in the headdresses of these latter characters the presence of the water lily and the fish, indicated in green and orange colours, respectively. Panel from house D of the Palenque palace (modified from Schele [n.d.: img0027]).

En otras escenas los individuos se muestran danzando o realizando sacrificios sobre las flores y hojas de la ninfea, como se aprecia en los pilares exteriores de la casa D. Así, el programa iconográfico reproducido en tres de los pilares de la fachada oeste del palacio está cargado de imágenes de cabezas antropomorfas de donde brotan roleos de agua y plantas de nenúfares con sus hojas. De pie, sobre estos espacios acuáticos, se observan hombres sujetando a cautivos por el pelo para darles muerte. Hay que recordar que era muy común en el arte maya la representación de prisioneros en los peldaños de las escaleras, tal como ocurre en una de estas pilastras. En el segundo pilar, el protagonista danza con un pie ligeramente levantado sobre uno de estos espacios acuáticos y en el tercero, que tiene su iconografía prácticamente perdida conservándose solo el estuco de la base, se reconocen los nenúfares en su hábitat.

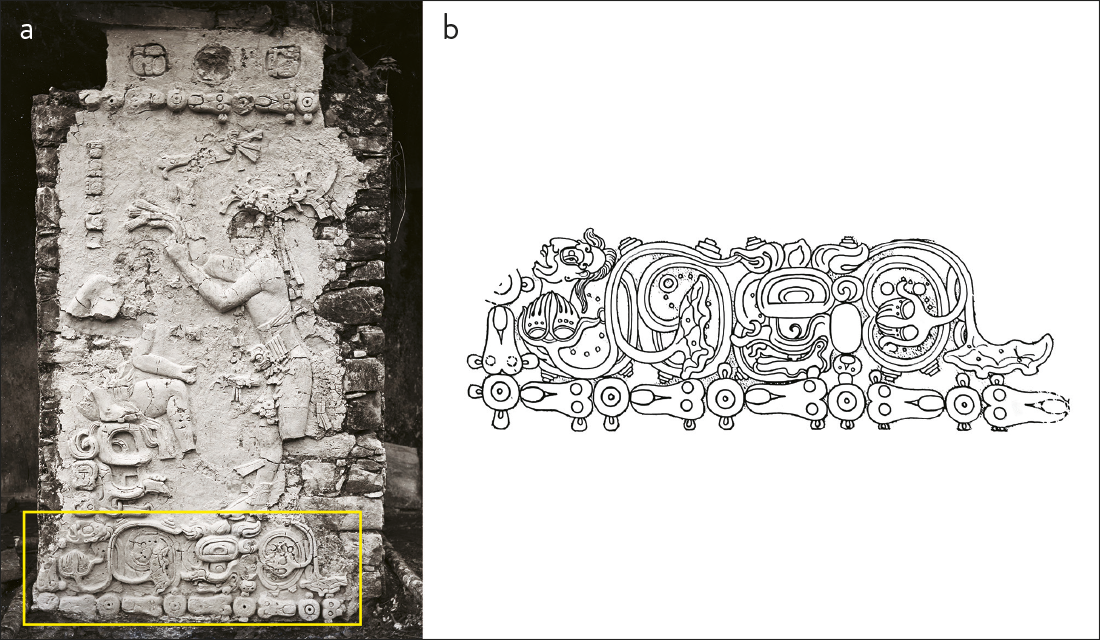

La forma más habitual de graficar el nenúfar fue con los pétalos abiertos y sus vistosos estambres. No obstante, también se recreó con los pétalos cerrados, el pistilo punteado en el centro y los sépalos muy marcados y evertidos hacia el exterior y, por lo general, con su hoja circular, gruesa, dentada y reticulada, la que muchas veces forma parte indivisible de las bandas acuáticas. Es muy posible que la figuración del nenúfar cerrado y ubicado en el interior del espacio acuático, como en ocasiones aparece en Palenque, esté señalando la escena en un momento nocturno. Este se visualiza en otro de los pilares de la casa D del palacio orientado precisamente hacia el poniente, el lugar de la oscuridad (fig. 10). Aquí se modeló en estuco a un personaje en el momento de la decapitación de un cautivo. Todo esto sucede en un ambiente acuático con nenúfares que brotan de una cabeza antropomorfa, que no es otra que la propia Serpiente de Agua. Podemos suponer que reproduce el subsuelo donde se sostienen las raíces de estas plantas. Todo apunta a que este programa iconográfico estuvo supervisado por K’inich Kan Bahlam, hijo y sucesor de K’inich Janaab’ Pakal (el Grande), y, por tanto, es bastante probable que fuera él el protagonista de las escenas. Esta fachada es la que se abre a la plaza pública, cuyos eventos debieron ser observados por un gran número de espectadores.

Figura 10: a) pilar 5 de la casa D del palacio de Palenque, en la que se distingue la ninfea en la parte inferior (señalada en el recuadro) (fotografía del British Museum, Londres, Reino Unido); b) detalle de la ilustración de la ninfea (modificada desde Roberston [1985: fig. 222]). Figure 10: a) pillar 5 of house D of the Palenque palace, showing the water lily at the bottom (marked in the inset) (photo from the British Museum, London, United Kingdom); b) detail of the illustration of the water lily (modified from Robertson [1985: fig. 222]).

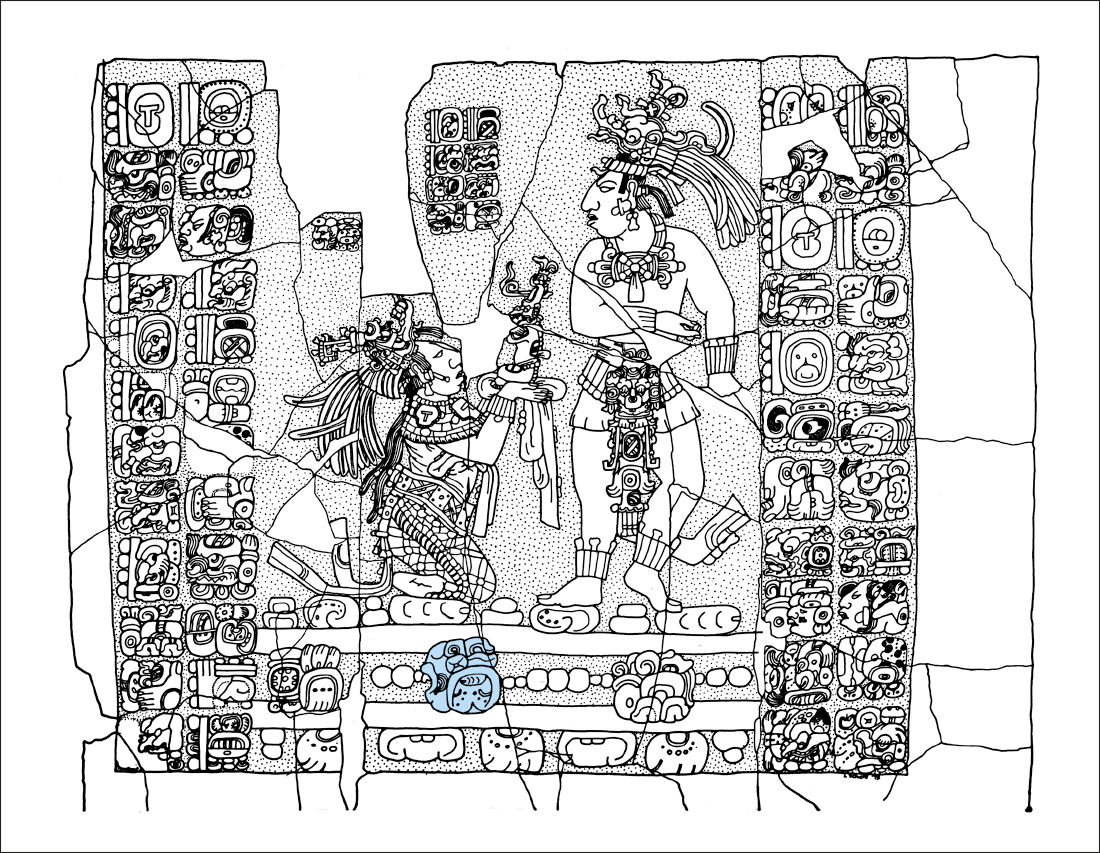

En el tablero del templo xiv se representó al soberano K’inich Kan Bahlam realizando una danza en presencia de su madre muerta y personificando a la diosa lunar. Ella está de rodillas en el suelo, mientras alza sus manos para entregarle el cetro de K’awiil. Todo ello transcurre en un espacio acuático dividido en tres planos, cada uno de los cuales alude de forma diferente a un mismo campo semántico: nab’, que como hemos apuntado, se refiere a ‘lago’, ‘laguna’, ‘aguas tranquilas y someras’ (fig. 11) (Vega et al. 2023).

Figura 11. Detalle de la imagen en la que aparecen K’inich Kan Bahlam y su madre sobre un ambiente acuático que incluye el jeroglífico de laguna, espacio de agua (señalado en color celeste). Tablero del templo xiv de Palenque (modificada desde Schele [s.f.: img0054]). Figure 11. Detail of the image featuring K’inich Kan Bahlam and his mother over an aquatic environment that includes the hieroglyph of a lagoon, water space (indicated in light blue colour). Panel from temple xiv of Palenque (modified from Schele [n.d.: img0054]).

Las áreas acuáticas en Palenque estarían relacionadas con el lugar de origen y residencia de los ancestros y funcionarían como portal al inframundo (Finamore & Houston 2010: 15-16). Muy cercano al templo xiv está el Templo de la Cruz, donde se representó un entablamento con el Dragón de la Inundación en posición frontal y la boca abierta, probablemente para crear una escenografía visual en el que se viese al monstruo vomitando lluvia. Sobre su lomo se advierten nenúfares y peces, elementos acuáticos que se vinculan semánticamente con este ser de agua e inundación, y que están en estrecha relación con estos ecosistemas palencanos (fig. 12).

Figura 12. Entablamento de estuco del santuario del Templo de la Cruz en Palenque. En colores naranja y verde, los peces y nenúfares, respectivamente (modificada desde Schele [s.f.: img0061]). Figure 12. Stucco frieze from the sanctuary of the Templo de la Cruz in Palenque. In orange and green colours, the fish and water lilies, respectively (modified from Schele [n.d.: img0061]).

Más adelante se mantiene la retórica iconográfica de nenúfares y peces durante el reinado de Ahkal Mo’ Nahb’, aunque de una manera diferente. En el tablero del trono del templo xxi se narra un evento de sangrado llevado a cabo el 22 de julio del año 736 dc. En la escena se observa a Pakal en el centro sujetando una espina de raya preparada para el sacrificio, custodiado por el gobernante de turno, su nieto K’inich Ahkal Mo’ Nahb’ iii, y por el hijo de este y futuro heredero del trono, U Pakal K’inich. Para esta fecha, Pakal ii había fallecido casi medio siglo antes (en el año 683 dc), por lo que, como se lee en el tablero, el antiguo gobernante regresa del inframundo para participar en este importante evento. En dicho acto los personajes se retratan con sus tocados adornados con nenúfares cerrados, lo que indicaría que el ritual de mortificación con la espina de raya está ocurriendo de noche (Stuart 2005, 2007; de la Garza et al. 2012; González & Bernal 2012).

Los propios gobernantes oficiaban de sacerdotes y empleaban diferentes prácticas para comunicarse con las fuerzas de la naturaleza, las deidades y los ancestros, entre ellas el éxtasis. Algunos autores se han aventurado a mencionar las sustancias psicotrópicas que contienen los nenúfares (Uriarte 2005: 68-71). En este sentido, William Emboden (1982: 139-148) sugiere que se usaban para tener visiones, pero también para disminuir el dolor en general y, en particular, a la hora de llevar a cabo rituales de sangre. La planta, que se encuentra fácilmente en lagos y ríos cercanos a Palenque, y de forma más amplia en los ríos de México y Guatemala, podía ser fumada o comida cruda debido a las propiedades psicoactivas de sus bulbos y raíces (Carod-Artal 2011). A esto hay que añadir las mismas propiedades en la flor (Schultes & Hofmann 2000: 72-77). Mercedes de la Garza (2012: 264) considera que sus poderes alucinógenos inducen el “externamiento” del espíritu para descender al mundo inferior. Beatriz de la Fuente (2002: 7) añade que, además de ser un poderoso psicotrópico, provoca un efecto emético y vomitivo que sirve para purgarse o limpiarse, “lo cual refuerza la idea de purificación que antecede al trance místico” (fig. 13).

Figura 13. Vasija cerámica relacionada con el inframundo, que reproduce una escena de muerte con huesos, nenúfares y peces (modificada desde Kerr [s.f.: K7287]). Figure 13. Ceramic vessel related to the underworld, depicting a death scene with bones, water lilies and fish (modified from Kerr [n.d.: K7287]).

Los mayas lacandones de Naha’ viven hasta hoy rodeados de una gran laguna cubierta de nenúfares que ellos llaman orquídea de agua, y todavía usan la sustancia de esta planta como bebida estimulante de los sentidos y la consciencia (Daniel Salazar Lama, comunicación personal 2023). Tal vez por eso siempre se la ha relacionado con el inframundo, pues los mayas antiguos tenían la necesidad de contactarse con sus antepasados rememorando los rituales que ellos hicieron y manteniendo su memoria viva. Estas escenas, en las que los soberanos se muestran con sus padres o abuelos, ancestros gloriosos ya fallecidos, parecen indicar que el nenúfar servía como una vía de conexión con el mundo de los muertos y lo sobrenatural. Además, es una metonimia de la serpiente acuática, que expresa un concepto más amplio: un paisaje acuoso que incluye peces, nenúfares, tortugas y aves. En definitiva, un ecosistema del que se valían los palencanos, tanto para alimentarse como para conectarse con sus antecesores. Sin afirmarlo de momento, se propone que habría sido a través de la sustancia alucinógena extraída de la ninfea.

PECES Y NENÚFARES, ¿ACUACULTURA EN PALENQUE?

Dada la abundancia de peces en Palenque, pensamos que debió crearse una suerte de infraestructura para disponer de estos recursos, principalmente de mojarras. Una especie que se cultiva eficazmente en la actualidad y es una actividad cotidiana en muchas comunidades indígenas. Algunos testimonios que hemos recabado señalan que, para hacerlo, basta con cavar un estanque al costado de un arroyo, desviando hacia él parte del agua y regresándola al cauce por un canal en el extremo contrario. En Palenque ya se ha señalado que existe un sistema similar ubicado al oeste de la ciudad, conocido como el estanque de La Picota, con una capacidad de 15.000 l de agua y conectado a un acueducto que hace posible la mantención de condiciones óptimas para la piscicultura (Varela & Liendo 2021).

La acuacultura permite mejorar el rendimiento de organismos acuáticos útiles a través de la manipulación deliberada de sus tasas de crecimiento, mortalidad y reproducción (Beveridge & Little 2002: 4). La actividad implica también el aprovechamiento de los recursos agrícolas a través de canales de irrigación, reservorios de agua y campos de cultivo elevados. En el área maya, la acuacultura se ha abordado tradicionalmente desde esta perspectiva, enfocándose en los acueductos y en campos en altura. Desafortunadamente, la discusión se ha centrado únicamente en las técnicas de cultivo, dejando de lado el uso de otros organismos que pudieron ser aprovechados en estos lugares (Palka 2024).

En Palenque, además de los acueductos, estanques, puentes y demás infraestructura hídrica, existe un complejo sistema de campos elevados ubicados frente a la ciudad, en un área de humedales originada por las aguas del arroyo Michol. Se trata de un cauce meándrico que nace 4 km al este del centro del sitio. Sus aguas de corriente lenta y poco profundas surgen de por lo menos dos manantiales, los que a medida que fluyen hacia el oeste, se van alimentando de varios afluentes que bajan de la sierra, incluyendo el Otúlum (que cruza el centro de la ciudad). El Michol está enclavado en una zona baja entre el pie de monte al sur y una serie de lomeríos al norte. De esta forma, los escurrimientos de ambos lados propician que su cuenca se nutra constantemente a su paso y mayormente en época de lluvias. En los costados del cauce, los palencanos desviaron sus aguas para alimentar estos campos en desnivel, en donde se ha detectado la presencia de maíz y otros cultivos (Liendo 2002).

Para la construcción de los canales fue necesario excavar 1 m por debajo del nivel de superficie, reduciendo su altura hasta 45 cm conforme se acercaban a la orilla. Su principal función fue la de drenar el exceso de agua en épocas de lluvias intensas y retenerla durante las de sequías (Liendo 2002). A nuestro parecer, estos campos no solo debieron fungir como sembradíos para producir maíz, sino también ser parte integral de un sistema que contemplaba el uso de múltiples especies vegetales y animales. Como se ha señalado, los mayas manejaron una variedad de plantas mediante técnicas especializadas de riego permanente (Palka 2024), pero no solo eso, pues también debieron reproducir insectos, moluscos, peces, reptiles, aves, mamíferos y plantas acuáticas. Desde nuestra perspectiva, esta forma de regadío cuenta con las condiciones idóneas para mantener a los peces cautivos, además de plantas acuáticas como los nenúfares. Al respecto, es importante señalar que, tanto mojarras como nenúfares, prefieren cuerpos de agua con poco o nulo movimiento y con profundidades no mayores a 2 m (Varela 2022). De hecho, las asociaciones hidrófilas de la ninfea representan para las mojarras lugares ideales para su refugio y obtención de alimento (Varela & Liendo 2021: 301).

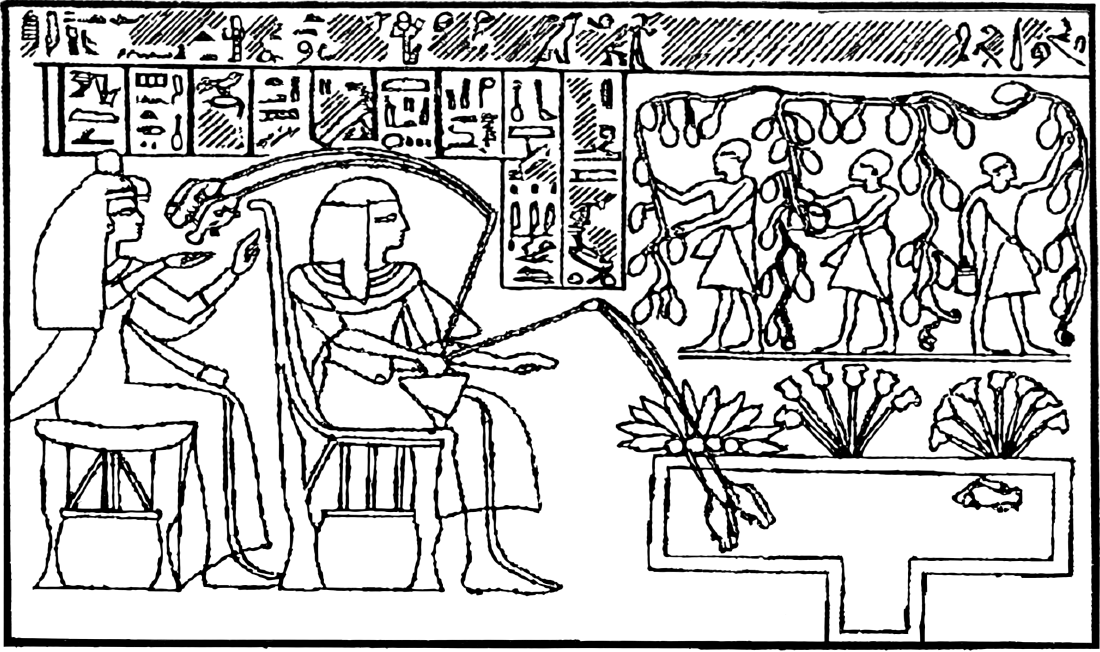

Existen ejemplos de esta relación entre peces y ninfeas en el mundo antiguo, como se puede apreciar en una figura en bajorrelieve proveniente de una tumba egipcia, donde se ve a un noble pescar tilapias (Cichlidae) en un estanque artificial que contiene flores de loto (Nymphaea lotus) (fig. 14) (Beveridge & Little 2002: 8). Por su parte, en la antigua China hay evidencia que atestigua que los estanques artificiales fueron construidos para cultivar peces, tortugas y plantas de loto: en una sepultura se encontró una figura de barro que representa un campo de arroz en donde se hallan 18 variedades de plantas y animales acuáticos, entre ellos, flores de loto y peces como la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella) (Beveridge & Little 2002). Otro ejemplo interesante que contiene plantas de agua y peces, aunque no se trata de lotos o nenúfares, proviene del Hawái precolonial. Allí se procuró un sistema para manejar organismos acuáticos tanto en la cuenca hidrográfica al interior de la isla como en las aguas salobres. Una de estas formas de aprovechamiento eran los estanques para peces y para la planta de taro (Colocasia esculenta). Este sistema consistía en desviar el agua de los ríos a través de pequeñas acequias para inundar estanques donde cultivaban esta especie y criaban diferentes variedades de peces y langostinos. El taro era plantado sobre montículos, dejando surcos con agua alrededor por donde los peces pudiesen nadar y alimentarse de insectos y de las hojas maduras de este vegetal (Costa-Pierce 2002).

Figura 14. Un noble egipcio pesca tilapias en un estanque artificial. Bajorrelieve de Thebaine, Egipto (Beveridge & Little 2002: fig. 1.2). Figure 14. An Egyptian noble fishing tilapias from an artificial pond. Bas-relief from Thebaine, Egypt (Beveridge & Little 2002: fig. 1.2).

En la Amazonía boliviana se conocen casos similares en donde en años recientes se han podido identificar, entre otras construcciones, campos elevados, canales y estanques artificiales para el manejo de peces que abarcaban extensas áreas de 500 km², lo que permitió a sus residentes proveerse también de moluscos, tortugas, anfibios y aves (Erickson 2000). En México, las chinampas son un buen ejemplo de esta tecnología. Se trata de islas creadas usando el fondo de los lagos y con canales excavados a sus alrededores. El objetivo era mantener estas islas fértiles y aprovechar la humedad para una producción intensiva de variedades de cultivos, principalmente maíz. Entre las acequias se debieron atrapar peces para su consumo, tal como lo muestra la lámina 13 del Códice Borgia (Anders et al. 1993). En ella se aprecia a un personaje que pesca con red en un canal junto a una chinampa. En el área maya, particularmente en Mensabak, Chiapas, gracias a los estudios de topografía lidar (Light Detection and Ranging) ha quedado al descubierto un sofisticado sistema de acuacultura con estanques y canalizaciones. Un mecanismo que sigue funcionando en la actualidad y ayuda a los lacandones a obtener peces, crustáceos, moluscos y tortugas, demostrando que los mayas han tenido a lo largo del tiempo acceso a fuentes de agua de donde aprovecharon al máximo sus recursos (Palka 2024).

Por el momento, para Palenque contamos única-mente con evidencia indirecta y analogías con otras regiones sobre estos sistemas acuícolas, pero será necesario realizar excavaciones en esas áreas para continuar con la búsqueda de mayores pistas, principalmente pesas de red, anzuelos y restos animales. Si estamos en lo correcto, este panorama apunta a que en esta urbe se manejó una compleja acuacultura, basada en un conocimiento profundo del paisaje, de sus habitantes y un eficiente control del agua que permitió a sus pobladores abastecerse no solo de peces y ninfeas, sino también de otros recursos como tortugas, moluscos, aves y plantas acuáticas. Este aspecto coincide con la iconografía que está representada y con los mismos materiales recuperados en los ya mencionados depósitos asociados a espacios de agua del palacio de Palenque (fig. 15).

REFLEXIONES FINALES

Existió en Palenque una fuerte tradición y vínculo con los nenúfares en distintos momentos relevantes de la vida política y ritual de sus gobernantes, como el acceso al trono y las ceremonias conmemorativas de final de katunes. Si estamos en lo cierto y esta tradición se inicia con Pakal, sin duda fue su hijo Kan Bahlam quien le dio fuerza y expresión visual, incorporándola en diferentes escenarios y mantenida luego por los sucesores. Recordemos que la élite maya construyó una relación ideológica entre el agua y el poder (Lucero 2008). Los soberanos se apropiaron de los rituales acuáticos para usarlos como agenda política, propiciando una herramienta clave en el surgimiento del gobierno maya debido a la importancia del agua. De tal manera que el nenúfar mordido por un pez estaría asociado con la pureza del agua como símbolo de abundancia, siendo los mandatarios los controladores del preciado líquido. Sin embargo, creemos que esto va más allá de la vigilancia de las aguas, y que todo ese ecosistema está relacionado con la necesidad de los señores mayas de alcanzar el éxtasis en ciertas ceremonias de su vida.

Finalmente, como se ha mencionado, la serpiente acuática representa iconográficamente el fluir de un cauce a través de meandros que atraviesan el paisaje, y las representaciones de peces y nenúfares en la deidad corroboran que en estos cursos de agua existían estas especies, haciendo alusión a un lugar mítico o físico que les proveía de bienes para la subsistencia. Pensamos que, en Palenque, este lugar debió ser el arroyo Michol, pues cumplía con las condiciones para el cultivo de la ninfea y de peces, además de moluscos, insectos, aves y reptiles.

Agradecimientos A Arnoldo González por las facilidades para estudiar los materiales arqueológicos de Palenque. Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto Arqueológico Palenque (pap) del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Proyecto Puente de la Universidad Rey Juan Carlos 2023 v1420 “El agua en la retórica visual del Palacio de la ciudad maya de Palenque, Chiapas, México”, y v1391 “Grupo de investigación de alto rendimiento en historia, arqueología, ciencia, tecnología y patrimonio de la Universidad Rey Juan Carlos”(hasthgar).

Acosta, J. 1970. Exploraciones y restauraciones en Palenque (1968-1970). Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia 7 (3): 21-70.

Acuña, M. 2014. Royal Alliance. Ritual Behavior and the Abandonment of the Royal Couple Building at El Perú-Waka’. En Archaeology at El Perú-Waka’. Ancient Maya Performances of Ritual, Memory, and Power, O. Navarro-Farr & M. Rich, eds., pp. 53-65. Tucson: University of Arizona Press.

Adánez, J. & A. García 2025. Investigaciones recientes en el Baño de Vapor del Palacio de Palenque, Chiapas, México. Estudios de Cultura Maya. En prensa.

Aimers, J., J. Hoggarth & J. Awe 2020. Decoding the Archaeological Significance of Problematic Deposits in the Maya Lowlands. Ancient Mesoamerica 31 (1): 67-75.

Anders, F., M. Jansen & L. Reyes 1993 (Eds.) Códice Borgia. México df: Sociedad Estatal Quinto Centenario-Fondo de Cultura Económica-Akademische Druck- und Verlagsantsalt.