Qhapaq ucha en el límite meridional del Tawantinsuyu. Rescate, materiales y significaciones

Qhapaq Ucha on the Southern Border of Tawantinsuyu. Rescue, Materials, and Meanings

En este trabajo se analiza el hallazgo y rescate de un contexto qhapaq ucha o capacocha en el paso fronterizo Cristo Redentor de los Andes centrales de Chile y Argentina, así como su emplazamiento a diferentes escalas espaciales y los materiales arqueológicos ofrendados. Las hipótesis planteadas exploran este conjunto ritual vinculado al simbolismo del paisaje, considerando su relevancia en la comprensión del ceremonialismo incaico en el límite meridional del Collasuyu. Asimismo, se da a conocer el impacto que estos descubrimientos tienen en las comunidades indígenas huarpes de la región, particularmente en sus reclamaciones de los restos arqueológicos y la relectura que hacen de este tipo de hallazgos. Se propone también la necesidad de establecer diálogos para la cogestión del patrimonio arqueológico, con tal de promover el respeto y la participación de las comunidades.

Palabras clave: capacocha, Collasuyu, ceremonialismo inca, sacrificio sustitutivo, huarpe, gestión patrimonial.

INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2023 se realizó un rescate arqueológico de una ofrenda ceremonial qhapaq ucha o capacocha incaica a los pies del cerro Santa Elena (4595 msnm), en las cercanías del paso Cristo Redentor, ubicado en los Andes centrales entre Argentina y Chile (fig. 1). El hecho ocurrió tras un hallazgo fortuito ocurrido en junio de ese año por parte de un equipo de andinistas que visitaban esta localidad de gran atractivo deportivo y turístico (Los Andes 2023; Diario Uno 2024).

Figura 1. Localización relativa de la capacocha del Cristo Redentor (qqcr) y de otros sitios incaicos relacionados: a) capacocha de Aconcagua; b) Uspallata; c) Ranchillos; d) Tambillitos; e) Puente del Inca; f) Las Cuevas; g) Casucha Paramillo de las Cuevas; h) Tambo Ojos de Agua; i) Casucha de La Calavera. Figure 1. Relative location of the capacocha from Cristo Redentor (qqcr) and other related Inca sites: a) capacocha from Aconcagua; b) Uspallata; c) Ranchillos; d) Tambillitos; e) Puente del Inca; f) Las Cuevas; g) Casucha Paramillo de las Cuevas; h) Tambo Ojos de Agua; i) Casucha de La Calavera.

El contexto arqueológico del sitio Capacocha del Cristo Redentor (qqcr) correspondería hipotéticamente a los ofrecidos en y a las huacas andinas durante la expansión del Tawantinsuyu. En un trabajo pionero, y basándose en documentación etnohistórica, Pierre Duviols (1976) detalló las características de la capacocha, su dimensión espacio-temporal y su significado ceremonial. También definió el rol que cumplía en la concepción y práctica de la redistribución andina en tiempos incaicos y su relevancia en la movilización de personas y objetos dentro de las políticas de integración imperial, tanto en sus aspectos centrípetos como centrífugos, desde y hacia el propio Cusco, vinculada con los ceques y las huacas, y especialmente con las montañas.

Luis Millones (2022: 40), por su parte, concluye su publicación sobre este tema con preguntas que inician el nuestro: “¿Eran las montañas situadas en los extremos del Imperio, un lugar [que] presagiaba el próximo avance de las fronteras del Tawantinsuyu? ¿O simplemente cumplían con una función ceremonial, bajo la presión de una religión que estamos lejos de comprender?”. Su análisis sobre la capacocha incluye varios antecedentes y documenta la relevancia de las ceremonias en las montañas (huacas), su modalidad y las motivaciones que existían cuando incluían sacrificios humanos. Sin embargo, no avanza en el estudio de casos que no los tienen, aunque cuenten con conjuntos normalizados de objetos, como estatuillas antropomorfas y zoomorfas, láminas de metal, mullus, topus y textiles, en contextos construidos con mayor o menor complejidad arquitectónica y generalmente ubicados en cerros altos.

Los antecedentes acerca de este tema son abundantes, muchos de los cuales constituyen síntesis y estados de la cuestión. A su vez, los sacrificios sustitutivos, o capacochas sin cuerpos humanos, centraron la atención de varios investigadores (Reinhard 1983; Beorchia 1985, 2005; Schobinger 2001; Delaere 2022; entre otros). Thomas Besom (2009: tabla 2.1) desarrolló un acabado estudio de fuentes analizando las características y contextos de estas ceremonias como parte de un proceso de mediana duración. Él las interpreta a partir de varias explicaciones relacionadas con las motivaciones que existían para adorar las montañas. Sugiere que los incas manipularon y cooptaron su culto como mecanismo para crear límites y fronteras, y conectar a los pueblos conquistados con el Estado, reforzando de esta manera la autoridad del Tawantinsuyu (Besom 2009: 117-145).

Por su parte, Dagmar Bachraty (2024) revisa críticamente el concepto de capacocha frente a los enfoques tradicionales como el de Duviols (1976), quien destaca la uniformidad estatal del ritual como herramienta de control territorial, basándose en patrones homogéneos descritos en crónicas y en el estudio de Besom (2009), que reconoce adaptaciones regionales dentro de un marco centralizado. Bachraty (2024) cuestiona esta estandarización señalando que hallazgos como estatuillas humanas y conchas de Spondylus no siempre corresponden a capacochas, sino también a rituales locales vinculados a linajes o huacas menores. A su vez, resalta sesgos en las crónicas y subraya la necesidad de analizar su contexto arqueológico para distinguir entre rituales estatales y locales. Estos últimos aspectos mencionados por la autora son considerados en la evaluación del sitio qqcr.

El único antecedente de capacocha que incluye sacrificio humano en la región de Mendoza, Argentina, se encuentra en el cerro Pirámide, en un flanco del Aconcagua. Su estudio e interpretación fue compilado en una pormenorizada edición por Juan Schobinger (2001), así como en otras publicaciones (Schobinger et al. 1984-1985; Gentile 1996; Bárcena 2001).

La investigación de las capacochas se enriquece en la medida en que puedan detectarse diferencias espaciales a nivel de sitio (Mignone 2017) y a nivel regional (Beorchia 1985). La escala temporal también es relevante en los yacimientos ceremoniales de altura (Ceruti 2005). Su vigencia, con diferentes énfasis, actores, materialidades y cosmovisiones, demuestra un continuum bajo contextos históricos que debieron operar en posibles resignificaciones, tanto espaciales como a lo largo del tiempo. Ejemplo de esto son las investigaciones sobre el culto preinca a las montañas (Leoni 2005) y sobre manufacturas de artefactos con contenido simbólico en contextos de agencias pre y posthispánicas (Núñez et al. 2017).

El significado de estas ofrendas y cómo deben gestionarse en términos patrimoniales es actualmente motivo de tensiones y disputas en Mendoza (Chiavazza 2023). El caso que presentamos aquí y el del cerro Aconcagua, fueron hallazgos fortuitos derivados de actividades deportivas realizadas por andinistas en la zona. No obstante, en la concepción de las comunidades indígenas huarpes de la localidad, estos descubrimientos serían “manifestaciones ancestrales” (Claudia Herrera, comunicación personal 2021). Desde una perspectiva legal, con este tipo de registros materiales se actúa bajo el concepto de preservación patrimonial y corresponde efectuar un rescate arqueológico. Sin embargo, para los pueblos originarios realizar esto supone una ruptura con la trayectoria ancestral de los cuerpos humanos y los objetos ceremoniales allí sepultados (Claudia Herrera, comunicación personal 2021; Miguel Maguay, comunicación personal 2022), por lo que las posiciones de estas comunidades se dividen entre quienes aceptan la intervención arqueológica y negocian posibilidades de cogestión, y aquellos que reclaman la devolución incondicional de los bienes patrimoniales.

En este contexto, se produjo el hallazgo de qqcr y su posterior rescate en consideración de la pública exposición de su emplazamiento y los riesgos que esto conlleva para su preservación. Por lo demás, la cogestión se planteó en acuerdo con las comunidades huarpe de montaña, donde los posibles términos restitutivos involucraron la garantía de conservación e integridad del bien patrimonial-objeto ceremonial (Chiavazza 2022).

Presentamos aquí las labores de rescate, inventario y caracterización preliminar de los materiales arqueológicos de qqcr y su interpretación desde un análisis a mediana y micro escala territorial, junto al estudio de sus antecedentes históricos y arqueológicos. Además, se plantea un enfoque que evidencia la vigencia de este tipo de registros ceremoniales entre las poblaciones originarias locales y, por ende, las consideraciones patrimoniales a tener en cuenta en la gestión actual de los mismos.

LAS CAPACOCHAS EN LAS MONTAÑAS Y SU SACRALIDAD

Los estudios sobre las capacochas consideran las nociones de identidad y sacralidad de las montañas. En algunas de las primeras propuestas, como la de Rogelio Díaz (1966), se identificaron objetivos propiciatorios y de agradecimiento y/o sostenimiento a partir del hallazgo del cerro El Toro, provincia de San Juan, en la frontera entre Argentina y Chile. En los Andes meridionales existen antecedentes de investigaciones etnohistóricas, antropológicas y arqueológicas que enfatizan en criterios descriptivos, explicativos e interpretativos respecto del rol de estas ceremonias en el sistema de creencias incaico. Los criterios interpretativos proponen una comprensión del fenómeno de los sacrificios y ofrendatorios que, bajo diferentes formatos vinculados con mitos de origen, se extienden a lo largo de los Andes, especialmente en el Collasuyu.

Desde análisis etnohistóricos, la ritualidad de la capacocha ha sido explicada como una práctica multidimensional (Duviols 1976). Además, basándose en estudios de la arquitectura y otras evidencias en los sitios “de altura” (sensu Schobinger [1966], concepto luego relativizado por Reinhard [1983]),(1) se han planteado motivaciones ideológicas o religiosas en diferentes escalas de acuerdo con modelos temporales de ceremoniales (Ceruti 2005). Se argumenta también un objetivo político para estas actividades rituales con formatos validados por cosmovisiones andinas normalizadas por el sello incaico y su expansión (Besom 2009). Sin embargo, es importante aclarar que el culto a las montañas preexiste y persiste en las comunidades andinas (Leoni 2005). En este sentido, resultan interesantes las miradas que atienden al paisaje en relación con la percepción y contextualización de las montañas. Por ejemplo, el concepto de pareidolia (Bustamante & Moyano 2011)(2) es un campo fértil para analizar los aspectos asociados a la radicación de la capacocha en lugares específicos del territorio.

Otros autores han tratado los estímulos geopolíticos que tuvo el Tawantinsuyu en su proceso expansivo y la conexión de estos con los contextos materiales de la ritualidad inherente a las cosmovisiones animistas, tanto inca imperiales como las de las poblaciones locales preexistentes (Reinhard 1983; Beorchia 1985, 2005; Schobinger 1986, 2001, 2005; Ceruti 2005: 185-187; Vitry 2005: 184-185; Schroedl 2008; Nielsen 2020). Schobinger (1966: 261) sostiene que los sacrificios humanos en las montañas son conjuros para superar los pachakuti o finales de era (Imbelloni 1946), y que los niños ofrendados son mensajeros colocados donde el cielo y la tierra se tocan: en los cerros altos, portales y fronteras entre dimensiones de la existencia y en tránsito hacia el sol.(3) A su vez, Johan Reinhard (1983, 1985), en coincidencia con el “andinismo místico” postulado por Antonio Beorchia (2005: 190), enfatiza en el culto o la petición de fertilidad y los asocia a sacrificios en las fuentes de agua de las montañas, donde se originan los ríos que nutren los campos de cultivo y que garantizan la producción agropecuaria. Estas interpretaciones se vinculan con el culto a las huacas, las montañas y las relaciones simbióticas propias del animismo que alientan los sistemas de valores andinos antes y después de los incas.

Considerando la diversidad de estos contextos arqueológicos, Constanza Ceruti (2005) ofrece un modelo basado en tres estrategias inca cusqueñas de utilización de las montañas nevadas, dadas por la frecuencia de los ceremoniales, la concurrencia poblacional y las tipologías arquitectónicas y su inserción en el paisaje en clave regional: a) centros de peregrinaje, b) santuarios de localidad, y c) ofrendatorios esporádicos. La autora plantea que se eligen las montañas de acuerdo con objetivos político-sociales, ya que disciplinan la fuerza de trabajo local, se amortizan los bienes suntuarios aumentando su valoración y legitiman la dominación política a partir de la visibilización de sus cumbres. Estos lugares se transforman en la “escenografía ritual” que acompasa el rápido ascenso político incaico al representar perdurabilidad, antigüedad y trascendencia, lo cual se concreta a través de prácticas ceremoniales específicas, palpables en los cuerpos humanos y en los objetos allí depositados (Ceruti 2005: 184, 186).

En términos metodológicos, la definición de escalas temporales y espaciales, en relación con la variabilidad artefactual existente en estos sitios ceremoniales de altura, nos permiten sugerir hipótesis para interpretar las particularidades del control del Tawantinsuyu en esta región. En este sentido, es importante mencionar la información aportada por los estudios etnohistóricos sobre el pueblo huarpe, para quienes las montañas fueron entidades de culto en el siglo xvi. En efecto, y ligando la dominación inca con la vertiente oriental de los Andes, en el catecismo huarpe allentiac del padre Luis de Valdivia (1940 [1607]: 44) se indica: “Primer Mandamiento. 1. ¿Has adorado al Hunuc huar, Cerros, Luna o Sol? 2. ¿Has ofrecidole Chicha, o Mayz, o otras cosas al Hunuchuar?”. En el caso de la lengua milcayac huarpe del territorio de Mendoza, se pregunta Valdivia:

[…] 1. ¿Has adorado cerros, sol, luna, [o ríos], o al Hunuc guar [que pensáis está en la cordillera] para vivir o tener salud]? 2. ¿Pasando la cordillera ofrecístele maíz, plumas o otra cossa como dellas, para passar bien la cordillera? (Márquez 1943: 198).

A estas observaciones suma las prescripciones: “[…] 12. [El] Sol, Luna, Estrellas, Cerros, no son Dios […]” (Márquez 1943: 194).

A su vez, en un auto emitido en 1665 por el obispo de Santiago de Chile se dice: “[…] creiendo con falsa y herética crehencia que los dichos difuntos asi enterrados se van a la cordillera y a otras partes donde piensan que necesitan vestidos, comidas, cavallos y aderesos de ellos” (Métraux 1937: 65). Basándose en estas menciones, Catalina Michieli (1983: 204) sostiene que los huarpes consideraban que en la montaña vivía Hunuc Huar y allí se dirigían las almas después de la muerte, aclarando que esta deidad también era adorada como tal.

LAS CAPACOCHAS Y SUS CONTEXTOS

Los antecedentes arqueológicos y documentales señalan una amplia diversidad de elementos materiales incorporados en las capacochas, entre los cuales pueden encontrarse arquitectura, sacrificios humanos, textiles, cerámicas, metales (láminas, topus y estatuillas antropomorfas y zoomorfas), restos arqueobotánicos (p.e., hojas de coca y leña), arqueofaunísticos (p.e., plumas, roedores y conchas de Spondylus) y minerales (rocas).

Con respecto a las estatuillas antropomorfas presentes en qhapac uchas que no incluyen cuerpos humanos, Schobinger (1986) las consideró inicialmente como unas “mensajeras del más allá” que habrían tenido la función de uniformar política y socialmente al Collasuyu, aunque no afirma que los sacrificios humanos estuvieron incluidos en ese sustrato ideológico (Schobinger 1999: 182). También propone la tesis relacionada con los ceremoniales de tránsito, al indicar la ubicación de estos contextos en las cercanías de los pasos cordilleranos (Schobinger 1999: 182). Respecto a las estatuillas humanas y de camélidos, las interpreta como acompañantes del viajero al más allá (Schobinger 1999: 82), “viajeros andinos” con sus bolsas-chuspa o mascando coca que transitarían el camino solar de este a oeste, al cruzar los cordones andinos. Los altos pasos son considerados como “puertas” (punkus) que, a su vez, separan dimensiones (Schobinger 1999: 182). En una publicación posterior este mismo autor argumentó que estas figurillas tuvieron usos múltiples y, en consecuencia, un complejo simbolismo, aunque no dio por cerrada su discusión (Schobinger 2001).

De acuerdo al propio Schobinger (1966), las capacochas sustitutivas serían aquellas en las que se dispusieron solo estatuillas y no cuerpos humanos, las que se integrarían como ofrendatorios de uso esporádico (Ceruti 2005). Otro enfoque asocia estos objetos a la mentalidad mágica de los incas que les permitía ver en las montañas fuerzas ocultas que incidían en eventos de sus vidas y, sobre todo, vinculables a ofrendas para garantizar la fertilidad (Beorchia 2005: 190-191). Dicho planteamiento se encuentra en línea con la concepción de las estatuilllas actuando en representación de la divinidad, como piezas replicativas cuya imitación favorece la petición (Reinhard [1983], siguiendo a Mostny [1959]). Por su parte, Verónica Cereceda (2020: 273)(4) se refiere a las pequeñas figuras humanas recuperadas en el santuario de altura del volcán Llullaillaco, cuando analiza las prendas textiles en miniatura que las visten:

De los cuerpos desnudos de las estatuitas surgen así tres consideraciones […]: a) se trata de un mismo personaje esculpido; b) con tres variantes: oro, plata, Spondylus (en el caso de estas pequeñas miniaturas estos materiales no parecen constituir una jerarquía de valores) y; c) una alusión a una identidad (un mismo peinado).

La capacocha también ha sido considerada como un hecho ceremonial cargado de intencionalidad política que recrea el mito fundacional de los incas (Horta 2024). Helena Horta (2024: 327) plantea que las estatuillas incorporadas en este ritual habrían simbolizado a la pareja inca fundadora, Mama Ocllo y Manco Capac: “[…] en el acto mismo del surgimiento desde la pacarina del cerro Tambotoco, y que representaron por extensión, a los descendientes de tales progenitores”. De esta manera, las figurillas serían objetos estructuralmente funcionales al proyecto político del Tawantinsuyu con las que se

[…] habría preservado la memoria de este pasaje crucial del mito de origen de la etnia inca, recordando a la pareja primigenia como creadora del orden social existente, y legitimando a la vez, el origen divino del poder de la élite gobernante (Horta 2024: 327).

Estas hipótesis resultan sugerentes para indagar las reales motivaciones políticas detrás de la elección de la cultura material que daría sentido a esta ceremonia.

Franklin Pease (1991: 39), siguiendo a Juan de Betanzos, indica que el mito de los fundadores del Cusco se relacionó con la sacralización de metales como el oro y la plata. De hecho, la existencia de canipus(5) asociados a estatuillas refiere a un lenguaje visual que remite a la nobleza incaica (Horta 2008). Esta propuesta cobra sentido a partir del análisis de los textiles que se encuentran junto a las personas sacrificadas (Cereceda 2020) y los objetos plumarios que acompañan a las figurillas en dichos ceremoniales (Abal 2001). En el caso de los diseños y colores de los textiles, se interpretan como parte de lenguajes que aluden a la construcción de las jerarquías incaicas en relación con sus orígenes étnicos (Cereceda 2020).

LA CAPACOCHA QQCR EN EL TERRITORIO

El sitio qqcr debe analizarse inicialmente a nivel territorial, entendiéndolo en relación con el Qhapaq Ñan (sistema vial inca) y las montañas que lo rodean. Luego, a escala media, que comprende su entorno inmediato. Por último, a una dimensión micro, centrada en el pozo de ofrendas.

Con respecto a los caminos cordilleranos de los Andes centrales de Argentina y Chile durante el Tawantinsuyu, se ha planteado la existencia de elementos que fundamentan la sacralización del paisaje en el sector de los pasos de La Cumbre y de Navarro (Durán et al. 2023). De acuerdo con las evidencias del acondicionamiento y contextos del Qhapaq Ñan en estos sectores, se ha sugerido que el paso de Navarro integraría una ruta ceremonial que conduce al apu del cerro Aconcagua (Durán et al. 2023). En este contexto, la ubicación de qqcr debe comprenderse en concomitancia con el culto a las montañas y a los paisajes sacralizados en el extremo meridional del imperio inca.

El yacimiento en cuestión se encuentra localizado en la base y a unos 20 m de un bloque de roca natural semejante a una plataforma, orientado al oeste. El afloramiento tiene forma de escalinata y en su cima se instaló a comienzos del siglo xx una cruz cristiana en homenaje a dos estafetas de correo fallecidos en el paso de Navarro. En el estudio de su emplazamiento se consideran los elementos significativos que conforman los entornos propicios para realizar una capacocha durante la dominación inca.

El pozo donde se hallaron las ofrendas se examina desde una lógica en la que los principios de bipartición, arriba/abajo y de cuatripartición, este-oeste y norte-sur, aportan una lectura plausible para interpretar la organización del depósito y el proceso del ceremonial. De este modo, se busca comprender la construcción de estos paisajes que, desde el objeto hasta el contexto y desde el mismo hasta su localización en el territorio, fortalecerían la noción de un entorno de connotaciones política y sagrada.

DESCUBRIMIENTO DEL SITIO QQCR

El 31 de junio de 2023, un grupo de estudiantes y docentes de la escuela de guías de montaña Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba, Argentina) visitó el Cristo Redentor. De acuerdo con el relato del andinista que los acompañaba, el señor Walter Simo Botta (comunicación personal, 3 de julio de 2023), en el lugar detectó restos de valvas de Spondylus, las que asoció primero a fósiles y luego definió como culturales. Simo Botta realizó la remoción con piqueta, sin autorización y, según su testimonio, las “valvas de molusco de Ecuador” (mullu en adelante) más superficiales estaban fracturadas debido a la exposición al tránsito. Extrajo de allí dos de las conchas que se encontraban boca abajo y sin contenido. Por debajo de estas, al recuperar la segunda y cuarta valva, halló textiles y metales, los que quedaron desagregados y mezclados. Después, reenterró algunas piezas y trasladó otras a Córdoba. Bajo una delgada capa de sedimento aparecieron otros dos bivalvos invertidos, que el andinista dejó intactos debido a la posibilidad de hallar más materiales. Luego puso una roca demarcatoria en el lugar del hallazgo. Mucho más tarde, el 5 de diciembre de 2023, el director de la escuela de guías, Lic. Luis García, devolvió los elementos extraídos del contexto al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, ante la supervisión de su encargado, Lic. Guillermo Campos.

Sin embargo, antes de que esto último ocurriera, y a partir del conocimiento del hallazgo, se decidió emprender el ascenso inmediato al sitio. Se contactó a las autoridades de pueblos originarios para contar con su autorización y se avisó al Ministerio de Cultura y Turismo de Argentina, organismo del que depende la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos. El ascenso se intentó el 6 de julio de 2023, con el apoyo de Gendarmería Nacional, pero las intensas nevadas producidas por el fenómeno de El Niño no permitieron llegar al sitio. A inicios de diciembre de ese año, las malas condiciones climáticas seguían impidiendo el acceso y se solicitó apoyo logístico especializado en andinismo, gracias a lo cual recién el día 2 de ese mismo mes se pudo arribar al lugar.

Tras la visita en terreno, hoy se puede asegurar que el sitio qqcr se ubica al pie del cerro Santa Elena (4595 msnm), donde se emplaza el monumento Cristo Redentor (3854 msnm). Su localización exacta se definió a partir de las indicaciones y distancias aproximadas a los edificios del entorno descriptas por el andinista Walter Simo Botta. El bloque rocoso de las cercanías del sitio permitió reconocer la roca con la que se cubrió el hallazgo. Allí se detectaron en superficie algunas valvas y fragmentos de mullu y un topu con un cordel amarrado (fig. 2). En el transcurso del rescate arqueológico, arribaron otros andinistas debido al comienzo de la temporada de ascensos, lo que evidenció el riesgo que representaba la exposición del yacimiento.

Figura 2: a) tareas de excavación en qqcr en el año 2023 con el monumento Cristo Redentor y el cerro Santa Elena de fondo; b) zona ampliada del área de intervención y ubicación de los principales hallazgos superficiales; c) valvas de Spondylus; d) y e) topu de metal con cordel amarrado (todas las fotografías son de los autores, excepto cuando se indica). Figure 2: a) excavation work at qqcr in 2023 with the Cristo Redentor monument and Santa Elena Hill in the background; b) enlarged zone of the intervention area and the location of the main surface findings; c) Spondylus shells; d) and e) metal topu with tied string (all photos by the authors, except where indicated).

Metodología de excavación

El registro y la recuperación de materiales arqueológicos se realizaron a partir de unidades estratigráficas (ue) (Harris 1991). Los hallazgos fueron agrupados y numerados por contextos asociados y embalados con criterios de conservación según tipo de artefacto, los que posteriormente se trasladaron al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, en Mendoza. Se colectaron también muestras de sedimentos de los niveles excavados para en laboratorio realizar sus análisis y recobrar restos menores.

Los materiales malacológicos y los metales (topus, estatuillas, láminas y canipus) se estudiaron de acuerdo con clasificaciones propuestas por diferentes autores (Schobinger et al. 1984-1985; Sagárnaga 2007; Horta 2008, 2024; Fernández 2015; Núñez et al. 2017; Cereceda 2020; Guerra et al. 2021). La determinación composicional de las aleaciones metálicas está en proceso de análisis, así como las evidencias malacológicas y arqueobotánicas que serán revisadas por especialistas para precisar especies y sus posibles procedencias. Los restos textiles, por su parte, requieren de una instancia previa de conservación preventiva y tratamiento para poder avanzar en su investigación.

RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN DE QQCR

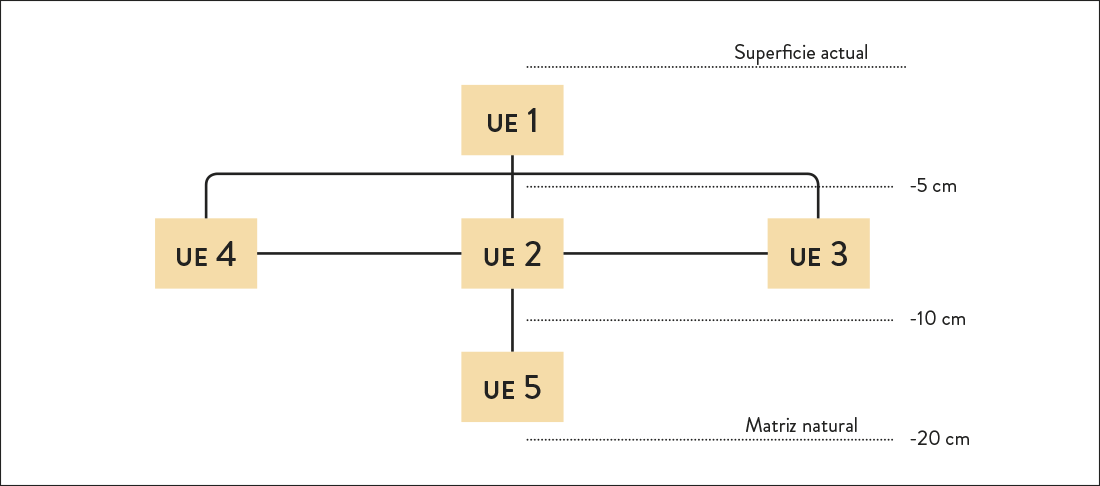

En primer lugar, se delimitó un espacio de excavación de forma triangular, de aproximadamente 23 cm de lado, de orientación este, el que sigue la cubeta recortada en la roca de base donde se realizó el depósito original, ubicado a 20 cm de profundidad. La excavación comenzó con el despeje de la capa superficial compuesta de arena y pequeños clastos rocosos, bajo los cuales aparecieron las valvas de mullu y el topu. Se continuó con el nivel 1 correspondiente a ue 1, cuya matriz es arenosa, gruesa con pedregullo y de color rojizo marrón, suelta a semi compacta, seca y sin materia orgánica. Los hallazgos correspondientes a este estrato estaban dispuestos aleatoriamente producto de la remoción cuando se descubrió el pozo, y comprenden restos de mullu, una estatuilla antropomorfa femenina, fragmentos textiles degradados, una lámina metálica y un topu. El nivel 2 y el último de la intervención, consignado como ue 2, presenta una matriz de arena gruesa, de color rojizo marrón con pedregullo, compacta y sin materia orgánica. No se observaron evidencias de remoción. Se hallaron dos bivalvos de mullu y una estatuilla antropomorfa masculina junto a un fragmento de este molusco ubicado al este. Unos 5 cm hacia el oeste se recuperaron pequeñas astillas de madera apoyadas sobre el fondo de la cubeta excavada en la roca de base natural (ue 5). También en ue 2 se identificaron los contextos este (ue 3) y oeste (ue 4), ambos compuestos por dos capas de mullu usados como contenedores, unos dispuestos sobre la roca de base y los otros cubriéndola (figs. 3 y 4).

Figura 3. Matriz estratigráfica resultante de la excavación de qqcr (no incluye la remoción de materiales realizada previamente): ue 1, nivel 1, afectado por la intervención previa; ue 2, nivel 2, corresponde a la matriz que es sostenida por conchas de mullu; ue 3, contexto este; ue 4, contexto oeste; ue 5, nivel de roca de base. Figure 3. Stratigraphic matrix resulting from the qqcr excavation (with the previous material removal factored out): ue 1, level 1, affected by the previous intervention; ue 2, level 2, corresponds to the matrix supported by mullu shells; ue 3, eastern context; ue 4, western context; ue 5, bedrock level.

Figura 4. Esquema de la disposición de los restos materiales recuperados en qqcr (mullus, textiles, estatuillas humanas y de camélidos, canipus y maderas), divididos en cuadrantes: arriba-abajo y oeste-este. La estrella indica los sectores disturbados durante el descubrimiento; los símbolos masculino y femenino, el género de las figurillas humanas; el triángulo, los canipus; en color celeste el mullu, en amarillo los fardos textiles y en café la madera. Figure 4. Diagram of the layout of the material remains recovered from qqcr (mullus, textiles, human and camelid statuettes, canipus, and woods), divided into quadrants: top-bottom and west-east. The star indicates the areas that were disturbed during the discovery; the male and female symbols refer to the gender of the human figurines; triangle, the canipus; mullu in light blue colour, textile bundles in yellow colour, and wood in brown colour.

Materiales arqueológicos recuperados

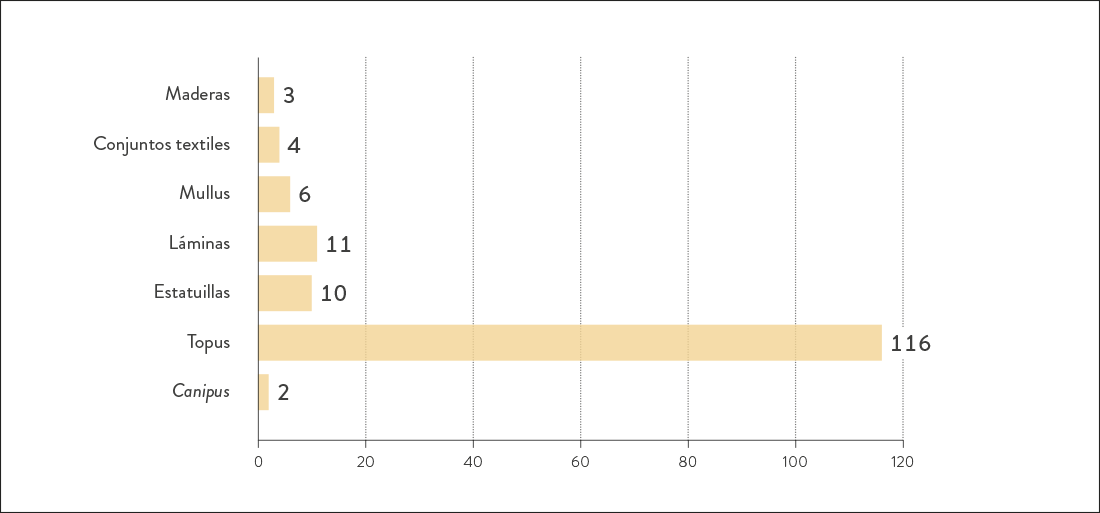

Los hallazgos obtenidos desde qqcr suman 152 elementos, entre los extraídos sin autorización y devueltos, y los identificados en la excavación. Los primeros corresponden al nivel 1 de ue 1 y los segundos al nivel 2 de ue 2. La variedad de objetos y materias primas es recurrente en este tipo de contextos ceremoniales: metal (estatuillas antropomorfas y zoomorfas, topus, canipus, láminas), malacológico (valvas de mullu y estatuillas humanas sobre este mismo material), fibras animales y vegetales (textiles), y restos arqueobotánicos (maderas) (fig. 5).

Figura 5. Frecuencia de elementos por clase de material arqueológico en qqcr. Figure 5. Frequency of items per class of archaeological material at qqcr.

Elementos malacológicos

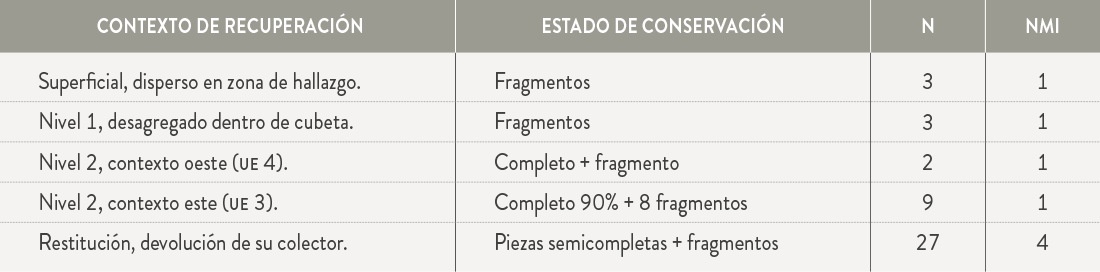

Comprenden valvas completas y fragmentos de mullu de la especie Spondylus crassisquama (antes Spondylus prínceps Broderip, 1833). Su integridad es regular a mala, pero a pesar de ello se pudo contabilizar un número mínimo (nmi) de seis, con base en el reconocimiento del sector del umbo. Las conchas completas contenían bultos o fardos compuestos de conjuntos textiles y láminas de metal, los que a su vez envolvían estatuillas y topus. Las valvas más íntegras se hallaron en ue 2, también alojando pequeños bultos que se consignaron como contextos este y oeste (ue 3 y ue 4, respectivamente) (fig. 6).

Figura 6. Bultos con diversos materiales contenidos en las valvas de mullu de qqcr: a) nivel 2, contexto oeste (ue 4); b) nivel 2, contexto este (ue 3). Figure 6. Bundles with various materials contained in mullu shells from qqcr: a) level 2, western context (ue 4); b) level 2, eastern context (ue 3).

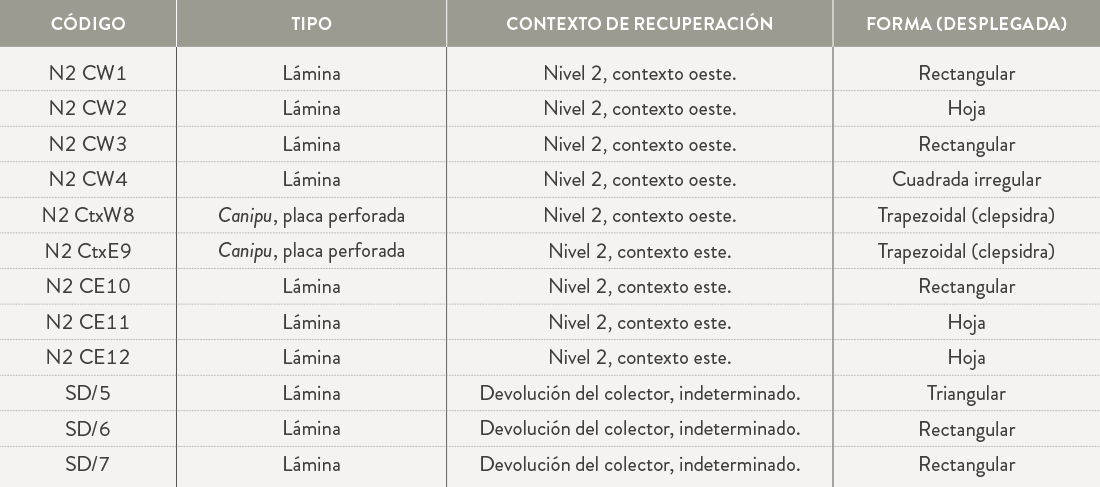

De acuerdo con el relato y las fotografías de Walter Simo Botta, del nivel 1 de excavación provienen cuatro valvas de mullu que al momento de la devolución estaban en peor estado de conservación que cuando fueron descubiertas. Estas piezas no contenían materiales culturales, como sí se observó en los hallazgos del nivel 2 (tabla 1).

Tabla 1. Valvas de mullu en qqcr, de acuerdo con su contexto de recuperación y estado de conservación; el nmi solo considera los restos de umbo en cada unidad de análisis. Table 1. Mullu shells at qqcr, according to their context of recovery and state of preservation; the mni only considers the umbo remains in each unit of analysis.

El S. crassisquama es un molusco de las costas tropicales de Ecuador, muy valorado en tiempos prehispánicos. Formó parte de complejos sistemas de producción en talleres y de distribución hacia el sur de los Andes (Murra 2014). El cronista español Bernabé Cobo señala que

Usaban asimismo […] sacrificar conchas de la mar especialmente cuando ofrecían a las fuentes diciendo que era sacrificio muy a propósito por ser las fuentes hijas de la mar que es madre de las aguas y conforme tenía el color las ofrecían para diferentes intentos unas veces enteras otras muy molidas; otras solamente quebrantadas y partidas y también formadas de sus polvos y masa algunas figuras […] Ofrecían estos sacrificios a las dichas fuentes en acabado de sembrar para que no se secasen aquel año sino que corriese abundantemente y regasen sus sembraduras […] (Murra 2014: 172-173).

La presencia del mullu en los mitos remite al éxito de la campaña del inca Tupac Yupanqui contra pueblos costeros sublevados que fueron derrotados por Macahuisa, deidad que rechazó cualquier riqueza ofrecida y que se contentó exclusivamente comiendo aquel ofrendado por el Inca (Rostworowski 2014: 172). Desde tiempos preincaicos fue un insumo ceremonial y se mantuvo como tal hasta épocas posteriores al contacto europeo, subiendo su valor de cambio y persistiendo en “mesas” rituales de curanderos hasta 1999 (Rostworowski 2014: 173, 178). En el siglo xvii, el padre jesuita José de Arriaga relata que

[…] todos tienen pedacillos de estas conchas y vn indio me dio vn pedacillo menor que vna uña que avia comprado en quatro reales y los yndios de la costa y aun españoles tenian grangerias de estas conchas con los de la sierra […] Otras veces hazen vnas cuentecillas y las ponen a las huacas […] (Murra 2014: 174).

La relevancia del mullu en tiempos incaicos se confirma en el escrito del cronista Pedro Pizarro, cuando menciona que en los depósitos estatales de la sierra había “[…] unas conchas de la mar […] [que] traían de Tumbez para hacer las cuentecitas muy delicadas […]” (Murra 2014: 172). Actualmente, se reporta su presencia desde aguas ecuatorianas hasta el océano Pacífico mexicano. Incluso, esta concha puede colonizar las costas de Perú como resultado del avance de aguas cálidas durante eventos de El Niño, lo que posibilitaría precisar datos ambientales en el lapso estimado entre la captura y su depositación. Los eventos de El Niño en esta región surandina producen en la cordillera profusas nevadas con el consecuente aumento de los caudales en los ríos de valles y llanuras, favoreciendo la actividad agrícola. En cuanto a su significado, representa la fertilidad y las lluvias (Quinatoa 2021).

En el área de estudio solo se reportan hallazgos de esta concha en la capacocha del cerro Aconcagua y algunos restos que observamos en la colección de un poblador de la llanura noreste de Mendoza (localidad de Pozo, Lagunas del Rosario, departamento de Lavalle). Es sugerente, además, el topónimo de Laguna de Muyu en el río Desaguadero, ubicado en el límite de las provincias de Mendoza y San Juan, por lo que resulta plausible pensar en una valoración local del mullu en su distribución en este territorio (Chiavazza 2016: 145).

Láminas y canipus de metal

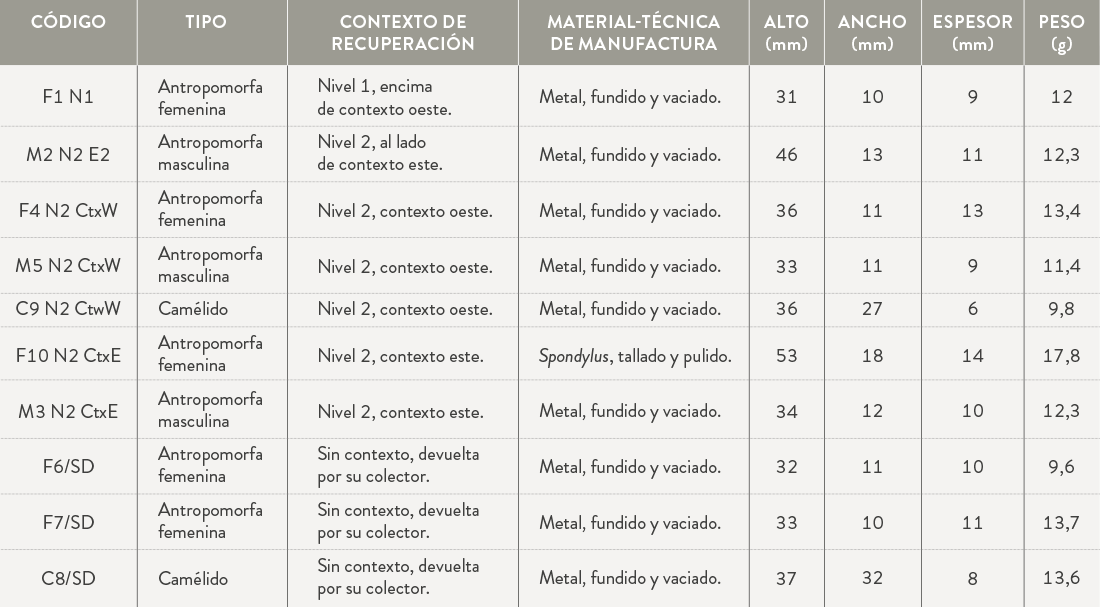

Entre los materiales metálicos recuperados se distinguen 10 delgadas láminas y dos piezas en forma de placas identificadas como canipus (Horta 2008), de coloraciones dorada, plateada y cobriza, algunas de ellas con presencia de óxido de color verde y otras rojizo. Las láminas están entre los objetos devueltos por sus descubridores (N=3) y las excavadas en los contextos oeste (N=4) y este (N=3). Los canipus (N=2) provienen de los contextos oeste y este del nivel 2 (fig. 7; tabla 2). Estas piezas se recuperaron plegadas y/o abolladas, las que, como los textiles, si bien estaban dentro de los bultos, no se encontraban directamente asociadas a estatuillas, como se ha documentado en otros hallazgos (Schobinger et al. 1984-1985).

Tabla 2. Elementos de metal de qqcr: láminas y canipus. Table 2. qqcr metal elements: sheets and canipus.

Figura 7. Algunos elementos de metal de qqcr: a) láminas del contexto este (arriba desplegadas y abajo abolladas): A) N2 CE12, asociada a estatuilla femenina de Spondylus, B) N2 CE11 y C) N2 CE10, acompañada de una estatuilla masculina plateada; b) láminas del contexto oeste (arriba desplegadas y abajo abolladas): A) N2 CW4, B) N2 CW1, y C) N2 CW3; c) canipus: A) N2 CtxE9 y B) N2 CtxW8; d) láminas devueltas por el colector: A) SD/5, B) SD/6, y C) SD/7. Figure 7. Some qqcr metal elements: a) sheets from the eastern context (top unfolded and bottom dented): A) N2 CE12, associated with female Spondylus statuette, B) N2 CE11 and C) N2 CE10, associated with silver male statuette; b) sheets from western context (top unfolded and bottom dented): A) N2 CW4, B) N2 CW1, and C) N2 CW3; c) canipus: A) N2 CtxE9 and B) N2 CtxW8; d) sheets returned by collector: A) SD/5, B) SD/6, and C) SD/7.

Los canipus han sido descriptos en conexión con el culto a la lluvia y el rayo. Estas serían “[…] insignias al interior del sistema del lenguaje visual de los atributos de la nobleza incaica, como denotadoras de conceptos de jerarquía y dualidad” (Horta 2008: 71), considerando la relevancia social que poseen en la organización incaica tales principios. En ese sentido, Horta (2008: 85) postula que ningún atributo de este tipo constituía parte de la vestimenta cotidiana, sino insignias reservadas para festividades importantes. También identificó la superioridad de la categoría representada por el canipu o huata, placa trapezoidal o en forma de clepsidra que se asociaría a la nobleza incaica de la mitad superior Hanan, a diferencia de la placa redonda denominada tincurpa, emblema que se relacionaría con la mitad inferior Hurin (Horta 2008: 87).

Alfileres topus de metal

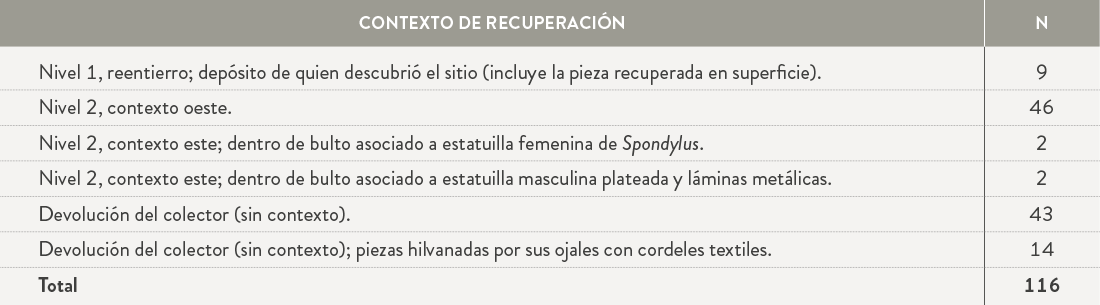

Se cuenta con 116 topus recuperados en la excavación del sitio. Todos se encontraron agrupados, salvo por un ejemplar registrado en la capa superficial del pozo (tabla 3). Cabe destacar que no se han reportado hasta ahora hallazgos de estos objetos en otros contextos arqueológicos de la provincia de Mendoza.

Tabla 3. Topus de qqcr según contexto de recuperación. Table 3. qqcr topus according to the context of recovery.

Los topus estaban bien conservados, en dos casos presentaban solo el alfiler y otro poseía su cabezal plegado. Se identificaron ocho tipos, definidos según la forma de su cabezal: semicirculares de base recta (tipo 1), de base redondeada (tipo 3), de forma arriñonada (tipo 4), circular (tipo 5) y oval (tipo 8). Entre los que poseen forma de abanico se diferenciaron semicirculares con base angular (tipo 2) y en cuña (tipo 7). Estos se agrupan a su vez según coloración y tonalidades: dorado (N=13), plateado (N=28), cobrizo (N=59), y dorado-cobrizo (N=2). Predominan los cobrizos en los tipos 1, 5 y 8. El conjunto de topus que devolvió su colector original y que están hilvanados con cordeles textiles por las perforaciones de sus cabezales, no fue analizado en detalle a fin de no afectar su integridad, por lo que se consignaron como indeterminados (tipo 6) (fig. 8).

Figura 8. Tipos de topus de qqcr de acuerdo con la forma de sus cabezales y sus frecuencias según la coloración del metal: dorado en amarillo, cobrizo en verde, plateado en gris, dorado-cobrizo en naranja y signo de interrogación ejemplares no analizados. Figure 8. qqcr types of topus according to the shape of their heads and their frequencies based on the colouring of the metal: golden in yellow colour, copper in green colour, silvery in grey colour, golden-copper in orange colour and question mark the topus not analysed.

Los tamaños oscilan entre 30 mm y 65 mm de longitud, encontrándose la mayoría entre los 40 mm y 65 mm (70,7%), seguidos de aquellos entre 30 mm y 39 mm (29,3%) (fig. 9). En todos los casos se trataría de miniaturas, aunque los que poseen largos superiores a los 40 mm también podrían haber sido de uso cotidiano en prendas de vestir.

Figura 9. Frecuencias de topus de qqcr según tamaño (en mm). Figure 9. qqcr topus frequencies by size (in mm).

El topu es un tipo de alfiler de gran dispersión geográfica y perdurabilidad en el mundo andino, desde antes del incario y hasta entrada la Colonia. Consta de un cabezal y una espiga o alfiler de sección circular por lo general, y con el extremo aguzado. El primero es una placa obtenida por laminación y recorte (Sagárnaga 2007), elaborada a partir del mismo trozo de metal que el alfiler, pero achatada mediante martillado, sin uniones mecánicas (Fernández 2015). Los ejemplares prehispánicos presentan en el cabezal una perforación alineada a la espiga (Sagárnaga 2007).

En estudios previos se han identificado diferentes hallazgos y clases de topus con diversos significados a través del tiempo, pero regularmente se les atribuye la función de sostener la lliklla o manta femenina (Sagárnaga 2007; Fernández 2015; entre otros). Sus tamaños pueden variar entre 20 cm de longitud hasta miniaturas de 4 cm, denominados estos últimos p’icchis o t’ipqui (en aymara y quechua, respectivamente), de los cuales los más pequeños habrían servido para sujetar las llikllas de las estatuillas antropomorfas incaicas, no necesariamente femeninas (Sagárnaga 2007). María Soledad Fernández (2015) plantea que los topus han estado presentes en la vida social siendo visibilizados en las mujeres. Los describe de la siguiente manera:

La cabeza tiene importantes variaciones a través de la historia. En los contextos prehispánicos, la cabeza, principalmente, es bidimensional (cabezas redondas o semicirculares), tiene ambas secciones rectas y planas, observándose en la mayoría de los ejemplares: un orificio ubicado en su parte media inferior, producido por percusión o a través del uso de un perforador giratorio; mientras que en los contextos históricos y contemporáneos la cabeza presenta volumen (tridimensional).

OOOEn tanto, la espiga o alfiler se caracteriza por su estructura alargada que termina en un extremo puntiagudo y afilado, predomina la dimensión larga sobre el ancho. La sección transversal de este segmento puede ser circular, semi cuadrangular o plana (Fernández 2015: 10).

Estatuillas zoomorfas y antropomorfas

Las estatuillas de camélidos y humanas de qqcr constituyen objetos de filiación incaica. Piezas similares han sido reconocidas en diferentes contextos a lo largo del Tawantinsuyu, predominando aquellas incorporadas como ofrendas ceremoniales en las qhapac ucha. Los ejemplares que se conservan en colecciones de museos europeos no poseen claras referencias de sus contextos, pero sí se les han realizado estudios metalográficos (Vetter & Guerra 2017).

Según los antecedentes disponibles, están hechas con diversas materias primas y distintos procesos de manufactura. La mayoría son de metal, de oro y plata, realizadas con láminas soldadas y fundición. También se han elaborado con el bivalvo Spondylus. El diseño incluye representaciones antropomorfas masculinas, femeninas y de camélidos: las femeninas poseen peinado (en este caso, todas con el cabello partido en dos), mientras que las masculinas llevan como tocado un gorro o un llauto. A este último, Garcilaso de la Vega lo describe como el que

Traían los Incas en la cabeza […], una trenza que llaman llautu. Hacíanla de muchos colores y del ancho de un dedo, y poco menos gruesa. Esta trenza rodeaban a la cabeza y daban cuatro o cinco vueltas y quedaba como una guirnalda (Horta 2008: 72).

Las estatuillas humanas se figuran siempre desnudas, señalando sus atributos sexuales. Las manos aparecen abiertas sobre el pecho, con sus dedos definidos, y las piernas y pies en posición anatómica (de pie). Las representaciones son detalladas, sus rostros presentan los ojos abiertos y resaltados con un bulto saliente.

Las figurillas de camélido, por su parte, no hacen alusión a su pelaje, lo que nos sugiere que se trataría de imágenes de llamas o alpacas esquiladas o posiblemente de vicuñas o guanacos. La señal de este atributo en tales animales, en un contexto de experticia artística, es siempre nítida y con formas que, definiendo la especie con exactitud, mantienen su simplicidad. Esto se aprecia, por ejemplo, en las canopas (incensarios) de piedra y en las estatuillas de metal cinceladas que representan claramente a alpacas (Alcina 1965: 662).

A partir de una revisión exhaustiva de antecedentes de piezas recuperadas in situ (Mostny 1959; Beorchia 1985, 2005; Socha et al. 2021), hemos contabilizado 161 estatuillas distribuidas en 171 sitios ceremoniales descubiertos en 23 montañas, entre el sureste de Cusco, Arequipa y los Andes centrales argentinos y chilenos (sur del Collasuyu). En términos generales y excluyendo las figurillas indeterminadas, en estas colecciones predominan aquellas en forma de camélido en metal plateado, dorado o hechas de Spondylus, seguidas de las estatuillas antropomorfas femeninas y, en mucho menor cantidad, masculinas (Guerra et al. 2021).

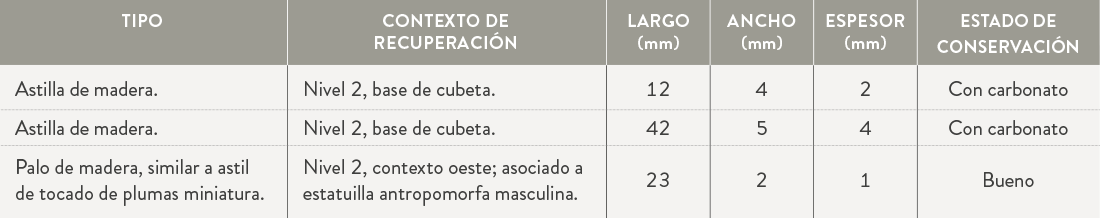

Las piezas de qqcr comprenden 10 ejemplares y representan el 5,8% de los sitios donde se han registrado con anterioridad. Las de metal cobrizas son seis, las plateadas tres y una es de Spondylus. De las figurillas antropomorfas, el 50% son femeninas (N=5) y el 30% masculinas (N=3), mientras que las de camélidos corresponden solo al 20% (N=2) (fig. 10; tabla 4).

Figura 10. Estatuillas antropomorfas y de camélidos de qqcr, antes (izquierda) y después (derecha) de su limpieza. Las letras a, b, c, d y e agrupan los diferentes contextos de recuperación: a) nivel 1, F1 N1; b) nivel 2, M2 N2 E2; c) nivel 2 de contexto este: A) M3 N2 CtxE y B) F10 N2 CtxE; d) nivel 2 de contexto oeste: A) F4 N2 CtxW, B) M5 N2 CtxW, y C) C9 N2 CtxW; e) sin contextos: A) F6/SD, B) F7/SD, y C) C8/SD. Figure 10. qqcr anthropomorphic and camelids statuettes, before (left) and after (right) cleaning. The letters a, b, c, d and e group the different recovery contexts: a) level 1, F1 N1; b) level 2, M2 N2 E2; c) level 2 from easterncontext: A) M3 N2 CtxE and B) F10 N2 CtxE; d) level 2 from western context: A) F4 N2 CtxW, B) M5 N2 CtxW, and C) C9 N2 CtxW; e) no contexts: A) F6/SD, B) F7/SD, and C) C8/SD.

Tabla 4. Descripción de los contextos, materiales, técnicas de manufactura y dimensiones de los tipos de estatuillas de qqcr. Table 4. Description of the contexts, materials, manufacturing techniques and dimensions from the types of qqcr statuettes.

Las estatuillas presentan diversas medidas y comparten la misma técnica de manufactura. Luego de limpiadas pudieron observarse algunas de sus características tipológicas: uso de técnicas de fundido y vaciado, cuyas terminaciones suelen ser más irregulares y con superficies de colores dorados y plateados, las primeras opacas y las segundas brillantes. El ejemplar confeccionado en Spondylus, por otro lado, es el de mayor tamaño del conjunto.

Textiles y elementos arqueobotánicos

Los textiles recuperados en la primera intervención asistemática estaban muy alterados, por lo que se consignaron provisoriamente como “conjunto 1-devolución”. Los que fueron obtenidos de excavación se encontraban dentro de las valvas de mullu, como parte de bultos o fardos que contenían estatuillas y topus rodeados de láminas de metal. También había fibras, cordones y trozos de piezas textiles indeterminadas dentro del pozo de ofrenda, materiales que denominamos “conjunto 2”. Las estatuillas no figuraban vestidas sino envueltas en diversos tejidos fijados con topus, entre los cuales podría haber prendas de vestimenta en miniatura, tales como mantas. Las materias primas textiles corresponderían a lana y posiblemente a algodón. Estos materiales no serán analizados por ahora hasta diagnosticar su estado y programar su conservación preventiva.

Tabla 5. Materiales arqueobotánicos de qqcr: descripción de sus contextos y dimensiones. Table 5. Types of qqcr archaeobotanical materials: descriptions of its contexts and dimensions.

Los restos botánicos comprenden solo tres elementos de madera. Dos corresponden a pequeñas astillas sin trabajo visible que se hallaron apoyadas en la base de la cubeta. El tercero, ubicado en la ue 2, podría ser un fragmento de astil de penacho de plumas miniatura, como los que presentan las estatuillas antropomorfas del cerro Aconcagua (Schobinger 1984-1985), pero este no conserva las plumas, aunque sí su cuerda de amarre (tabla 5).

DISCUSIÓN

Si bien la localización del sitio qqcr está en el trazado del Qhapaq Ñan, la posibilidad de que el paso por el Cristo Redentor se complemente con el de cerro Navarro (Sánchez 2004; Durán et al. 2023) fortalece la hipótesis de la existencia de dos caminos en esta localidad (Martin 2015). La dimensión ceremonial del hallazgo refuerza la idea del posible significado simbólico de los elementos del paisaje que lo rodean. El bloque rocoso a los pies del cual se ubica la capacocha tiene forma de escalinata, lo que, sumado a que se trata de un sector de paso entre las dos vertientes cordilleranas, permitiría pensar que esta roca podría corresponder a un ushnu o un rasgo topográfico de carácter ritual, ya que desde su cima se visualiza tanto el lugar donde se depositó la ofrenda como el cerro Santa Elena.

Cabe considerar que la gente local denomina a esta montaña “travesía de la cabeza del Inca”, seguramente debido a su perfil que se percibe como de forma humana, producto del fenómeno denominado pareidolia. Así, el camino, el paso en una cumbre, el bloque rocoso y el perfil de este cerro nos remiten a una sacralidad de los paisajes surandinos, cuestión que ya ha sido sostenida en estudios previos en esta zona (Uribe & Sánchez 2016; Doura 2021). Esta propuesta resulta más factible al tener en cuenta la macrorregión, junto con la presencia de hitos con valoración astronómica en el cerro Aconcagua y su posible intiwatana (Doura 2021), además de la concentración de sitios de connotación ritual en la vertiente occidental de los Andes Meridionales (Uribe & Sánchez 2016). Desde dicha perspectiva, el vínculo de estas prácticas con los sistemas de creencias de las poblaciones huarpes, muestran coincidencias y fortalecen la hipótesis sobre la centralidad ceremonial implantada en el sur del Collasuyu.

Tal como el paisaje, la materialidad de la capacocha de qqcr está impregnada de significados. Abundan los relatos documentales que dan cuenta de la valoración que los diferentes productos ofrendados tenían en el momento de la ceremonia y los hallazgos arqueológicos han tenido su correlato interpretativo luego de pormenorizadas descripciones analíticas (Duviols 1976; Horta 2008, 2024; Fernández 2015; Cereceda 2020; entre otros).

Considerando las características de las unidades excavadas, postulamos que el evento ceremonial se habría realizado en un solo acto. Hipotéticamente, representaría una síntesis de los criterios particionales del Tawantinsuyu, con una bipartición entre arriba y abajo y entre este y oeste, dada la orientación de los caminos del Qhapaq Ñan en este sector (fig. 4). Además, coincide con la línea imaginaria este-oeste que une el cerro Santa Elena, qqcr y el bloque rocoso en el sitio. Sobre tal matriz, los objetos depositados evidencian el poder centrífugo de la misma, al conformarse por materiales de diferente origen (animal, vegetal y mineral) y procedentes de distintos puntos del Tawantinsuyu (textiles, Spondylus y metales), distribuidos luego desde el Cusco (Duviols 1976). Cuando analizamos la disposición de los elementos en la ofrenda, tres capas superpuestas de mullu, las de arriba sin contenido y las dos inferiores de dos en dos, con bultos homólogos en su composición, podría plantearse que se ordenan bajo principios de cuatripartición, tripartición y bipartición, en consonancia con los de las mitades de la nobleza incaica Hanan y Hurin.

La ausencia de restos humanos en qqcr indicaría que es un sacrificio sustitutivo, entre cuyas ofrendas predominan las estatuillas, especialmente las antropomorfas femeninas, elaboradas con técnica de fundición y vaciado, de coloración cobriza. Estas características, acompañadas por la abundancia del Spondylus (en valvas completas y fragmentadas, junto a una figurilla), además de un ingente conjunto de topus con diversidad de cabezales, nos permiten sugerir un perfil femenino para este contexto ceremonial.

A pesar del impacto que supuso en el sitio el aumento del tránsito a partir de tiempos coloniales y modernos, no se ha dado cuenta del hallazgo de cuerpos humanos. Las condiciones de sedimentación del yacimiento, como indicamos, presentan procesos erosivos naturales sobre las rocas, por lo cual, si hubiere enterratorios humanos estos deberían localizarse en las laderas de los cerros del lugar o posiblemente en otros sectores de este sitio aún no explorados sistemáticamente.

La qhapac ucha del sitio de Cristo Redentor es un nuevo punto de relevancia en la interpretación de la sacralización de este paisaje “[…] considerado como una de las últimas conquistas y la expansión más meridional del imperio” (Uribe & Sánchez 2016: 557). No se debe descartar la posibilidad de que se haya producido en el contexto final del control territorial del Collasuyu, cuando el Cusco ya se encontraba dominado por los conquistadores y el territorio había comenzado su proceso de desintegración, con resistencias mediante, pero desarticulado. Esta hipótesis se plantea sobre la base de la tipología de las estatuillas según su manufactura y materias primas. Al respecto, Paz Núñez-Regueiro y colaboradores (2017) ya han considerado la presencia de figurillas de estilo Inca, pero de elaboración colonial. Los resultados que se obtengan del análisis composicional de los metales de estas piezas, como topus, láminas y canipus, además de la realización de dataciones arqueométricas, permitirán corroborar esta interpretación. La determinación cronológica será clave para complementar las explicaciones que puedan realizarse de un acontecimiento que demuestra haber tenido un rol clave en la práctica ancestral de sacralización del paisaje en este lugar de los Andes.

La ubicación de qqcr, además de su cercanía con el cerro Aconcagua, el apu más alto en esta parte de la cordillera, refuerza la propuesta general de culto a los cerros y de la presencia de un entorno particularmente sagrado en el extremo meridional de Tawantinsuyu (Uribe & Sánchez 2016). Esto, sumado a la existencia de dos vías de tránsito, indicaría que tendría un rol ceremonial equivalente a los caminos dobles incas, como el de Pampa del Ajencal (Famatina, La Rioja, Argentina) (Martin 2015). En ese caso, conceptos inherentes a la dualidad caminera y su vínculo con adoratorios desempeñarían un cometido importante en los peregrinajes (Hyslop 1992; Martin 2015). Como consecuencia, proponemos que qqcr podría haber ejercido una función clave en la medida que controlaba un punto estratégico del paso cordillerano, logrando trasladar un mensaje de paisaje unificado en y desde las cumbres apus hacia ambas vertientes andinas.

Las características del lugar, el contexto de la ofrenda y lo analizado en los documentos coloniales sobre el significado de las montañas para las poblaciones huarpes, permiten plantear que la capacocha pudo operar localmente como un agente activo que garantizaba la dominación inca y, consecuentemente, refería a una relación con las comunidades, establecidas entre tensiones y negociaciones. En este contexto, el culto a las montañas por parte de los pueblos indígenas, si existió antes de la llegada de los incas, debió favorecer la permeabilidad de prácticas como estas, tanto para su incorporación en tiempos imperiales como en su permanencia posterior a la caída del Cusco.

Desde 2017, el pueblo huarpe viene reclamando una mesa de diálogo para llevar adelante un proceso de retorno del cuerpo momificado hallado en el cerro Aconcagua (Schobinger 2001), en el marco de la Ley Nacional 25.517 (Herrera & Jofré 2018). Dicha comunidad ha solicitado conformar una comisión intercultural e interdisciplinaria que defina y avance en esta solicitud, dada su importancia en la cosmovisión de los pueblos originarios del Tawantinsuyu. En este proceso participamos desde la Dirección de Patrimonio y Museos, estableciendo acuerdos de restitución con garantías de conservación. Considerando esta situación, el trabajo arqueológico en qqcr se realizó con autorización de las comunidades indígenas y se elaboró un convenio de partes por medio del cual, y bajo el principio acordado, se harán la investigación y la devolución de los materiales culturales. Este proceso sigue en marcha.

CONCLUSIONES

El hallazgo de qqcr comprende el primer sacrifico sustitutivo reportado hasta ahora en el norte de Mendoza. Se ubica en un punto estratégico del camino inca que une ambas vertientes cordilleranas en el sector de Cumbre Aplanada. De acuerdo con el trazado del Qhapaq Ñan, el sitio sería un punto referente y significativo desde donde se controlan ambas laderas montañosas, al oeste y este de los Andes. Actualmente, el lugar se encuentra fuertemente impactado por grandes obras militares de frontera, esculturas (cruz de cemento, monumento Cristo Redentor) y, sobre todo, viales, ya que la ofrenda se halló en el borde del camino actual y en los límites del estacionamiento vehicular. El tránsito masivo en esta localidad ocurre en los meses de verano, por su interés turístico, valor paisajístico y patrimonial. Entendemos que estos factores habrían actuado en desmedro de la conservación de cuerpos humanos, si hubieran sido hipotéticamente ofrendados allí.

El sitio posee gran potencial para el análisis del ceremonialismo en este territorio de los Andes. La capacocha del sitio de Cristo Redentor se inserta en un paisaje que incluye el paso cordillerano y elementos simbólicos, tales como el posible ushnu y el cerro Santa Elena, una probable huaca cuyo perfil semeja una cabeza humana. Su ubicación, que consideramos estratégica, indica que los mecanismos de control incaico estaban en marcha y la existencia de una doble vía de paso podría tener un rol ritual, tal como se ha descrito para el centro oeste argentino. A su vez, la precisión temporal de esta ofrenda, desde análisis composicionales y dataciones, permitirá discutir procesos de cambio en estos rituales y su relación con las montañas, tanto para las poblaciones locales como para las movilizadas durante la expansión, consolidación y caída del Tawantinsuyu, incluyendo las resignificaciones que pudieron haber existido en contextos del avance colonial español (Nielsen et al. 2016).

El descubrimiento y rescate de qqcr tiene impacto en las reclamaciones de las comunidades originarias locales, las que están acompañadas de nuevas formas de culto que expresan la vigencia y relectura continua de los contextos que dieron origen a tales prácticas. Desde dicha perspectiva, el aporte de esta y futuras investigaciones acerca de la dominación y las ceremonias incas en los Andes centrales de Argentina y Chile, resultarán claves para comprender el ritual de la qhapac ucha durante los últimos 500 años.

Agradecimientos Al segundo comandante Juan Gallardo, jefe del grupo especializado en Alta Montaña del Escuadrón 27 Uspallata (Punta de Vacas) y al sargento Hugo Moreno. Al andinista Fernando de Rosas (hijo), por el apoyo dado en diciembre para llegar al sitio y realizar el rescate. A Walter Simo Botta por dar correcto aviso de su hallazgo.

Abal, C. 2001. Descripción y estudio del material textil. En El santuario del cerro Aconcagua, J. Schobinger, comp., pp. 191-244. Mendoza: Editorial Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cuyo.

Alcina, J. 1965. Manual de arqueología americana. Madrid: Aguilar.

Bachraty, D. 2024. Discusiones acerca de una capacocha a partir de la revisión de crónicas del siglo xvi y xvii. Un rito sacrificial inca con ¿heterogeneidades o singularidades? Diálogo Andino 73: 15-30.

Bárcena, J. 2001. Estudios sobre el santuario incaico del cerro Aconcagua. En El santuario del cerro Aconcagua, J. Schobi

Beorchia, A. 1985. El enigma de los santuarios indígenas de alta montaña. Revista del ciadam 5: 410.