Adornos personales de alfarería entre los grupos humanos prehispánicos del Nordeste de Argentina

Ceramic Personal Adornments among Pre-Hispanic Human Groups of Northeastern Argentina

Este artículo desarrolla una primera aproximación al estudio de los adornos de cerámica procedentes de contextos arqueológicos Goya-Malabrigo de la cuenca del Paraná, en el Nordeste de Argentina. Para ello, se seleccionaron 24 piezas recuperadas en seis sitios de grupos cazadores recolectores complejos, con cronologías que oscilan entre 1014-1160 a 1411-1514 años cal dc. Se registran distintas categorías de adornos corporales como colgantes, cuentas y orejeras, considerando sus características morfométricas, estilísticas y contextuales, con el fin de explorar aspectos relacionados con su variabilidad formal y funcionalidad. Los objetos analizados muestran atributos de tamaño y de diseño recurrentes que podrían indicar comportamientos estilísticos específicos. La presencia de esta clase de artefactos en el registro arqueológico del área de estudio, junto con la repetición de ciertos patrones en sus estilos, sugiere que estos elementos pudieron haber sido utilizados para marcar diferencias inter e intragrupales, en consonancia con el desarrollo de procesos de complejidad en estas sociedades. Este trabajo se inserta, por consiguiente, en el debate general sobre los distintos roles que desempeñan estos artefactos como medios no discursivos de intercambio de información.

Palabras clave: ornamentos corporales, alfarería, Goya-Malabrigo, cazadores recolectores, Holoceno Tardío.

INTRODUCCIÓN

Los ornamentos corporales caracterizan la apariencia de los individuos, ya que son objetos destinados a ser portados sobre el cuerpo o vestimenta (Renfrew & Bahn 1993). Su presencia se relaciona con un proceso de progresiva complejidad en el desarrollo cognitivo y el pensamiento simbólico del ser humano. Es por esto que dicha clase de artefactos ha comenzado a adquirir especial relevancia dentro de los debates y discusiones mundiales en torno a los orígenes del arte, el comportamiento simbólico y la cognición moderna (Moro & Nowell 2015). Existe acuerdo en sostener que la elaboración de adornos trasciende una finalidad puramente ornamental y que, especialmente en sociedades de pequeña escala, pudieron ser empleados, por ejemplo, como marcadores etarios, de género, estatus e identidad grupal, o bien cumplir una función ritual (White 1995; Vanhaeren & d’Errico 2002; Álvarez 2006; Maicas 2006-2008). Especialmente a partir de la década de 1990, las investigaciones sobre estos objetos se han diversificado notablemente, subrayándose sus múltiples roles simbólicos, culturales y sociales (Moro & Nowell 2015).

En este trabajo se considera que la elaboración de adornos forma parte de los comportamientos estilísticos de los grupos humanos, destinados a transmitir información personal o social (Wiessner 1983), y que estos objetos pueden incluirse particularmente dentro de la categoría de arte portátil. Desde distintas perspectivas, diversos autores han remarcado la función comunicacional que tienen las expresiones artísticas en las sociedades no occidentales, es decir, como medio no discursivo para el intercambio de información intra e intergrupal (p.e., Hodder 1982; Layton 1991; Barton et al. 1994; Morphy 1994). Además de constituir un modo no verbal de comunicación, los adornos personales, en tanto arte, producirían también efectos estéticos sobre los individuos. Esto significa que podrían entenderse como una cultura material con la capacidad de generar impacto visual y estimular los sentidos del observador (Hodder 1982; Morphy 1994). Tales objetos tendrían, entonces, un importante componente visual. Serían producidos fundamentalmente para ser vistos, implicando por consiguiente un proceso de interacción entre quienes los portan y quienes los observan (Fiore 2006, 2011).

En los últimos años ha comenzado a evidenciarse en la arqueología argentina un aumento de las investigaciones destinadas a explorar específicamente esta clase de objetos del registro arqueológico, en regiones como Patagonia, Noroeste, Sierras Centrales y Pampa (p.e., Cassiodoro 2005; López & Escola 2007; Fernández 2009; Ciarlo et al. 2010; Berón 2012; Della & Ibáñez 2012; Leonardt 2014; Gianfrancisco 2017; Boretto et al. 2018; Gordillo 2021; Fabra et al. 2023). Igualmente, se destacan aportes a partir del estudio de la ornamentación corporal documentada en la iconografía cerámica (Nastri 2008; Nastri et al. 2009), así como a través de registros fotográficos etnográficos (Fiore 2006; Butto & Fiore 2017). En lo que respecta al Nordeste de Argentina, y específicamente en la cuenca del Paraná, los trabajos se han enfocado en el análisis de aquellos adornos recuperados en sitios prehispánicos ubicados en el extremo meridional de la cuenca del Paraná Inferior. Yacimientos que son el resultado de ocupaciones de grupos indígenas guaraníes y de cazadores recolectores complejos correspondientes a otras unidades arqueológicas (Buc et al. 2014, 2019; Acosta et al. 2015a, 2015b; Bonomo et al. 2017). Por tanto, la investigación de los atavíos corporales hallados en sitios arqueológicos Goya-Malabrigo del Paraná Medio constituye actualmente una temática muy poco abordada.

La arqueología prehispánica del Nordeste de Argentina dispone de un registro acotado de adornos corporales, que son aquellos elaborados en materias primas duraderas ‒hueso, diente, metal, valva de molusco, lítico y cerámica‒ que permitieron su conservación en un ecosistema subtropical caracterizado por condiciones de alta humedad (Burkart et al. 1999). Como consecuencia, no hay documentadas piezas en materiales perecederos, como son, por ejemplo, los tocados de plumas sugeridos en las representaciones antropomorfas de cerámica de la región (Ceruti 2018).

El presente artículo propone un primer acercamiento a los ornamentos personales de cerámica de las ocupaciones de cazadores recolectores Goya-Malabrigo, considerando aspectos relacionados con su variabilidad morfométrica y estilística, y evaluando sus contextos de hallazgo. Como se detallará en el apartado siguiente, estos grupos humanos desarrollaron una amplia producción de artefactos alfareros utilizados mayormente para el procesamiento, almacenamiento y la cocción de los alimentos. Uno de los aspectos menos conocidos e investigados, por tanto, es el empleo de la cerámica como materia prima para la elaboración de adornos corporales. Se pretende, por consiguiente, generar avan-ces sobre el estudio de esta clase particular de piezas del registro arqueológico que carecen de una función estrictamente utilitaria relacionada con la subsistencia de los grupos, y que han recibido históricamente una atención marginal por parte de la arqueología regional. A fin de ampliar la visión sobre los ornatos corporales en estas sociedades y el rol desempeñado, se incorpora en la discusión la bibliografía publicada sobre piezas similares de diferentes materias primas, halladas igualmente en contextos Goya-Malabrigo de la región Nordeste de Argentina.

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

Los sitios Goya-Malabrigo se localizan sobre las costas de la cuenca del Paraná Medio y en ciertos sectores del Paraná Inferior y del río Uruguay, en asociación con un ecosistema de bosques en galería (Burkart et al. 1999). Se caracterizan por presentar campamentos base de alta estabilidad residencial, establecidos por grupos cazadores recolectores que basaron su subsistencia en los recursos ofrecidos por el ecosistema fluvial. Su dieta comprendía una considerable ingesta de peces y de mamíferos semiacuáticos, así como de algunos cérvidos, complementada con un consumo reducido de vegetales (p.e., Ceruti 2003; Ceruti & González 2007; Mucciolo & Pérez 2015; Loponte & Acosta 2016; Ottalagano & Loponte 2017; Bonomo et al. 2019). Cronológicamente se ubican desde 2050 ± 60 años ap (Echegoy 1994) hasta el período de contacto europeo. Sin embargo, es especialmente a partir del último milenio antes del presente cuando se advierte un incremento a nivel regional de sitios con ocupaciones Goya-Malabrigo (Ceruti 2000).

La elaboración de alfarería por parte de estas comunidades fue muy importante. Se manufacturaron diversos recipientes con decoración o sin ella ‒como platos, cuencos, escudillas y ollas‒ que fueron utiliza-dos para procesar, cocinar, almacenar y servir los alimentos (p.e., Badano 1940; Serrano 1946; Ceruti 2003; Colobig et al. 2016; Ottalagano 2019). Sin embargo, lo que destaca particularmente en dichos conjuntos cerámicos es la presencia de modelados de animales y en menor medida de humanos en dos y tres dimensiones que formaron parte de algunas de estas vasijas como apéndices figurativos. Tales representaciones se asocian a piezas con diversas morfologías que habrían participado de actividades domésticas y rituales, siendo especialmente frecuentes en las denominadas “campanas” (Gaspary 1950), tanto de tamaño normal como en miniatura. Estos artefactos, muy comunes en los sitios Goya-Malabrigo, presentan paredes exageradamente gruesas, con formas por lo general cónicas con un orificio en su base y otro en la parte superior. Probablemente habrían tenido un uso mortuorio, al igual que las miniaturas de diversos recipientes (Loponte et al. 2019; Ottalagano 2020).

El arte figurativo Goya-Malabrigo solo se encuentra en los objetos cerámicos. El diseño de motivos zoomorfos y antropomorfos está ausente en artefactos líticos y óseos, además de no haber arte rupestre en la región. Los animales mayormente presentes son aves, entre ellas psitaciformes y falconiformes, pero también se reconocen algunos reptiles y mamíferos, principalmente felinos y carpinchos, todas especies que tuvieron una participación limitada o nula en la subsistencia de estas poblaciones (Serrano 1923; Badano 1946; Gaspary 1950; Serrano 1961; Caggiano 1984; González 1977; Ottalagano 2021a). La elaboración de este arte fue interpretada como parte de comportamientos estilísticos emblemáticos destinados a transmitir mensajes precisos sobre la identidad colectiva en un contexto de tensión entre grupos étnicos diferentes (Ottalagano 2013). Estas sociedades de pequeña escala habrían desarrollado adaptaciones de tipo complejo (Price & Brown 1985), que incluyeron la intensificación en la explotación de los recursos, la reducción de la movilidad, la defensa activa del territorio, las interacciones sociales de competencia e intercambio y el surgimiento de jerarquías sociales (Loponte & Acosta 2016; Ceruti 2018; Bonomo et al. 2019).

En este marco, la señalización de una identidad grupal a través de patrones estilísticos distintivos habría sido una conducta conveniente en circunstancias de estrés económico y social, donde se hace necesario marcar límites que permitan excluir a otras poblaciones del acceso a recursos clave y/o establecer relaciones de alianza en situaciones de conflicto (Ottalagano 2013). Recientemente, también se discutió el rol de ciertas figuras ornitomorfas como representaciones totémicas (Ottalagano 2023), especialmente aquellas de loros y aves rapaces. La particular distribución espacial y latitudinal que despliega regionalmente la iconografía de ambas clases de aves, podría estar ligada a oposiciones totémicas al interior de un grupo cultural extenso, destinadas a promover la cohesión y la integración social.

MATERIALES Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

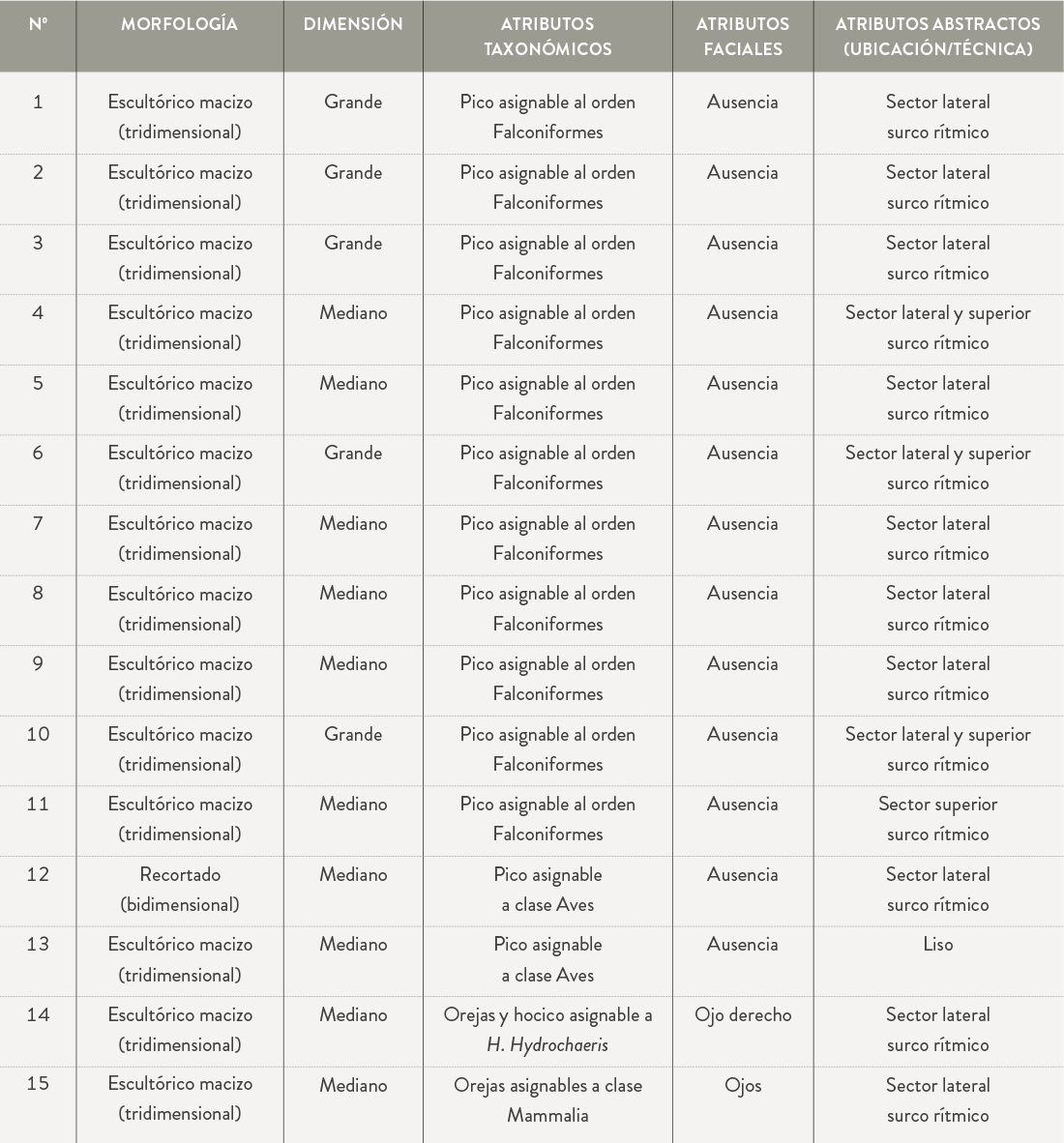

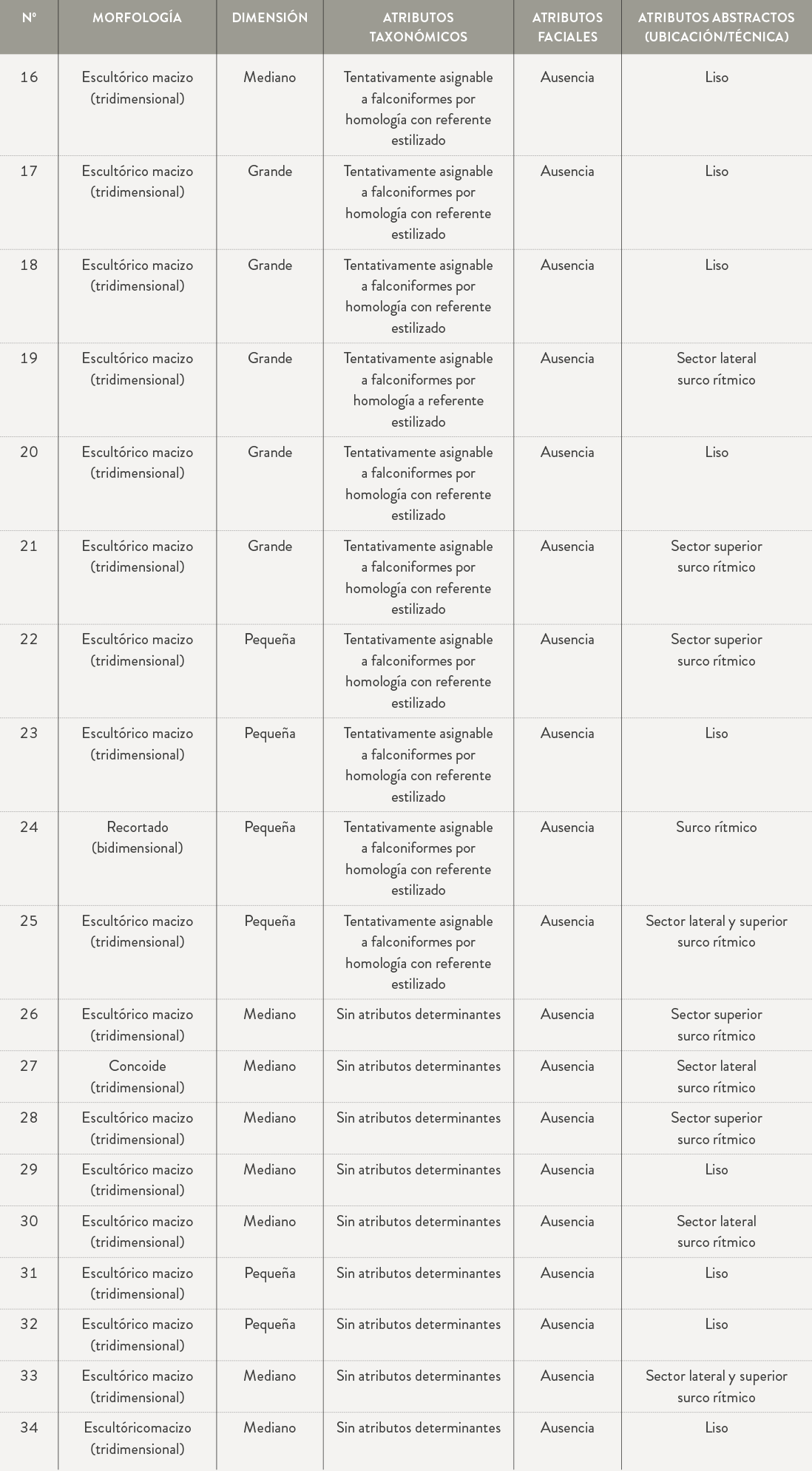

Se analizan 15 objetos confeccionados en cerámica, provenientes de seis sitios arqueológicos multifuncionales con ocupaciones Goya-Malabrigo del Nordeste de Argentina. La mayoría presenta un carácter inédito o bien posee datos parcialmente publicados (tabla 1). Se incorpora, además, la información bibliográfica disponible sobre nueve piezas más, igualmente de alfarería, recuperadas en los mismos lugares (tabla 2), totalizando 24 adornos corporales que se abordan en este trabajo.

Los sitios se ubican en distintos sectores de la cuenca media e inferior del río Paraná (fig. 1). Presentan cronologías acordes con un período prehispánico (1014-1160 a 1411-1514 años cal dc), como se detalla a continuación: Cerro Grande de la isla Los Marinos (cgilm) entre 460 ± 50 y 660 ± 70 años ap (Kozameh & Brunás 2013); Arroyo Arenal 1 (aa1) con dos fechados de 488 ± 24 y 625 ± 46 años ap (Ottalagano 2016); Arroyo Las Mulas 1 (alm1) dispone de cuatro dataciones que oscilan entre los 619 ± 24 y 950 ± 120 años ap (Ceruti 2003; Ottalagano 2021b); y Las Tejas (lt), con 1014 ± 45 años ap (Sartori 2015). Los sitios Piedras Blancas (pb) y Ángel Gallardo 1 (ag1) no poseen dataciones radiocarbónicas.

Las piezas 1 a 5 forman parte de la colección Fernando Gaspary (1950) y son producto de excavaciones no sistemáticas realizadas a mediados del siglo xx, hoy depositadas en el Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc de la ciudad de Rosario, Argentina. Los restantes se encuentran en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano de la ciudad de Paraná, del mismo país. Particularmente, los ejemplares 6 al 10 y el 13 fueron recuperados en excavaciones metódicas efectuadas por Carlos Ceruti (1980) entre las décadas de 1980 y 1990. El objeto número 11 fue excavado por Flavia Ottalagano (2016), en tanto que el 12 fue registrado por Antonio Serrano (1922) y Luis Cuaranta en 1922. Finalmente, los artefactos 14 y 15 provienen de las recolecciones superficiales efectuadas en la década de 1970 por Ceruti y colaboradores (1978).

Para la realización del análisis se hizo un relevamiento fotográfico de las piezas desde distintos ángulos. Se consignaron diversas variables, tales como forma, modo de sujeción (por perforación o mediante muesca) y tamaño (altura y ancho máximos). En el caso de aquellas de morfología circular o subcircular (números 8, 10, 12, 13, 14 y 15), el largo y ancho medido se correspondió, respectivamente, con el diámetro y espesor máximos. Para los ejemplares perforados, se consideró tanto la ubicación de su orificio (centrado o desplazado del centro) como la cantidad.

Las clases de adornos se identificaron a partir de la interrelación entre los datos del modo de sujeción y la ubicación de sus perforaciones. Así, los colgantes pueden definirse como aquellos ornatos personales que tienen la capacidad de estar suspendidos mediante algún medio de sujeción. En general, se caracterizan por ser empleados de manera individual, y frecuentemente presentan uno o varios agujeros desplazados del centro de la pieza, es decir, sobre alguno de sus extremos. Por el contrario, las cuentas suelen tener un solo orificio central, que les permitiría utilizarse de forma agrupada, una contigua a la otra (Suárez 2002; Taborin 2004; Leonardt 2014). Algunos autores diferencian entre pendientes y colgantes en base a las formas de uso registradas en contextos mortuorios. Consideran a los primeros como objetos que penden de las orejas y a los segundos como elementos portados sobre el cuello o pecho (Della & Ibáñez 2012). En otros casos, ambos son definidos de igual modo, en tanto elementos que pueden ser colgados/amarrados al cuerpo o bien cocidos en la vestimenta (Fiore 2012). En este trabajo se optó por emplear el término colgante en su sentido amplio, sin referirnos a una forma específica de uso.

Figura 1. Sitios considerados en este trabajo: a) Arroyo Las Mulas 1; b) Arroyo Arenal 1; c) Piedras Blancas; d) Ángel Gallardo 1; e) Las Tejas; f) Cerro Grande de la isla de Los Marinos. Figure 1. Sites considered in this study: a) Arroyo Las Mulas 1; b) Arroyo Arenal 1; c) Piedras Blancas; d) Ángel Gallardo 1; e) Las Tejas; f) Cerro Grande de la isla de Los Marinos.

Asimismo, se consignó la decoración de las piezas, ya sea por pintura, incisión o modelado. En el caso de aquellos ejemplares con características zoomorfas, se intentó determinar el taxón del animal. Para ello se siguieron los criterios expresados por Ottalagano (2021a) para la identificación de los distintos grupos faunísticos de representación habitual en el registro cerámico regional. Por último, se buscó evaluar los contextos de su hallazgo en base a la información de campo y a los datos publicados.

RESULTADOS

Se identificaron tres categorías de adornos corporales de cerámica: colgantes (N=9), cuentas (N=9) y extensores de lóbulos de orejas u orejeras (N=6) (tablas 1 y 2). Los primeros representan el 37,5% y proceden de los sitios cgilm y alm1. Sus morfologías y dimensiones son variadas, encontrándose formas bicónicas (fig. 2a), cónicas (fig. 2b), cilíndricas (fig. 2c), subcirculares (fig. 2d), fusiformes (fig. 2e), en cruz (Serrano 1946: 100) y zoomorfas (fig. 3). Dentro de estas últimas, destaca la representación de un quelonio a cuerpo completo recuperado en el sitio alm1 (fig. 3a). La cabeza del animal, que está ausente por fragmentación, se habría hallado en el extremo opuesto de la perforación. Para el mismo sitio, Ceruti (1980) registra también un ejemplar en forma de ave (tabla 2). La figura 3b muestra uno de estos objetos proveniente del sitio cgilm, el que se trataría de una representación estilizada de mamífero debido a la presencia de orejas. En trabajos previos se argumentó que tentativamente podría ser un felino, pues posee un hocico romo (Ottalagano et al. 2023). El artefacto de la figura 2a se asemeja a aquellos denominados campana, debido a su morfología cónica y al pequeño orificio ciego en su base.

Figura 2. Colgantes de cerámica: a) y b) sitio cgilm, colección Gaspary; c), d) y e) sitio alm1, colección Ceruti (todas las fotografías son de los autores, excepto cuando se indica; c y e, fotografías de Daniel Loponte). Figure 2. Ceramic pendants: a) and b) site cgilm, Gaspary collection; c), d) and e) site alm1, Ceruti collection (all the photos are by the authors, except where indicated; c and e, photos by Daniel Loponte).

Los colgantes cerámicos son generalmente de tamaño pequeño a mediano, con longitudes máximas entre 2,9 cm y 6,6 cm (tabla 1). El modo de sujeción es mayoritariamente a través de una única perforación (N=7), a excepción de la pieza número 9, que para este fin presenta una muesca central (fig. 2e). Asimismo, en el sitio alm1, Serrano (1946: 100) recuperó un adorno que poseía un orificio en el extremo y otro que lo atravesaba en toda su longitud (tabla 2).

Tabla 1. Caracterización de los adornos cerámicos considerados en este estudio. Table 1. Characterization of the ceramic ornaments considered in this study.

Figura 3. Colgantes zoomorfos: a) sitio alm1, colección Ceruti; b) sitio cgilm, colección Gaspary (Ottalagano et al. 2023: fig. 5). Figure 3. Zoomorphic pendants: a) site alm1, Ceruti collection; b) site cgilm, Gaspary collection (Ottalagano et al. 2023: fig. 5).

La decoración abstracta mediante técnicas incisas, habitualmente surco rítmico, es frecuente entre los colgantes de alfarería (figs. 2a, c-e y 3a). Rastros de pintura roja solamente se advierten en el ejemplar 8, que además destaca por haberse elaborado sobre la base de un fragmento de vasija con orificio de suspensión. Como se observa en la figura 2d, la fractura expuesta del tiesto fue intencionalmente desgastada hasta otorgarle un aspecto aproximadamente circular. Este es el único de todo el conjunto cuyo diseño no fue planificado desde su manufactura, sino que reutilizando otro artefacto.

Tabla 2. Colección de adornos cerámicos obtenidos de fuentes bibliográficas. Table 2. Collection of ceramic ornaments derived from bibliographic sources.

En la muestra existen también nueve ornamentos con perforación central que podrían ser catalogados como cuentas, y que constituyen el 37,5%, presentes en los sitios aa1, alm1 y cgilm (tablas 1 y 2). Las cuentas analizadas poseen diámetros que van entre 3,3 cm a los 5,2 cm, dimensiones algo mayores que las consideradas habitualmente para esta categoría de objeto (Taborin 2004; Leonardt 2014). Dado su tamaño, además de ser usadas en grupo como parte de un collar, podrían haberse empleado de manera individual. A diferencia de los colgantes, la morfología de las cuentas cerámicas muestra menor variabilidad (fig. 4). De hecho, parecen evidenciar formas más estandarizadas, comúnmente bicónicas (N=7) y, en menor proporción, esféricas (N=1) y ovales (N=1). Se reconoce decoración mediante técnicas incisas en cinco de las nueve piezas (tablas 1 y 2). Por consiguiente, predominan aquellas bicónicas lisas (N=4) y bicónicas con decoración abstracta incisa (N=3), las que son muy similares al colgante bicónico de la figura 2a.

Figura 4. Cuentas bicónicas: a) sitio aa1 (Ottalagano 2016: 170); b) y c) sitio cgilm, colección Gaspary; d) y e) objetos bicónicos no perforados procedentes de ambos sitios. Figure 4. Biconical beads: a) site aa1 (Ottalagano 2016: 170); b) and c) site cgilm, Gaspary collection; d) and e) non-perforated biconical objects from both sites.

Por último, se distinguen seis objetos circulares asignables a extensores de lóbulos de orejas, correspondientes al 25% y provenientes de los sitios lt, alm1, pb y ag1 (tablas 1 y 2). Las piezas 10, 12 y 14 presentan una depresión también circular en el centro de uno de sus lados (fig. 5a-b y d), semejante a la orejera publicada por Julieta Sartori (2015) para el sitio lt. Sus diámetros promedian 4,2 cm, el doble del artefacto número 13 que es completamente plano y sin perforación (fig. 5c). La pieza 15 se distingue por ser un disco ligeramente troncocónico con ambos lados decorados mediante tres hileras concéntricas de puntos y uno grande central (fig. 5e) (Ceruti et al. 1978). Teniendo en cuenta los diámetros máximos de estos ejemplares circulares, es posible plantear al menos tres tamaños de orificios lobulares para los cuales habrían estado diseñados: inferiores a 2 cm (N=1), entre 3,2 cm y 3,5 cm (N=2), y entre 4 cm y 4,4 cm (N=3). Contamos con dos casos de apéndices antropomorfos de cerámica con adornos faciales que proceden de cgilm (fig. 5f) y alm1 (fig. 5g), en el que se observan orificios en el área donde se sitúan las orejas de las figuras, posiblemente atribuibles a la presencia de dichos extensores.

Figura 5. Orejeras: a) sitio alm1, colección Ceruti; b) sitio lt, colección Serrano; c) sitio pb, colección Ceruti; d) y e) sitio agi, colección Ceruti. Representaciones con adornos faciales: f) sitio cgilm; g) sitio alm1 (Serrano 1946: fig. 90) (a-c, fotografías de Daniel Loponte). Figure 5. Earspools: a) site alm1, Ceruti collection; b) site lt, Serrano collection; c) site pb, Ceruti collection; d) and e) site agi, Ceruti collection. Representation with facial ornaments: f) site cgilm; g) site alm1 (Serrano 1946: fig. 90) (a-c, photos by Daniel Loponte).

Contextos de hallazgo

Ninguno de los adornos cerámicos considerados pudo ser adjudicado con precisión a un contexto funerario. Por el contrario, los datos relevados durante las excavaciones sistemáticas parecen indicar que se recuperaron junto con objetos de carácter doméstico (p.e., fragmentos de vasijas lisas o decoradas), tal como ocurre con los ejemplares de aa1 y alm1 (Ceruti 1980; Ottalagano 2016). Debe aclararse, sin embargo, que particularmente en alm1, de donde procede la mayoría de las piezas estudiadas, sus contextos de hallazgo no son totalmente claros debido a procesos de formación y transformación del registro arqueológico (Ceruti 1991). Este asentamiento constituye un ejemplo, común en la arqueología regional, donde el espacio mortuorio no está disociado del doméstico. Además, la frecuencia de entierros humanos es especialmente alta, con incluso tres sepulturas por m³ excavado. Esto implica posibles superposiciones, con el consiguiente impacto sobre las inhumaciones previas. Por otro lado, las acciones de remoción de entierros primarios y su reentierro posterior en estructuras secundarias, generarían también alteraciones en las estructuras previas removidas, así como en las sepulturas circundantes. Entonces, la intensidad del uso del espacio mortuorio en alm1 habría traído aparejado, la posible migración de materiales, lo que hace difícil determinar con certeza aquellas piezas que se dispusieron intencionalmente junto a los cuerpos. Por ello, cabe la posibilidad de que algunos de los ejemplares hayan sido depositados como acompañamiento funerario de alguna tumba alterada por procesos antrópicos pasados o recientes. El problema de su disposición como ajuar en contextos Goya-Malabrigo será retomado más adelante.

Es necesario tener en cuenta, además, que una parte importante de los objetos estudiados no proviene de excavaciones estratigráficas, sino de recolecciones o hallazgos durante excavaciones no sistemáticas desarrolladas en la primera mitad del siglo xx. Tal es el caso de las piezas recuperadas por Serrano (1923, 1946) en los sitios lt y alm1, así como por Gaspary (1950) en cgilm (tablas 1 y 2). Estos tempranos trabajos de campo no solamente carecen de información sobre el posicionamiento de los materiales en estratigrafía, sino que tampoco mencionan datos relativos a su contexto. Los ornamentos encontrados en el sitio ag1, en tanto, proceden también de recolecciones superficiales.

DISCUSIÓN

Los grupos Goya-Malabrigo de la cuenca media e inferior del Paraná emplearon distintas materias primas duraderas para la confección de adornos corporales, como valvas de molusco, huesos, piezas dentales, líticos, metales, resinas y cerámicas. Los moluscos de agua dulce se utilizaron para la confección de pequeñas cuentas discoidales de collar, muy frecuentes en estos contextos (Ceruti 2003, 2018; Ceruti & González 2007; Loponte & Acosta 2016; Bonomo et al. 2019; Ottalagano 2021b).

Aunque huesos y dientes son menos habituales, se conoce un colgante óseo fusiforme con decoración incisa, manufacturado sobre un hueso largo de mamífero mediano a grande del sitio aa1 (Ottalagano 2016). Sobre piezas dentales, en tanto, se han reportado ejemplares de un canino de Panthera onca con perforación (Serrano 1946), otro de un canino de felino de gran tamaño (posiblemente de la misma especie) con una muesca de sujeción (Schmitz et al. 1972) y un diente perforado que podría ser de Caiman yacare (Ceruti 1989), provenientes de los sitios alm1, Paraná Mini 1 (pm1) y La Palmera 2 (lp2), respectivamente.

Las materias primas líticas fueron escasamente utilizadas para la confección de artefactos en general, y de adornos en particular. Serrano (1946), por ejemplo, documenta una posible cuenta cilíndrica de arenisca en alm1. Para este mismo sitio, señala el hallazgo de un objeto alargado y cilíndrico elaborado en resina que atribuye a un adorno nasal perforante de tabique. Ceruti (1980) menciona dos piezas similares en alm1 y en lp2. Para el metal, un material alóctono, existe un único registro, correspondiente a un colgante rectangular de cobre con dos perforaciones desplazadas del centro (Ceruti 2018).

Asimismo, adornos de cerámica han sido mencionados por diversos autores para otros sitios de la zona. Tal es el caso de Pedro Schmitz y colaboradores (1972), quienes documentan el hallazgo de cuatro colgantes de morfologías fusiformes, uno de ellos pintado de rojo, en el sitio pm1. Alberto Rex González (1947), por su parte, informa de un colgante troncocónico con decoración abstracta incisa para el Paraná Pavón, mientras que Joaquín Frenguelli y Francisco de Aparicio (1923) publican un colgante bicónico, perforado en un extremo y con una serie de incisiones circulares concéntricas, hallado en la cuenca del río Malabrigo. Cuentas bicónicas semejantes a las de nuestro estudio han sido reportadas por Mariano Bonomo y colaboradores (2019) en el sitio Los Tres Cerros. Por lo demás, orejeras del mismo tipo a las aquí expuestas son descritas por Gaspary (1954) entre los materiales procedentes de la cuenca del río Saladillo, en la provincia de Santa Fe (Ceruti et al. 1978), así como por Fabián Letieri y su equipo (2009) en el sitio Santa Fe La Vieja.

La cerámica constituye, entonces, uno de los materiales más utilizados para la elaboración de adornos en contextos Goya-Malabrigo. Considerando el total de ejemplares de un sitio extensamente excavado, como alm1, junto a la información publicada y los datos de campo, la proporción de piezas alfareras corresponde al 27,1% (N=13), mientras que las confeccionadas sobre concha es de 64,5% (N=31), porcentajes bastante más elevados que los del resto de materias primas del asentamiento: piezas dentales (2,1%, N=1), resina (4,2%, N=3) y lítico (2,1%, N=1) (Serrano 1946; Ceruti 1980; Ottalagano 2021b).

La abundancia de estos objetos cerámicos en Goya-Malabrigo difiere de lo que ocurre en otros sitios del humedal del Paraná Inferior, donde a pesar de documentarse en ellos un gran dominio de la tecnología alfarera, los adornos elaborados en ella son llamativamente menores, cercanos al 1,5%. Esta baja frecuencia en grupos cazadores recolectores complejos del Paraná Inferior, distintos a la unidad arqueológica Goya-Malabrigo, ha sido interpretada por ciertos autores como una decisión cultural (Acosta et al. 2015a). En la misma dirección podría entenderse la mayor representación de estos ornamentos en los conjuntos aquí estudiados, situación que es especialmente válida si se considera que el arte alfarero fue empleado en estos casos como vehículo para la señalización de diferencias inter e intragrupales. Posiblemente, debido a la dificultad para desarrollar arte rupestre por las características geográficas del área, el arte portátil en arcilla cocida haya adquirido en esta sociedad un papel esencial en la visualización de símbolos emblemáticos destinados a regular tanto las interacciones con otros grupos culturales distintos como al interior del mismo (Ottalagano 2013, 2023).

Al considerar los datos morfométricos se observa que, mientras los colgantes cerámicos exhiben más variabilidad, las cuentas y orejeras tienden a presentar, por el contrario, una clara uniformidad. A diferencia de las cuentas discoidales de valvas de molusco, cuyos tamaños se ubican por debajo de los 2 cm de diámetro, las de cerámica son mucho mayores, promediando los 4 cm. Poseen morfologías generalmente bicónicas y, en algunos casos, esféricas y ovoidales, las que además de ser volumétricas, confieren una cierta pesadez a las piezas. Tras evaluar estas características, algunos autores no descartan su uso como colgantes de manera individual en lugar de agrupadas (Gaspary 1950). Varias de ellas presentan decoración incisa y resultan muy semejantes en forma y tamaño a otros objetos bicónicos no perforados, pero igualmente decorados, provenientes de los sitios aa1 (fig. 4d) y cgilm (fig. 4e). Estos elementos, definidos por Gaspary (1950: 45) como amuletos, podrían ser adornos no colgantes.

Las orejeras analizadas mantienen también ciertos patrones morfométricos comunes intra e intersitio, entre los que se destaca la presencia de una depresión circular en su centro, los que podrían responder a comportamientos estilísticos específicos. El uso de extensores para dilatar los lóbulos de las orejas constituye una práctica de modificación corporal descrita por los primeros cronistas en los grupos chaná-timbú de la cuenca del Paraná, correlacionados con la unidad arqueológica Goya-Malabrigo. En referencia a estos últimos, Luis Ramírez (1892 [1528]: 340) comenta que tanto hombres como mujeres tenían horadadas las narices y las orejas. Ulrico Schmidl (1950 [1567]: 15), por su parte, afirma que distintas parcialidades chaná-timbú compartían adornos corporales similares en sus narices. Datos que sugieren que estos objetos faciales pudieron ser utilizados, por ejemplo, para transmitir información sobre la identidad grupal (Wiessner 1983). Es posible reconocer orejeras y narigueras en las representaciones antropomorfas en los mismos sitios de donde proceden estos ornamentos (fig. 5f y 5g). Probablemente, los diferentes tamaños de los orificios lobulares dejados por estos extensores respondan a distinciones etarias o de género de sus usuarios,(1) así como de rango. Como es señalado por algunos autores para casos arqueológicos en base a información documental, la variación en las dimensiones de los orificios lobulares dejados por el uso de orejeras habría estado relacionada con una función social doble: como demarcadores de rango y de procedencia (Nastri et al. 2009).

Los colgantes aquí estudiados tienden a presentar una mayor variabilidad morfológica respecto de las cuentas y de las orejeras. Sin embargo, y pese a la amplitud de formas, se reconocen dos grandes grupos: no figurativos o abstractos (66,5%) y figurativos o zoomorfos (33,5%). Los primeros poseen ciertas coincidencias respecto de otros ornamentos y artefactos de estos conjuntos, como son las similitudes morfométricas entre un colgante bicónico (fig. 2a) y algunas cuentas cerámicas de esta misma forma (fig. 4). Estas semejanzas indican que, más allá de las diferencias registradas en la posición del orificio (centrada o descentrada), ambos tipos fueron elaborados en base a criterios de diseño comunes, y manufacturados probablemente para cumplir los mismos propósitos; algo que también podría extenderse a otros adornos no pendientes de morfologías bicónicas. Asimismo, existen afinidades entre el colgante cónico (fig. 2b) y las campanas de estas sociedades, estas últimas, de posible función ritual. De ser correcta dicha analogía, este ejemplar podría representar una versión en escala reducida de las campanas de tamaño normal, pudiendo haber sido utilizado como un reemplazo simbólico de las piezas originales, tal como en los casos de miniaturización de artefactos (Borrero & Borrazzo 2014).

Dentro del segundo grupo de colgantes figurativos, se identificaron representaciones de aves, felinos y quelonios a cuerpo completo. Su zoomorfismo resulta una característica compartida con otros artefactos cerámicos de hallazgo habitual en contextos Goya-Malabrigo, como cuencos, escudillas, ollas y campanas de tamaño normal o miniatura. La forma o apariencia de animal en recipientes y como adornos puede ser considerado entonces partícipe de un mismo fenómeno, relacionado probablemente con la transmisión de mensajes emblemáticos. Los felinos, y especialmente las aves, tuvieron un rol predominante en la iconografía cerámica de esta región. Las imágenes zoomorfas diseñadas en el arte alfarero se habrían posicionado como parte de comportamientos estilísticos distintivos, destinados a comunicar mensajes precisos en un escenario de interacción entre grupos humanos (Ottalagano 2013). Como es señalado para otros casos arqueológicos de Argentina, la reducción del repertorio de diseños decorativos y la consiguiente estandarización de los mismos sería coherente con la marcación visual de vínculos identitarios, respondiendo a una función social relacionada con la identificación emblemática grupal (Fiore 2012).

La posibilidad de evaluar el rol que desempeñaron los adornos personales dentro de estas sociedades depende, en buena medida, de la identificación precisa de los contextos de hallazgo de las piezas y, particularmente, de su vinculación con estructuras funerarias. Una situación que se encuentra limitada en este caso de estudio debido a las características propias de la muestra analizada, que procede en gran parte de colecciones antiguas recuperadas sin información contextual, o bien de la excavación de sitios con un importante impacto de procesos de formación y transformación. Sin embargo, si se tiene en cuenta el registro general de ornamentos corporales en el área, existen dos ejemplos donde algunos habrían sido dispuestos deliberadamente junto a inhumaciones, a modo de acompañamiento mortuorio. El primero corresponde al sitio lp2, datado en 1032 ± 47 y 1056 ± 47 años ap (Ottalagano et al. 2015), en el cual se halló un colgante de metal vinculado con un entierro secundario, entre otros elementos (Ceruti 2018). El segundo procede del sitio alm1, donde se recuperaron 20 cuentas de concha, 19 de las cuales se encontraban todavía unidas formando un collar, en asociación con el entierro primario de un adulto (Ceruti 1980). Estos últimos ejemplos podrían ser especialmente indicativos del uso de estos artefactos como señalizadores de estatus, es decir, como elementos de prestigio y de comunicación no verbal de relaciones de desigualdad.

COMENTARIOS FINALES

En este trabajo se realizó un acercamiento preliminar a los adornos corporales procedentes de contextos Goya-Malabrigo del Nordeste de Argentina. Si bien se registra el uso de materias primas alóctonas como el metal, obtenido por medio de intercambios de larga distancia, buena parte de ellos fueron elaborados sobre materialidades locales, como moluscos de agua dulce, hueso, piezas dentales de animales y arcilla cocida. La cerámica, constituye de hecho uno de los principales soportes utilizados para su elaboración en la cuenca media e inferior del Paraná. Una materialidad que permite obtener formas y diseños con relativa flexibilidad y facilidad, sin tener que ceñirse a las limitaciones propias de otros materiales, tal como ocurre con el hueso, el diente o la concha. Por ello, es posible elegir entre un amplio abanico de alternativas acerca de cómo confeccionar los objetos, siendo además la cerámica un material particularmente apto para transmitir información grupal y personal. En dichas sociedades los artefactos de alfarería tuvieron un rol fundamental no solamente en las actividades de subsistencia, sino que participaron activamente también en la esfera social y simbólica. Sin embargo, la circunstancia de que el registro de adornos sea relativamente escaso, frente a la considerable abundancia de piezas cerámicas empleadas en actividades domésticas, sería coherente con el posicionamiento de los primeros como elementos altamente valorados.

De acuerdo con la información disponible, los ornamentos corporales de ocupaciones Goya-Malabrigo de la cuenca del Paraná se documentan en torno al primer milenio antes del presente, en sitios como lp2 y lt. No obstante, parecen incrementarse en número y variedad en yacimientos con cronologías más tardías, como en el caso de alm1 y cgilm, de donde provienen la mayor parte de estos objetos y, especialmente, los colgantes. Es posible que este aumento haya estado correlacionado con una intensificación de las interacciones sociales de competencia e intercambio y con el surgimiento de jerarquías sociales. Se trata de hipótesis preliminares que requieren de mayor profundización, así como acrecentar la colección. Estos avances podrían sugerir entonces un alza en los comportamientos estilísticos destinados a señalizar diferencias inter o intragrupales, en concordancia con el desarrollo de procesos de complejidad en estas sociedades.

Agradecimientos Al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano de la ciudad de Paraná y al Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc de la ciudad de Rosario, ambos en Argentina, donde se encuentran depositados los materiales aquí analizados. También a Daniel Loponte por las fotografías de las piezas.

Acosta, A., N. Buc & N. Davrieux 2015a. Producción y uso de ornamentos en las Tierras Bajas de Sudamérica: el caso de las poblaciones humanas prehispánicas del extremo meridional de la Cuenca del Plata (Argentina). Munibe Antropologia-Arkeologia 66: 309-325.

Acosta, A., N. Buc, M. Ramírez, F. Prevosti & D. Loponte 2015b. Producción y uso de objetos ornamentales elaborados sobre dientes de carnívoros en contextos arqueológicos del humedal del Paraná Inferior. Revista del Museo de Antropología 8 (2): 33-46.

Álvarez, E. 2006. Los objetos de adorno-colgantes del Paleolítico Superior y del Mesolítico en la cornisa cantábrica y en el valle del Ebro: una visión europea. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Badano, V. 1940. Piezas enteras de alfarería del Litoral (existentes en el Museo de Entre Ríos). Arqueología. Memorias del Museo de Entre Ríos 14: 1-29.

Badano, V. 1946. Sobre algunos ejemplares interesantes de representaciones plásticas. Revista de la Academia de Entre Ríos 1: 11-28.