Cultura visual e indígenas en la Argentina de inicios del siglo XX: las ilustraciones en Caras y Caretas en el año del Centenario

Visual Culture and Indigenous People in Early 20th Century Argentina: The Illustrations in Caras y Caretas in the Centenary Year

En este artículo se explora la relevancia de los dispositivos visuales aparecidos en medios gráficos no académicos en la generación y circulación de narrativas gráficas acerca de los pueblos indígenas de Argentina. Se analizan las ilustraciones presentes en la revista Caras y Caretas, publicadas durante el Centenario de la Revolución de Mayo (1910). Valiéndose del código visual, la revista tuvo un lugar privilegiado en la transmisión del ideario de las clases dominantes a un amplio grupo lector. Los personajes retratados son reconocibles a partir de una serie de atributos físicos y una cultura material específica. “Lo indígena” surge de manera recurrente, posicionando esa alteridad en oposición a los intereses nacionales, ya sea visto como enemigo, como vencido, como versión pretérita de la humanidad o como peligro. Estas narrativas sobre los pueblos originarios contribuyen a comprender históricamente el rol de las revistas como elementos que aportaron a la mirada popular de principios del siglo xx, y actúan incluso en la actualidad nutriendo las representaciones racistas y anacrónicas que coadyuvan a la invisibilización social de estos pueblos.

Palabras clave: revistas culturales, dispositivos visuales, Revolución de Mayo, estereotipos.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es evaluar y analizar los modos de representación no académicos referidos a los pueblos originarios y su pasado, en el marco del Centenario de la Revolución de Mayo celebrado en Argentina el año 1910. En este sentido, nos preguntamos ¿cómo eran las representaciones acerca de estas comunidades que circulaban a la fecha en los medios gráficos de gran alcance?, ¿qué nos dicen del rol que les otorgaban las élites intelectuales en sus narrativas? Para responder estas preguntas nos proponemos trabajar sobre las ilustraciones presentes en las revistas culturales, entendiéndolas como dispositivos visuales. Utilizaremos este concepto en el sentido propuesto por Cecilia Simón (2018, 2020), para hacer referencia al universo de imágenes sobre los grupos indígenas publicadas en los medios gráficos. Las ilustraciones tienen una dimensión asociada a la visibilidad y a la enunciación que habilita la posibilidad de historizarlas (Deleuze 1990) a partir del análisis de los contextos y las rutinas de prácticas que actúan como mediadores (Grasseni 2009).

Los estudios en cultura visual permiten abordar las manifestaciones visuales nacidas de la eclosión de la cultura popular y los medios de comunicación masivos, que desbordan las fronteras de las artes tradicionales (Marchán 2005). Estas expresiones gráficas constituyen construcciones culturales surgidas en contextos concretos (Marchán 2005), y operan como lugares en los que se crean y discuten significados que producen y reelaboran el mundo (Mirzoeff 2003). Su estudio como documentos históricos debe ser abordado con un enfoque crítico y contextualizado (Burke 2001), considerando que no representan un mero reflejo del pasado, sino que constituyen agentes sociales, a partir de los cuales podemos reflexionar en torno a la historia (Gell 1998; Palos 2000; Chateau 2017). Según Sergio Caggiano (2012), las imágenes participan en la percepción y valoración del entorno social de quien las observa, ya que co-construyen discursos, muestran u ocultan a grupos, y naturalizan posiciones y relaciones sociales.

Las imágenes con las cuales los medios de comunicación han representado a los pueblos indígenas de América y su pasado fueron construidas a partir del encuentro con lo lejano y lo exótico, y son parte del entramado de dispositivos que generan estereotipos (Pinyol 2016). En cuanto dispositivos, es decir, como “máquinas para hacer ver y para hacer hablar”, las ilustraciones funcionan como el primer lugar de invención de una subjetivación (Deleuze 1990: 155), y actúan como elementos que crean y expanden estereotipos. Estos constituyen una representación repetida frecuentemente que simplifica algo complejo y distorsiona lo figurado al enfatizar algunos atributos en detrimento de otros (Gamarnik 2009).

El análisis de las imágenes que la sociedad occidental produce acerca de los Otros es un campo de estudio de amplia trayectoria (Burke 2001), tanto en contextos científicos (Edwards 2001; Moser 2001; Edwards & Hart 2004; Sommer 2006; Prieto Ustío 2022; entre otros) como extra-académicos (Vappereau 2014) o artísticos (Carocci & Pratt 2022). Existen diferentes líneas de trabajo que se focalizan en las producciones visuales sobre indígenas, principalmente a través del análisis de fotografías elaboradas desde el campo científico-académico y educativo –publicaciones científicas, manuales escolares, textos de divulgación, etc.– (Giordano 2004; Ramírez et al. 2005; Beniscelli 2013; Rosales 2016), y su circulación en espacios que le son ajenos como postales, prensa y otros similares (Caggiano 2012; Maidana et al. 2021), aunque también en diferentes soportes como el cine y dibujos de la época colonial (Carreño 2005, 2008; Bajas 2006; Rivera Cusicanqui 2015; Rodríguez 2015). En particular, nos hemos centrado aquí en ilustraciones, es decir, imágenes que son el resultado de una forma de arte aplicada, donde confluyen disciplinas como el dibujo y el diseño, y cuya identidad está ligada a la representación de un texto (Menza Vados et al. 2016).

Asimismo, notamos que existe un vacío respecto del proceso de construcción gráfica de los pueblos indígenas en la prensa periódica ilustrada. La pregunta que Caggiano (2012) se hace sobre el modo en que la cultura visual en Argentina está atravesada por “lo étnico”, se actualiza en este artículo al indagar las ilustraciones de Caras y Caretas (en adelante cyc) durante el Centenario de la Revolución de Mayo. Esta publicación, emblema de las revistas culturales argentinas (“magazines”, según Ojeda y colaboradores [2018]), refleja el auge de estos medios en el año 1910. Los resultados permitirán discutir el rol de estas revistas en los extramuros académicos y en la conformación de estereotipos sobre los pueblos originarios.

LA IDEOLOGÍA ESTATAL DE LA EXTINCIÓN DEL INDÍGENA: ENTRE LA “CONQUISTA DEL DESIERTO” Y EL CENTENARIO

En Argentina, los pueblos indígenas han sido y son foco de estereotipos que cristalizan diferentes prejuicios. En efecto, la construcción hegemónica de un imaginario que remite a una “Argentina blanca” tuvo como soporte ideológico el pensamiento del evolucionismo social de base positivista, sostenido por las élites intelectuales que forjaron el Estado argentino (Martínez Sarasola 1992; Terán 2000; Tamagno 2011; Barreiro et al. 2017). La noción de progreso que esta ideología propugnaba relegaba a los pueblos originarios a tiempos pretéritos, “a una condición casi infrahumana, de ‘resabio del pasado’ y obstáculo para el desarrollo” (Fernández 2010: 5). En el plano fáctico, desde el Estado se ejecutó un proceso de exterminio y apropiación territorial, cuyo punto culminante se dio en el año 1879 con la “Conquista del Desierto” bajo el mando de Julio A. Roca, acción que forzó la desarticulación de las poblaciones indígenas del norte patagónico y su desplazamiento al sur o a centros urbanos (Delrio 2005). Igual política genocida se llevó a cabo, contemporáneamente, en la llamada “Conquista del Chaco”, con la consiguiente transculturación y el despojo territorial por parte del Estado y la implementación de emprendimientos privados de explotación agrícola y forestal (Martínez Sarasola 1992; Iñigo Carrera 1998; Constant 2017).

Como correlato de esta política sistemática en la Pampa, la Patagonia y el Chaco, se elaboró una memoria histórica excluyente, construida por hombres blancos, militares y dirigentes del Estado. Estos relatos, de gran pregnancia en los imaginarios sociales acerca de los grupos indígenas, ocultan las estrategias de resistencia y los presentan en vías de desaparición o ya extintos. Y si perduran, se los interpreta como relictos de un pasado remoto y romantizado, como habitantes de un “desierto” que solo se tornó productivo cuando los criollos y europeos lo poblaron. En este “desplazamiento de la alteridad”, se pasa a “simbolizar al indígena actual siempre a través de atributos ligados de una u otra manera a la noción de ‘exterioridad’ (con relación a lo ‘contemporáneo’, lo ‘nacional’, lo ‘normal’, etc.)” (Valverde 2013: 143).

Además, estas comunidades eran concebidas como un obstáculo para el progreso de la nación, de ahí que el gobierno impulsó políticas de intervención inmigratoria con el objeto de poblar el país de trabajadores con costumbres “civilizadas”, preferentemente provenientes de los países del norte de Europa. Sin embargo, los inmigrantes procedían del mediodía europeo, y muchos pasaron a conformar la incipiente clase obrera, y a participar en sucesivas luchas sociales. Hacia comienzos del siglo xx se produjo el desarrollo de estrategias de asimilación desplegadas por el aparato estatal, en especial por la escuela y dispositivos simbólicos, como las festividades públicas (Bertoni 2001). Con esto se intentó incorporar a los nuevos ciudadanos, creando un sentimiento de unidad y pertenencia nacional que se materializaría alrededor de una Argentina blanca, próspera e integrada al mundo sobre la base de un modelo agroexportador.

Esto se puso de manifiesto, de manera contundente, en el contexto de las fastuosas celebraciones conmemorativas del Centenario de la Revolución de Mayo, organizadas en Buenos Aires en 1910 durante la presidencia de José Figueroa Alcorta. En efecto, en el transcurso de las primeras décadas del siglo xx las naciones sudamericanas comenzaban a celebrar los 100 años de sus independencias de las coronas europeas (Fernández Bravo 2006). Esos festejos fueron oportunidades para la reafirmación de la identidad nacional, la enunciación de un relato cohesivo y el despliegue de un imaginario visual consistente con ella.

Los fastos fueron ampliamente cubiertos por la prensa periódica y las crónicas de los semanarios ilustrados de circulación masiva (Maíz 2000; de Marco 2006; Gringauz 2009, 2009-2010; Ferrero 2010a, 2010b; Gutman 2011). En dicho marco, la ciencia tuvo un lugar relevante ya que se llevaron a cabo diversos eventos, tales como el xvii Congreso Internacional de Americanistas (17 al 23 de mayo de 1910), la Cuarta Conferencia Panamericana (12 de julio al 30 de agosto de 1910) y el Congreso Científico Internacional Americano (10 al 25 de julio de 1910) (de Asúa 2011; Carmona 2023). Allí se expusieron trabajos sobre antropología y arqueología de los grupos indígenas de la Argentina y del continente americano, y se debatieron las ideas del paleontólogo Florentino Ameghino y del científico checo-estadounidense Aleš Hrdlička, acerca del origen y la antigüedad del poblamiento americano (Simón 2018).

En la misma época, el antropólogo Félix Outes y el entomólogo, dibujante y fotógrafo Carlos Bruch (1910: 5) publicaron un manual escolar referido a “[…] los habitantes prehistóricos de la República, los que existían en el momento de la conquista y los que aún subsisten, precariamente, en algunas localidades lejanas”. Una obra pedagógica concebida en la academia que recorre distintas provincias “geo-étnicas”, aportando datos sobre el área de dispersión, los caracteres físicos, lingüísticos y sociológicos de los grupos indígenas que habitaron y habitan cada región. Este primer manual de antropología y prehistoria está profusamente ilustrado con fotografías de restos óseos, objetos, retratos de indígenas contemporáneos y paisajes de las regiones donde vivían, así como de ilustraciones, mayormente de cultura material y cartografías, y, en menor medida, reproducciones de dibujos indígenas realizados en la época colonial.

En suma, en dicha coyuntura de exuberancia patriótica de los fastos oficiales que celebraban también los logros de la ciencia nacional, nos interesa indagar en las representaciones visuales sobre los indígenas, difundidas en los círculos extra-académicos, tomando el caso de cyc.

LAS REVISTAS CULTURALES Y CARAS Y CARETAS

En Argentina, las revistas ilustradas de comienzos del siglo xx (p.e., cyc, PBT, Fray Mocho y El Hogar) formaron parte de los nuevos consumos accesibles a un gran público (Ojeda et al. 2018).(1) El formato se consolidó en una ecología de revistas no académicas “con amplia capacidad de masificación y segmentación, así como de hibridación de géneros” (Ojeda et al. 2018: 427). A su vez, la prensa ilustrada se valió del código visual como herramienta para fijar en el imaginario de la sociedad bonaerense una serie de noticias y tópicos narrados a través de una fórmula de lectura-entretenimiento (de Cabo 2021), incorporando una “espectacularización del texto” (Gringauz 2009: 2). El Centenario sirvió como estrategia de venta de las revistas ilustradas, en tanto fue configurado como un acontecimiento periodístico y público sin precedentes (Gringauz 2009-2010). Así, en el año 1910, cyc tenía un tiraje de más de 100.000 ejemplares (Eujanián 1999: 105), mientras que el número especial del Centenario llegó a las 201.150 unidades vendidas, cifras que indican su contundente éxito (Gómez 2015).

cyc nació en Argentina en el año 1898, heredera del semanario homónimo fundado en Uruguay por Eustaquio Pellicer, quien en Buenos Aires reeditó la revista junto a Bartolomé Mitre y Vedia como director, prontamente reemplazado por José S. Álvarez y Manuel Mayol (Eujanián 1999; Rogers 2008; Gómez 2015). La revista se distinguió por abordar la actualidad y la historia argentina desde el humor satírico, empleando una narrativa visual y una escritura sencilla (Curi 2018). Por ello, su contenido, que no requería de competencias específicas para su consumo, y su bajo costo –$0,20 durante varios años– (Moraña 2008, en Gómez 2015), hicieron que fuese accesible a una amplia audiencia desde el punto de vista material y simbólico (Rogers 2008).

La publicación, inspirada en los magazines europeos y estadounidenses, acompañó sus notas con documentos gráficos como fotografías, dibujos, caricaturas e historietas, a través de los cuales construyó su propia realidad mediante el vínculo entre imágenes y palabras (Gómez 2015). El trabajo contó con la participación de diversos ilustradores rioplatenses y europeos, sin embargo, en este artículo trataremos producciones del gallego José María Cao, autor de destacadas obras y evaluador de las colaboraciones que llegaban a la revista, quien finalmente se alejaría de cyc en 1912 para fundar Fray Mocho. Una revista también del uruguayo Aurelio Giménez, cuya carrera como ilustrador la inició en la cyc de Montevideo en 1894, para luego incorporarse a su homóloga porteña, así como del arquitecto, dibujante y caricaturista italiano Renato Schiavon, radicado en Chile desde 1906 (Rogers 2008).

LOS CONTENIDOS SOBRE INDÍGENAS EN CARAS Y CARETAS DE 1910

Durante 1910 se publicaron 53 números de cyc, los que en este trabajo revisamos en su totalidad. En sus páginas, los indígenas aparecen con mayor frecuencia en fotografías que representados en ilustraciones. Las fotos acompañan notas de diversa índole: la presentación de la “Sociedad protectora y defensora del indio” (cyc 590, 22 de enero de 1910: 56); “El veraneo en el desierto” (cyc 593, 12 de febrero de 1910: 83) en alusión a los atractivos turísticos de las provincias patagónicas; “Un coya feroz” (cyc 598, 19 de marzo de 1910: 77), que muestra crímenes cometidos por “indios”; otra de retratos suyos en sus viviendas tradicionales en Tierra del Fuego (cyc 603, 23 de abril de 1910: 74); “El proletario en la víspera de la revolución” (cyc 607, 21 de mayo de 1910: 198), que narra el trabajo forzado de nativos, negros y criollos; “Los franciscanos en el Pilcomayo” (cyc 623, 10 de septiembre de 1910: 68), sobre una misión en el Chaco y foto de “indiecitos”; notas en relación con las actividades productivas “tradicionales”; y fotos de estos pueblos como parte del paisaje.

Lo indígena también aparece asociado a “los caníbales de Río Negro” (cyc 592, 5 de febrero de 1910: 57-60), en un reportaje sobre un caso policial que menciona localidades patagónicas y apellidos mapuches, y en el que los acusados visten ponchos. En “De Santa Cruz al lago Argentino” (cyc 618, 6 de agosto de 1910: 90-91), una nota sobre el progreso y poblamiento reciente de la Patagonia, incluye una foto que ilustra “indios tehuelches y onas incorporados a la vida civilizada”. Asimismo, se muestra al ingeniero Molina Massey con Casimiro, tehuelche “ganador del premio de raza en la exposición de San Luis, eeuu”, en el año 1904 (cyc 618, 6 de agosto de 1910: 91). Otras publicaciones exponen la extinción de pueblos originarios, en “Los últimos apaches” (cyc 627, 8 de octubre de 1910: 20-25), en convivencia con artículos que resaltan ciertas características esencialistas como parte del presente, tal como en “Por qué se pintan los indios”, ilustrada con fotos retocadas (cyc 628, 15 de octubre de 1910: 46-50).

En cyc se alude frecuentemente a las campañas militares contra los indígenas y a los personajes que colaboraron en las mismas. Destaca una nota sobre la muerte de Antonio Pozzo, quien participó como fotógrafo en una de ellas realizada en la Patagonia y que “a menudo tuvo que dejar su máquina para empuñar el arma de combate” (cyc 623, 10 de septiembre de 1910: 65), ilustrada con fotos del ejército e indígenas. El Nº 624 (17 de septiembre de 1910: 80-83) contiene también una anotación sobre la conquista en el Chaco con fotografías del paisaje y actividades productivas. Allí se propone que la “Conquista del Desierto” continúa hacia una fase final cuya modalidad ya no implica el asesinato de la población nativa, sino una avanzada sobre los territorios vírgenes y su usufructo con fines productivos. La conquista es descrita aquí como un “ejercicio casi plácido”, aunque aún subsisten algunos enfrentamientos entre las fuerzas nacionales y “partidas de aborígenes rateros”. El Nº 596 de la revista (5 de marzo de 1910: 70-73) contiene un texto sobre el recibimiento de un secretario estadounidense, a cargo de Estanislao Zeballos. El escrito resulta interesante si consideramos los lugares de la sociedad que ocupaban en ese momento los actores de la “Conquista del Desierto”, teniendo en cuenta que Zeballos fue ideólogo de esta “cruzada de la civilización” (Lenton 2010) y funcionario dedicado a la actividad científica y política entre los siglos xix y xx.

Además, en las revistas aparecen frecuentemente notas, fotos y dibujos sobre arqueología y pueblos foráneos, que indican un fuerte interés por el Otro cultural, pero siempre concebido como distante y anacrónico, negando su coetaneidad (alocronismo, sensu Fabian [2014]). La mirada está puesta sobre lo monumental y lo exótico, en ocasiones con referencias a casos americanos, aunque priman las correspondientes al Viejo Mundo: “Méjico en el centenario argentino” (cyc 591, 29 de enero de 1910: 79-83), que contiene fotos y dibujos de ruinas arqueológicas y fotografías de indígenas realizando tareas productivas; “Historia de los incas” (cyc 600, 2 de abril de 1910: 47), con una imagen de la muerte de Atahualpa; “La ciudad más antigua de América” (cyc 602, 16 de abril de 1910: 98-99), que incluye fotografías de ruinas cusqueñas; “¿Hubo alguna vez gigantes en la Tierra?” (cyc 619, 13 de agosto de 1910: 34-42), que presenta inferencias sobre las “primeras razas americanas”; “Cómo se engaña a los arqueólogos” (cyc 623, 10 de septiembre de 1910: 40-44), sobre falsificaciones de antigüedades; y “Gatos arqueólogos” (cyc 626, 1 de octubre de 1910: 23-27), con capturas de gatos en ruinas romanas.

El primer número de 1910 (cyc 588, 8 de enero de 1910: 78) marca el perfil de la revista sobre lo indígena con la nota titulada “25 de Mayo. Los ex indios”, que pregunta: “¿Quién se acuerda de los indios del Sud?”. Enseguida relata la presencia aborigen en la Patagonia y sentencia que

[…] treinta años solamente, y el arado, el ferrocarril, la ciudad y el alambrado sepultaron en el olvido los despojos de la antigua barbarie, derribada a tiros por los valientes de bombacha roja y alma atravesada de los viejos batallones de línea. Pocas veces y en pocas partes se habrá producido una transformación más grande sobre una extensión tan vasta (cyc 588, 8 de enero de 1910: 78). La memoria de la reciente “Conquista del Desierto” es vanagloriada y se resalta el olvido sobre las poblaciones indígenas del sur argentino.

LO INDÍGENA EN LAS ILUSTRACIONES DE CARAS Y CARETAS

Presentamos aquí las ilustraciones en las que hemos identificado elementos, es decir, rasgos corporales o cultura material que hacen referencia a lo indígena. Estos personajes son reconocibles a partir de una serie de atributos físicos (p.e., pelo largo, tez oscura, torso y pies desnudos) y de la cultura material (p.e., lanza, vincha, plumas, saco, pañuelo, faja y chiripá) (Ollier 2023). Lo indígena confronta con la cultura material occidental o moderna, la cual es representada por innovaciones tecnológicas (p.e., arado, escritura, arte y ciencia), carros, túnicas, elementos grecorromanos y la simbología patria.

Con fines analíticos, distinguimos aquellos dibujos en los que se representa a los indígenas, de otros en donde estos no aparecen (o se los ignora) en relación con la patria y la historia nacional. Así se busca analizar las imágenes desprendidas de los textos que las ilustran, pero sin prescindir del contexto de producción y circulación,

[…] ya que en general se ha entendido la producción visual como subordinada al texto escrito, a pesar que las imágenes son una síntesis de información notable, y que merecen un estudio profundo e independiente, en tanto permiten ver el despliegue de una serie de dispositivos visuales en la construcción de la alteridad (Carreño 2008: 129).

Ilustraciones sobre indígenas

En 1910, la primera ilustración de un indígena publicada en cyc (592, 5 de febrero de 1910: 107) acompaña una nota publicitaria de un producto elaborado por “el Cacique y Médico, indio toba, Darian Melíndez (Abá Mârângatú)”, que lo retrata en primer plano, en tinta y de manera anónima (fig. 1). El único elemento del dibujo que permite identificarlo como tal es el corte de pelo, ya que viste ropa occidental que legitima su vínculo con la medicina. En la revista Nº 595 (26 de febrero de 1910: 101) la publicidad reaparece con la misma imagen, pero en esta ocasión junto a la foto de un árbol, en alusión a lo “natural” del producto.

Figura 1. Ilustración de Darian Melíndez para una nota publicitaria (cyc 592, 5 de febrero de 1910: 107). Figure 1. Illustration by Darian Melíndez for an advertisement (cyc 592, February 5, 1910: 107).

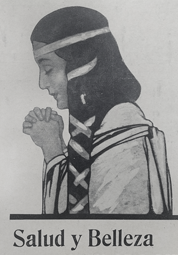

En el N° 594 (19 de febrero de 1910: 84), bajo el nombre de “El malón” se presenta un dibujo firmado por Giménez en la que se observan tres personajes a caballo, sin indicios de vestimenta, con vincha sobre pelo corto, y uno de ellos en posición de tomar un queso (abierto y con un cuchillo clavado) que se encuentra en el suelo (fig. 2). Aquí se utiliza la figura de indígenas peyorativamente para igualarla a una parcialidad política que pretende acceder a espacios de poder de manera desleal. Asimismo, la representación hace referencia a la tradición romántica de retratar escenas de malones, haciendo ver a estas personas como salvajes dedicados a robar ganado, mujeres y otros bienes (Delrio 2017) (p.e., en La vuelta del malón, de Ángel Della Valle [1892], El rapto de la cautiva, de Mauricio Rugendas [1845], o La cautiva, de Juan Manuel Blanes [1880] [Ollier 2023, 2024]).

Figura 2. Detalle de una ilustración de la sección “Menudencias” (cyc 594, 19 de febrero de 1910: 84). Figure 2. Detail of an illustration of the section “Menudencias” (cyc 594, February 19, 1910: 84).

Posteriormente, en el N° 598 (19 de marzo de 1910: 73-74) se representa una “leyenda guaraní” realizada por el mismo Giménez con una técnica diferente al dibujo de líneas (fig. 3). Aunque figura una mujer indígena, su piel es blanca y su pose guarda similitud con las imágenes de la pintura renacentista. Por su parte, aparece también un hombre que tiene la tez más oscura, el pelo corto, viste piel de animal y carga un arco largo. En la misma nota aparece una mujer desnuda que recuerda a las pinturas de Paul Gauguin (fig. 4).

Figura 3. Ilustración de la leyenda guaraní Caa-Porá (cyc 598, 19 de marzo de 1910: 73). Figure 3. This illustration depicts Guaraní legend Caa-Porá (cyc 598, March 19, 1910: 73).

Figura 4. Detalle de la ilustración de la leyenda guaraní Caa-Porá (cyc 598, 19 de marzo de 1910: 74). Figure 4. Detail of the illustration of the Guaraní legend Caa-Porá (cyc 598, March 19, 1910: 74).

El personaje muestra atributos indígenas (Ollier 2023) y pareciera estar rodeado de vegetación.

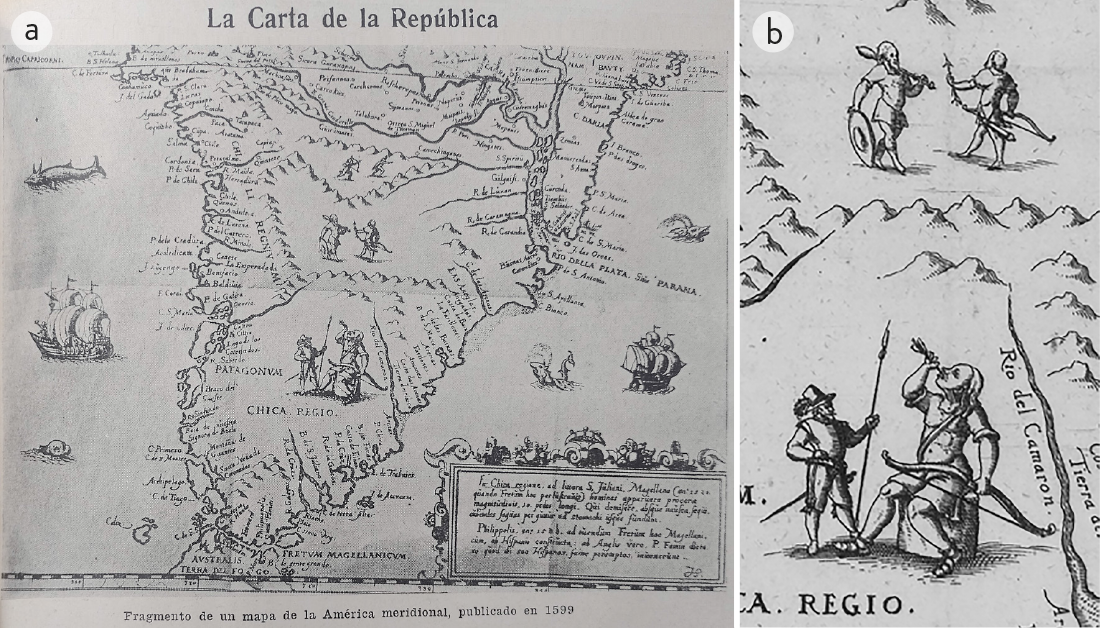

En una publicación sobre cartografía argentina aparece un mapa de Sudamérica (Nova et exacta delineatio Americae partis australis), de Levinus Hulsius (1599) (fig. 5a), que exhibe un personaje europeo junto a un indígena gigante en la Patagonia. La revista se vale de una ilustración antigua que presenta algunos atributos utilizados frecuentemente para hacer referencia a los indígenas: pelo largo, arco, flechas y sandalias. A la vez, destaca cómo se manifiestan las diferentes estaturas de europeos, nativos de la Patagonia y el indígena representado más al norte en el mapa. El asombro occidental por la estatura de los grupos patagónicos es recurrente en las narrativas de los agentes colonizadores y los estados modernos.(2) Así, la Patagonia fue marcada como tierra de gigantes monstruosos y primitivos en su figura y comportamientos, como se aprecia en una ilustración donde un enorme indígena se introduce una flecha en la garganta (fig. 5b) (Ruiz Tresgallo 2021).

Figura 5: a) mapa de Sudamérica de Levinus Hulsius (1599) titulado Nova et exacta delineatio Americae partis australis, que ilustra una nota sobre cartografía argentina (cyc 607, 21 de mayo de 1910: 253); b) detalle de la diferencia de altura entre los personajes (Hulsius 1599). Figure 5: a) map of South America by Levinus Hulsius (1599), titled Nova et exacta delineatio Americae partis australis, illustrating a note on Argentine cartography (cyc 607, May 21, 1910: 253); b) detail of the difference in height between the characters (Hulsius 1599).

En la publicidad de “Extracto de Pabst” (fig. 6), un “tónico moderno que vigoriza y fortifica […] Representa la fuerza del débil, la mejoría rápida del convaleciente, la maternidad triunfante de la mujer que cría”, también aparecen atributos vinculables a lo indígena (cyc 635, 3 de diciembre de 1910: 60). El peinado (trenza y vincha) y la tonalidad de la piel, permiten identificar a esta mujer como indígena. Sus manos en actitud de plegaria y la túnica que viste son elementos cristianos.

Figura 6. Detalle de ilustración publicitaria de “Extracto de Pabst” (cyc 614, 9 de julio de 1910: 47). Figure 6. Detail of an illustration for the “Extracto de Pabst” advertisement (cyc 614, July 9, 1910: 47).

Finalmente, en los “Avisos recomendados” del N° 624 (17 de septiembre de 1910: 114), la empresa Gaudino y Salsa publicita “productos paraguayos” junto a una imagen anónima de un hombre con atributos indígenas: viste taparrabos, collar y un tocado de plumas, su torso está desnudo y sostiene una lanza (fig. 7). La vestimenta y adornos remiten al estilo de grupos de Norteamérica (p.e., sioux, shoshone, cheyenne). De esta manera, el anuncio promueve una relación entre imagen y productos que es etnográficamente inexacta.

Figura 7. Ilustración publicitaria de la empresa Gaudino y Salsa (cyc 624, 17 de septiembre de 1910: 114). Figure 7. Illustration for the Gaudino y Salsa company advertisement (cyc 624, September 17, 1910: 114).

Ilustraciones de la patria y los indígenas (o de la patria sin indígenas)

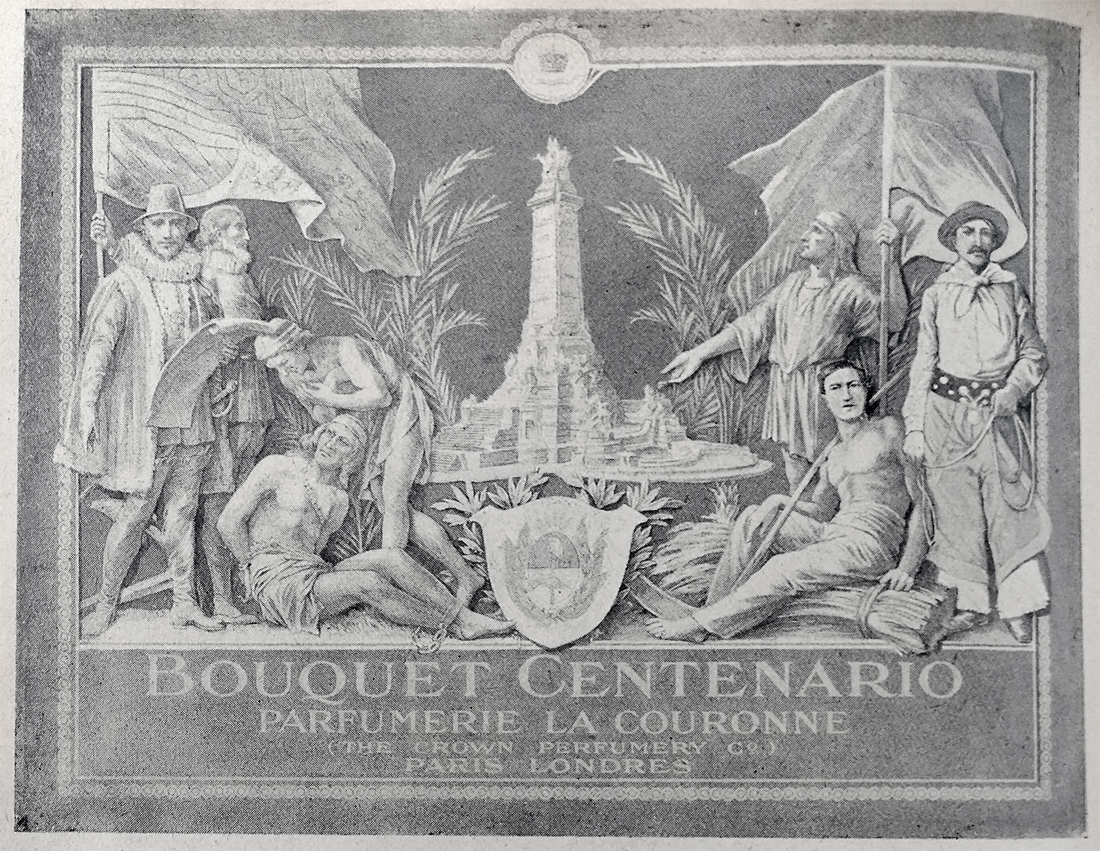

En el N° 602 de la revista (16 de abril de 1910: 54) encontramos una publicidad de un perfume femenino que, aun siendo extranjero, su nombre es Bouquet Centenario (fig. 8). Al respecto, Gringauz (2009-2010: 17) observa: “[…] gran esfuerzo de condensación del tema de lo nacional: la ilustración reúne a indios y conquistadores, un gaucho, un campesino (con sus herramientas de trabajo), el trigo alrededor de todos, un monumento conmemorativo, el escudo, algún pergamino, y unas banderas”.(3)

Figura 8. Ilustración publicitaria de Bouquet Centenario (cyc 602, 16 de abril de 1910: 54). Figure 8. Illustration for the Bouquet Centenario advertisement (cyc 602, April 16, 1910: 54).

En esta representación los indígenas forman parte del ideario visual de la nación, pero de manera dominada y sumisa: uno está en posición inclinada y cabizbajo –en contraste con aquellos que están de pie y que miran al frente– y el otro se encuentra con las manos atadas y los pies engrillados, observando a uno de los conquistadores. Además, todos los europeos y criollos poseen objetos (bandera, pergamino, lazo y guadaña), mientras que los indígenas carecen de ellos. Si estos objetos representan los aportes que cada personaje realiza a la idiosincrasia nacional, los indígenas entonces no contribuirían técnica ni culturalmente al país. Hay otro individuo que puede ser identificado como indígena, se encuentra de pie, lleva vincha y el pelo largo, pero a diferencia de los otros dos, además de su postura recta y su mirada hacia arriba, porta una bandera. Este último, que ostenta un símbolo nacional, se incorpora a la Argentina, pero no en las mismas condiciones que los europeos y criollos, ya que, aunque sostiene el estandarte, su vestimenta lo distingue como indígena.

Es interesante mencionar que la portada de este mismo número hace referencia al “Congreso Pan Americano, al Congreso de la paz y la fraternalidad”, posiblemente en relación con la Cuarta Conferencia Internacional Americana. El dibujo muestra tres personajes parados sobre un mapa político: el hombre de Argentina viste traje, mientras que los de Ecuador y Perú traen atuendos campesinos y pelean entre sí. Las diferencias en la vestimenta pueden ser leídas como una contraposición entre lo occidental-moderno, encarnado por Argentina, frente a lo rural-tradicional, imperante en otros países latinoamericanos (cyc 602, 14 de abril de 1910).

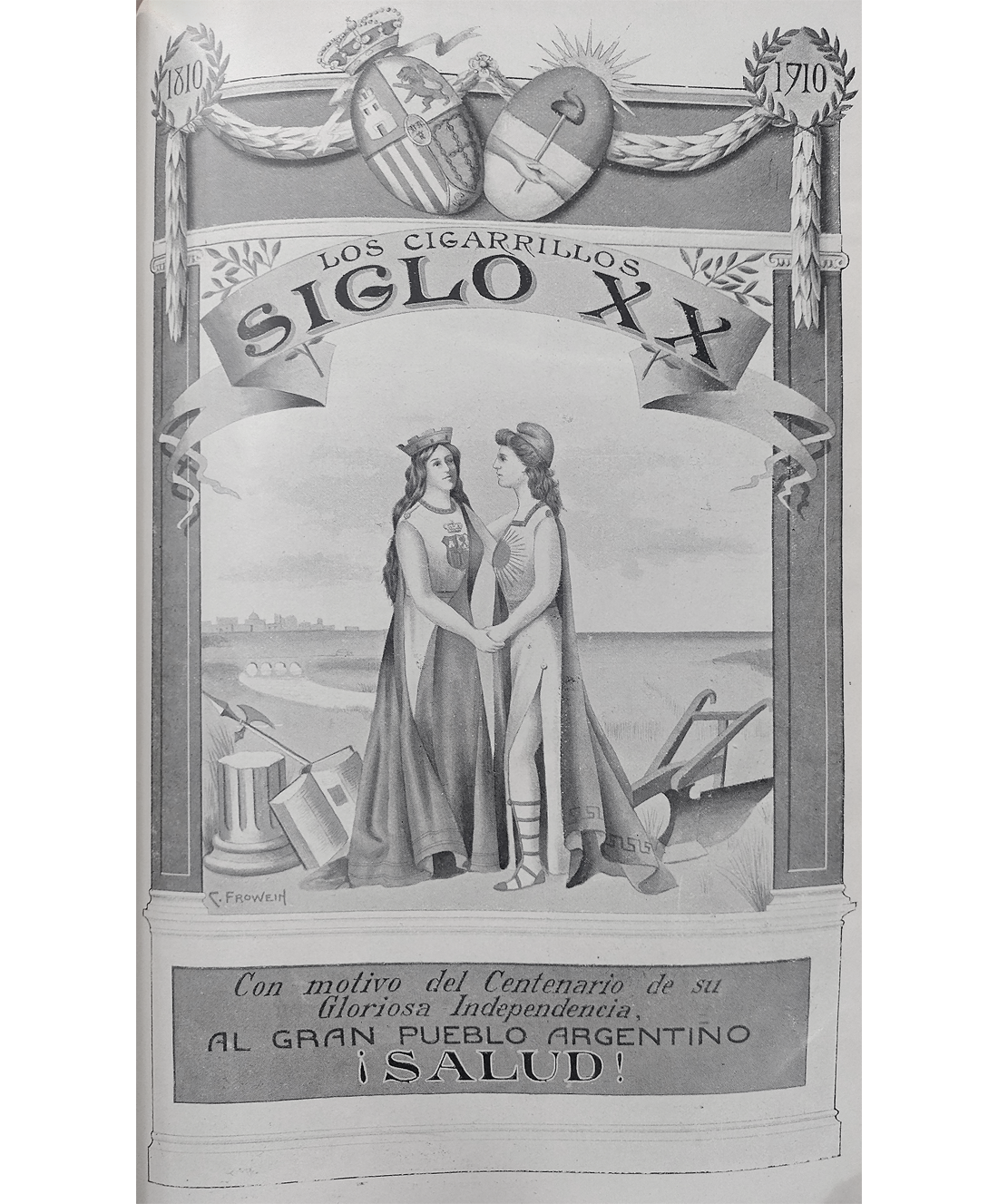

A lo largo del año 1910 varios números de la revista contienen publicidad de los cigarrillos Siglo xx, que usan el Centenario como tema. En el número especial del Centenario (cyc 607, 21 de mayo de 1910: 52) vemos un ejemplo similar a la publicidad de Bouquet Centenario, pues al igual que esta se estructura a partir de una oposición (fig. 9). Firmada por C. Frowein, se trata de una imagen alegórica del reencuentro de Argentina con España, ya no como enemigos, en la que los Estados son simbolizados a través de la Libertad-República con gorro frigio y la Monarquía con la corona de Castilla, respectivamente (Giordano 2009). De un lado, se ubica la mujer que representa a España, con los atributos de la Corona, el escudo en medio del pecho y, detrás de ella, se ve una columna partida, un libro y un hacha, como elementos emblemáticos de la civilización. Hacia el fondo, se observan construcciones como un puente y una ciudad, que enfatizan los avances tecnológicos y las modificaciones del entorno por parte de España. En contraste, la mujer que representa a Argentina lleva un gorro frigio y un sol en el pecho. El objeto que la secunda es un arado y el fondo muestra un paisaje yermo y sin indicios de actividad humana. Así, mientras que a España se le adjudican logros civilizatorios, Argentina es mostrada como un espacio vacío, que debe ser modificado, habitado y puesto a producir. Cabe señalar que la mujer de Argentina pareciera ser más joven que la de España, aludiendo a la madurez del país europeo que guía a la incipiente nación. En este sentido, también deben mencionarse las fechas que aparecen sobre ambas mujeres: 1910 (Centenario) y 1810 (hito del nacimiento de Argentina), ignorando a sus pobladores, prácticas culturales e historias previas.

Figura 9. Ilustración publicitaria de los cigarrillos Siglo xx (cyc 607, 21 de mayo de 1910: 52). Figure 9. Illustration for the Siglo xx cigarette advertisement (cyc 607, May 21, 1910: 52).

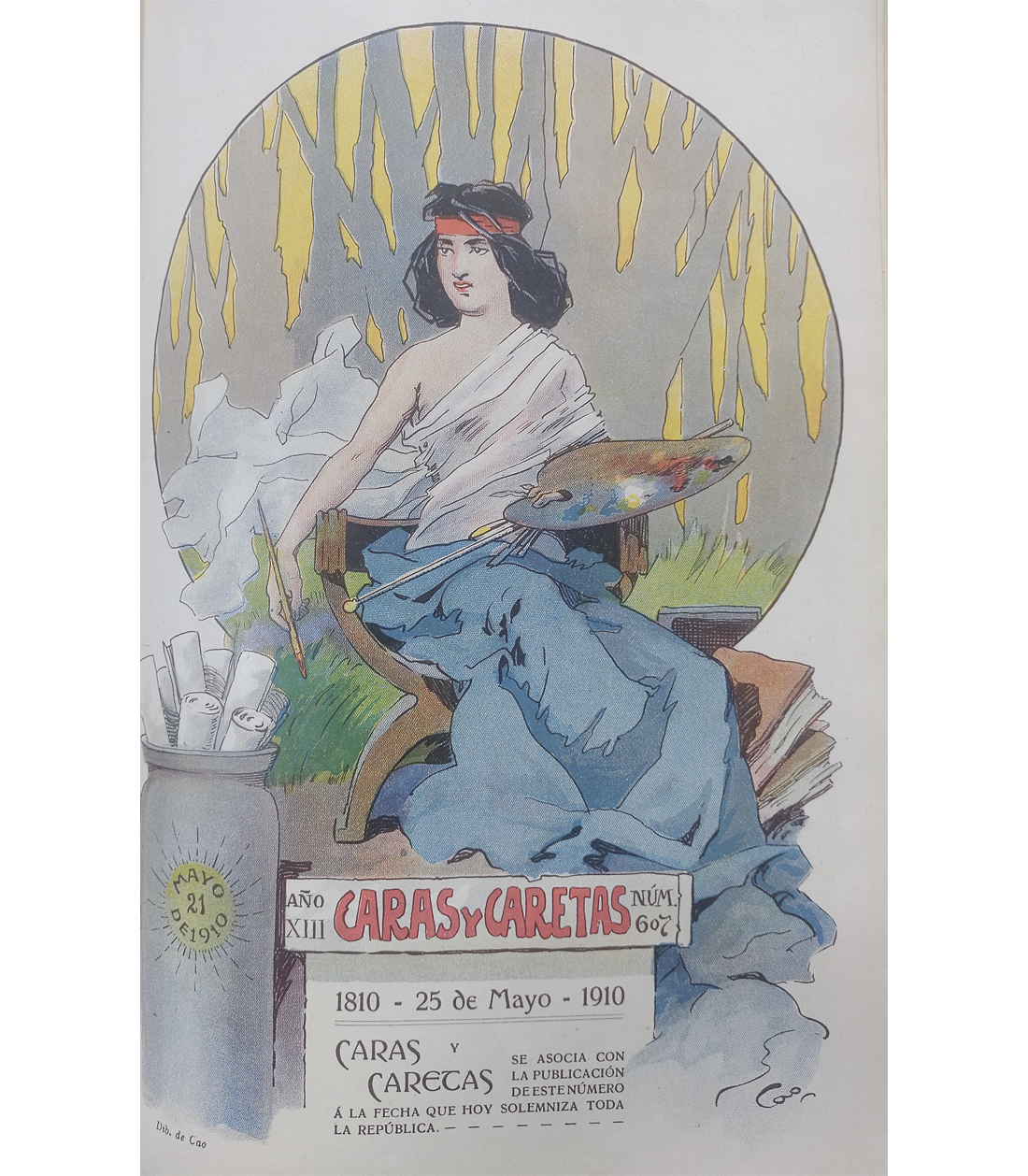

En la página 113 del mismo número 607 encontramos un dibujo del ilustrador Cao que también conmemora la fecha patria (fig. 10). En esta se muestra a la República como una mujer que sostiene una paleta y pinceles, sentada en una silla de estilo clásico y rodeada por libros y rollos de papel dentro de un jarrón que ostenta la fecha del Centenario. Para María Victoria Ferrero (2010a: 621), la figura femenina “parece encarnar el acto ‘creativo’ de la Nación”. La vincha podría significar una parte indígena del personaje, lo cual contrasta con el resto de la escena compuesta por objetos occidentales, y su inclusión en la representación patriótica distingue a esta imagen de las otras analizadas, ya que aquí el elemento nativo no reviste una carga peyorativa. Sin embargo, señalamos una diferencia con la interpretación que brinda la autora (Ferrero 2010a: 621), para quien se trata de “una joven de rasgos nativos, con el pelo suelto y vincha roja”, ya que no observamos tales rasgos en ella, sino europeos.

Figura 10. Ilustración de la República como mujer con vincha (cyc 607, 21 de mayo de 1910: 113). Figure 10. Illustration of the Republic as a woman with headband (cyc 607, May 21, 1910: 113).

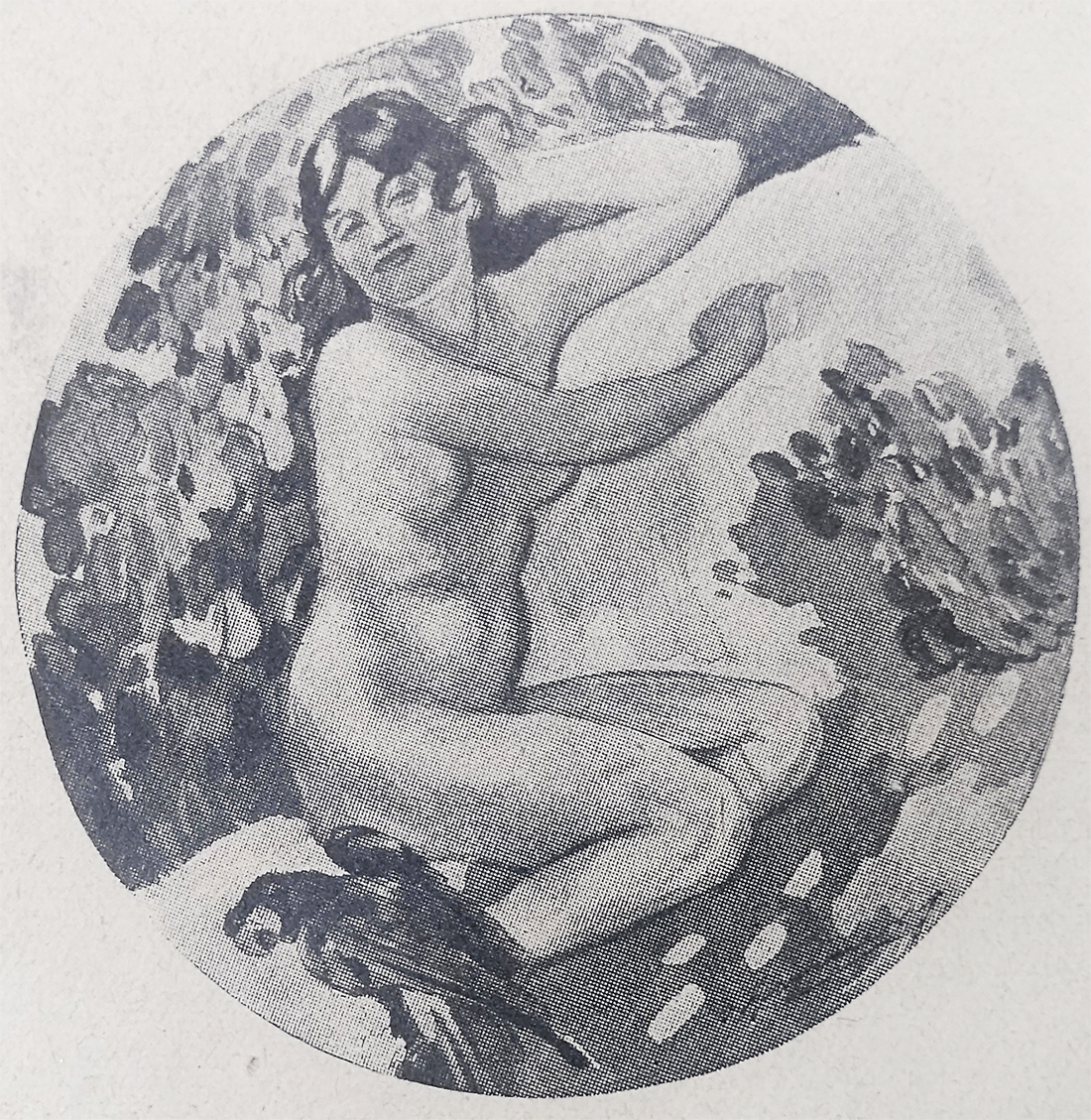

El N° 614 (9 de julio de 1910) fue publicado en el aniversario de la Independencia y su portada, realizada por Renato Schiavon, muestra una escena de gran dramatismo compuesta de dos planos (fig. 11): arriba, una mujer vestida para la guerra lidera un carro triunfal, acompañada de otros hombres –algunos de ellos caídos– y caballos. Nuevamente, la patria/Independencia es encarnada en la figura femenina, y se utilizan elementos grecorromanos para caracterizar el nacimiento de la nación. En esta imagen apoteótica, la mujer al mando del carro sostiene símbolos de la victoria y el carruaje tirado por corceles blancos avanza sobre hombres blancos, posiblemente muertos o heridos, que no exhiben rasgos distinguibles de aquel que va sobre el carro o quienes acompañan a los animales. Estos cadáveres podrían representar a las víctimas de la guerra del propio bando, o bien, ser enemigos blancos asesinados. Además, resulta notorio que no haya ningún caído con atributos indígenas.

Figura 11. Portada del aniversario de la Independencia (cyc 614, 9 de julio de 1910: 1). Figure 11. Cover for the anniversary of Independence (cyc 614, July 9, 1910: 1).

Por lo demás, el hombre de la escena inferior posee claros atributos indígenas: la piel más oscura, una vincha con plumas y el pelo largo. Él mismo recibe el carro con los brazos abiertos, en señal de festejo, y los grilletes de sus muñecas se encuentran rotos, como si hubiese sido liberado con la Independencia. Su desnudez está cubierta solo por la bandera argentina, lo que podría interpretarse como que ha recibido las buenas formas de la civilización. Asimismo, no es casual que él se ubique en la parte baja de la imagen y en actitud de espectador, hecho que lo desprovee de su rol activo en el proceso emancipatorio. La ilustración también contiene símbolos patrios, que refuerzan la idea de victoria, como el escudo y la bandera, y hojas de laurel.

DISCUSIÓN

En el Centenario de la Revolución de Mayo, Argentina se encontraba debatiendo su identidad como nación. Conquistó los territorios indígenas de la Patagonia y sometió a sus pobladores de diferentes maneras: en lo militar, en lo cultural, en lo social y en lo económico, respondiendo a los planes del “progreso”. La inmigración europea no cumplió con las expectativas demográficas y fue condimento para la generación de un proletariado combativo. Llegado el año 1910, el afán celebratorio oficial se sirvió de una serie de dispositivos para impregnar de identidad nacional a la población. En este escenario, se llevaron a cabo congresos científicos internacionales con sede en Buenos Aires, se debatió el carácter autóctono del Homo sapiens y se publicaron textos de alcance masivo sobre “Los aborígenes de la República Argentina”. Es decir, hubo una serie de dispositivos y narrativas que involucraron a los pueblos originarios, construyéndolos en objetos de estudio y discutiendo su contemporaneidad.

Las revistas culturales no escaparon a las festividades, y fueron algunos de los soportes en los que se materializó el ideario de las clases dominantes acerca de la nación, la patria, la República y la Independencia. El relato histórico modelado por el Estado en imágenes, también se integró en diversos ámbitos de la vida social, cultural y educativa: textos escolares, almanaques, estampillas, series postales, anuncios publicitarios, monumentos conmemorativos y obras de arte (Giordano 2009).

Durante el Centenario, la revista cyc dispuso de una serie de elementos visuales que nos permiten discutir el lugar que ocupa el indígena en la historia nacional. En las imágenes se repite un conjunto de atributos que representan “lo indígena” y sustentan la idea de “visto un indio, visto todos” (Giordano 2004): objetos y vestimentas (vincha, arcos, flechas, lanza y tocados) y características corporales (pelo largo, desnudez, tonalidad de la piel y estatura), que se muestran en conjunto o por separado en las publicaciones. Las culturas materiales nativas y occidental/moderna aparecen contrapuestas. En los únicos momentos en los que el saber indígena es valorado es en las publicidades de productos naturales. No obstante, allí la ilustración lo viste con ropas occidentales (fig. 1) o bien, para referirse al Paraguay, se utiliza una imagen genérica, estereotipada, de mujer en situación de plegaria (fig. 7) o de nativo norteamericano (fig. 8).

Otro de los rasgos recurrentes en las ilustraciones es la oposición del indígena con el progreso/civilización. Esta última idea es representada por lo femenino, la riqueza del campo (o las posibilidades de obtenerla) y los vencedores. En contraposición, el primero es vinculado al desierto, a la derrota y al sometimiento, a lo masculino. Sus actitudes se muestran siempre pasivas, salvo cuando porta algún arma o atenta contra los intereses de la sociedad, como sucede en la caricatura de los partidarios de Roque Sáenz Peña (fig. 2).

Cuando se ilustran formas indígenas femeninas, estas están dotadas de una actitud pasiva (en pose de plegaria o contemplación), y carentes de bienes u objetos, lo que contrasta notoriamente con la plasmación alegórica y simbólica que se hace de la República (que simboliza asimismo a la nación y a la patria). Los dibujos se valen del uso de la metáfora corpórea para figurar al titular del poder político (Orobon 2010), y el “cuerpo de la República” es graficado como un personaje femenino que aparece acompañado de atributos de victoria y rodeado de objetos que denotan lo occidental y civilizatorio. En esta imaginería republicana, la nación se encarna en una efigie femenina y la noción de libertad política se vincula con la ciencia, las artes y la abundancia en torno a la idea de progreso (Orobon 2010). La única posible incorporación de lo nativo a la representación del país naciente es la vincha que porta la mujer que señala a la República en la ilustración del N° 607 (fig. 11).

El discurso del Centenario debe interrogarse no solo por lo que dice, sino también por lo que calla (Maíz 2000). Así, en otras ilustraciones de tono nacionalista, lo indígena no figura porque está subordinado, sin un rol activo en la gesta de la Independencia, sin aportes culturales y tecnológicos al país. Los casos de ausencia pueden ser focos de atención, ya que, como hemos señalado, en las mismas revistas existe toda una narrativa que reconoce su presencia, aunque siempre ligada al pasado o bien a un presente fuera de la normalidad, profundizando su exterioridad (Valverde 2013). Es decir, en los artículos de las revistas a los indígenas de la Argentina se los ubica como parte de territorios explorados, que se ofrecen para turismo, y con cierto halo de exotismo, cuando no de criminalidad (p.e., ferocidad y canibalismo). Si bien las fotografías de estas publicaciones no son motivo de la perspectiva de análisis que seguimos, observamos que en ese soporte son mostrados en actitudes pasivas, por ejemplo posando y, ocasionalmente, en actos productivos, más bien en actividades tradicionales o artesanales. Además de señalar que la productividad es uno de los elementos clave de la narrativa del progreso, proponemos que existe un paralelismo entre la selección de fotografías y lo representado en los dibujos.

Asimismo, observamos una correspondencia entre el discurso de las ilustraciones y textos de cyc y el libro de Outes y Bruch (1910). En las primeras, los indígenas aparecen como algo del presente o del pasado, y de acuerdo con los intereses, formarán parte de la nación, habrán sido exterminados o perdurarán en regiones lejanas del país, en la medida en que aporten a la narrativa nacional que se busca construir. En el segundo, no se niega que los haya en ese tiempo (se retratan en fotografías), pero los mismos son narrados como resabios de un pasado ya superado (por la Conquista, por la Independencia) y destinados a la extinción.

REFLEXIONES FINALES

Desde una perspectiva crítica, en este trabajo analizamos el proceso de emergencia de estereotipos y prejuicios que sitúan a los pueblos indígenas como sujetos alocrónicos (Fabian 2014) e invisibilizados, y estudiamos la incidencia de este imaginario en las representaciones sociales de los mismos en el presente. En un primer momento nos preguntamos por las formas en que los medios gráficos mostraron u ocultaron a estos grupos a través de ilustraciones al alcance de la población de Argentina. En particular, en un momento en el que estaba tomando forma el constructo de “lo nacional”. Las ilustraciones de cyc del año del Centenario muestran que “lo indígena” es un tema recurrente en dicha publicación, posicionando esa alteridad siempre del lado contrario a los intereses nacionales, ya sea visto como enemigo, como vencido, como imagen pretérita de la humanidad, o como peligro. Estas versiones, ofrecidas al público general por la revista de mayor tirada de la época, fueron parte de un circuito de producciones alimentado por círculos académicos y no académicos, que si bien se diferenciaban en el uso y las formas de las narrativas, coincidían en la visión del indígena como un otro objetivado al que se puede estudiar, exotizar o ubicar en un pasado al que no se puede volver. La negación de lo indígena y la idea de un territorio argentino vacío que espera ser labrado (“el desierto”) fueron parte del ideario nacional en construcción.

Revistas como cyc reprodujeron tales narrativas y las acercaron de manera masiva a los ojos de la población, poniendo a actuar las ilustraciones como dispositivos para ello. Quizás muchos lectores de la revista solo tenían nociones de la apariencia de un indígena a partir de las imágenes contenidas en sus páginas, las cuales fueron realizadas por ilustradores hombres y extranjeros, quienes condensaron la idea hegemónica de lo indígena en dibujos que funcionaron como “personas distribuidas” (Gell 1998). Estas figuraciones subjetivas actuaron como medios a través de los cuales se manifestaron intenciones –tuvieron agencia, en términos de Alfred Gell (1998)– condensando prejuicios y valores sobre lo que un indígena es: se volvieron “la imagen del indígena” y contribuyeron a la consolidación de una narrativa visual estereotipada.

Más allá de lo específico del caso analizado, creemos que estos estudios sobre cultura visual son una interesante vía para indagar sobre la historicidad de la generación de estereotipos y representaciones de los pueblos originarios y su situación actual. La imagen “verdadera” y hegemónica del indígena, configurada y difundida masivamente por los medios de comunicación actuales, halla sus raíces en el amplio corpus iconográfico sobre el cual se asentó el poder colonial (chirapaq 2013) y que, con el paso del tiempo, se ha ido renovando en nuevos modelos estigmatizantes y racistas que legitiman la violencia operada por el Estado nacional hacia los pueblos indígenas (Maidana et al. 2021). Así, sus retratos como extranjero y extraño a la identidad nacional, que incluso pone en peligro a la República, o del que ha sido “incorporado” al país y asimilado en diverso grado, principalmente en las zonas agrarias, forman parte de las narrativas actuales sobre los pueblos originarios. Estos estereotipos se actualizan en este país, por ejemplo, con la extranjerización del pueblo mapuche como invasor y chileno en pos de deslegitimar su soberanía (Escolar et al. 2010); o al asociar a los indígenas con “los ámbitos rurales”, “comunidades” y lugares alejados de los grandes centros urbanos o en ambos “desiertos” (Chaco y Patagonia) (Weiss et al 2013: 2). Análisis como el aquí realizado ponen de manifiesto que estas representaciones racistas y anacrónicas que coadyuvan a la invisibilización social de los indígenas como subjetividades activas en la contemporaneidad, hunden sus raíces en los albores de nuestra nación y son, por tanto, parte del discurso fundante de una identidad argentina construida a partir de la negación del Otro.

Agradecimientos Este trabajo fue realizado en el marco de una beca de Doctorado de la Universidad Nacional de La Plata (unpl) y ha sido financiado por los subsidios pict 2019-03010 y unpl ppid/n1003. Agradecemos a la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires que nos facilitó amablemente los ejemplares originales de la revista Caras y Caretas para su fotografía.

PRENSA

Caras y Caretas, Buenos Aires, 1910.

MAPAS

Hulsius, L. 1599. Nova et exacta delineatio Americae partis australis. Centro de Recursos Digitales, Educar Chile. <https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/52579> [consultado: 18-03-2025].

Bajas, M. 2006. La transfiguración de la imagen: el artista, su obra y el espectador. Magallania 34 (2): 11-20.

Barreiro, A., C. Wainryb & M. Carretero 2017. Power Struggles in the Remembering of Historical Intergroup Conflict: Hegemonic and Counter-Narratives about the Argentine ‘Conquest of the Desert’. En History Teaching and Conflict Transformation: Social Psychological Theories, History Teaching and Reconciliation, C. Psaltis, M. Carretero & S. Cehajic-Clancy, eds., pp. 125-145. Nueva York: Palgrave Macmillan.

Beniscelli, L. 2013. Representaciones visuales de indígenas y suramericanas/os: análisis de la relación imagen-texto en ilustraciones de libros de ciencias sociales para educación general básica. Chile, 1970-1980. Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación 1: 112-143.

Bertoni, L. 2001. Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo xix. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Burke, P. 2001. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica.