El arte del chiéjaus: materialidad y agencias en artefactos ceremoniales pintados del pueblo yagán de Tierra del Fuego

The Art of the Chiéjaus: Materiality and Agencies in Ceremonial Painted Artifacts of the Yagan People of Tierra del Fuego

Se presenta el análisis sistemático de 12 artefactos de madera con decoración pintada (tabletas, tablas-parante y ramas desbastadas), creados en la década de 1920 por el pueblo yagán de Tierra del Fuego y usados en una ceremonia de iniciación de ambos géneros llamada chiéjaus. Las piezas fueron reunidas por Martin Gusinde en sus trabajos de campo entre 1918 y 1924, y se encuentran en dos instituciones austríacas, el monasterio de Sankt Gabriel (Mödling) y el Weltmuseum Wien (Viena). Su registro se realizó mediante fotografías y una base de datos relacional de múltiples escalas con el propósito de buscar tendencias y contextualizarlos con información etnográfica visual y escrita de la ceremonia. Desde una perspectiva de la materialidad del arte se pudo inferir la existencia de un código visual subyacente a la decoración de los artefactos, la presencia de similitudes con otras formas de arte yagán (pintura corporal, rupestre y mobiliar óseo), y la existencia de huellas de las agencias de los/as productores/as. Los resultados sugieren diferentes niveles de experticia, así como distintos ritmos de trabajo y elecciones de diseño, todo ello enmarcado dentro de un código visual común.

Palabras clave: arte yagán, ceremonias de iniciación, códigos visuales, artefactos pintados, indígenas canoeros, Martin Gusinde.

ARTE CEREMONIAL EN EL MUNDO YAGÁN

Este trabajo se enmarca en una perspectiva de la materialidad del arte y presenta por primera vez el análisis sistemático de un conjunto de artefactos elaborados en madera, con diseños pintados, utilizados por comunidades yaganes de Tierra del Fuego durante la ceremonia del chiéjaus. En el marco de sus trabajos de campo desarrollados con los pueblos originarios fueguinos entre los años 1918 y 1924, el etnógrafo y sacerdote alemán Martin Gusinde reunió una importante colección de objetos ceremoniales (Butto & Fiore 2021). Parte de ella fue trasladada a dos instituciones austríacas, el monasterio de Sankt Gabriel (Mödling) y el Weltmuseum Wien (Viena), lugares donde hemos realizado el registro de las piezas.

El objetivo de este estudio es analizar las características materiales, tecnológicas y de diseño decorativo de estos ejemplares,(1) y tiene cuatro propósitos: a) determinar la posible existencia de un código visual compartido que haya generado estandarización en las imágenes-artefacto; b) establecer si se registra una variabilidad tecnológica o morfológica que se vincule con las agencias de los/as productores/as, identificable en habilidades técnicas o elecciones de diseño que reflejen cierto grado de libertad creativa subyacente a estas producciones; c) definir si los datos sobre esta colección de arte del chiéjaus se corroboran, complementan o contradicen con las fuentes histórico-etnográficas escritas y visuales sobre dicha ceremonia; d) comprobar si se encuentran similitudes entre el arte del chiéjaus y otras formas de arte yagán (como pintura corporal, rupestre y mobiliar sobre hueso), que den cuenta de la presencia de códigos compartidos por las diversas formas de cultura visual de este pueblo.

EL CHIÉJAUS: PRESENTACIÓN ANALÍTICA DE DATOS HISTÓRICO-ETNOGRÁFICOS Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

El pueblo yagán constituye la sociedad indígena más austral del planeta. Los datos histórico-etnográficos obtenidos por 52 autores entre los siglos xvii y xx indican que su usin (“territorio”) abarcó tradicionalmente desde el sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego hasta el Cabo de Hornos (Orquera & Piana 2015). La información escrita y arqueológica da cuenta de que los yaganes y sus ancestros tuvieron originalmente un modo de vida cazador-recolector-pescador, con movilidad pedestre y canoera (Orquera & Piana 2009). Dichas costumbres sufrieron cambios profundos debido a la instalación de poblaciones europeas y criollas que se apropiaron del territorio con fines económicos, imponiendo un modelo de producción capitalista y una profunda occidentalización sociocultural (Casali & Harambour 2021). Así, el usin yagán quedó subdividido entre Chile y Argentina, donde existen actualmente comunidades de este pueblo legalmente reconocidas.

A pesar del impacto occidental, los yaganes continuaron desarrollando numerosas prácticas tradicionales. Entre ellas, el chiéjaus, una ceremonia de iniciación de hombres y mujeres jóvenes en las responsabilidades de la adultez (Gusinde 1922, 1986). El ritual también aparece denominado en los textos de Gusinde como “escuela”, opción avalada actualmente por personas del pueblo yagán (Víctor Vargas-Filgueira, comunicación personal 2022), lo cual refuerza su sentido pedagógico.

En el chiéjaus cada uswaala (“iniciando”) era guiado y acompañado por dos o tres “padrinos/madrinas” adultos ya iniciados (Lothrop 2002; Gusinde 1986), mientras que los roles de “jefe”, “inspector” y “vigilantes” del acto eran desempeñados por hombres adultos (Gusinde 1986: 781). Durante la celebración los uswaala debían ayunar, mantenerse quietos por largos períodos, dormir pocas horas y trabajar en tareas diarias de subsistencia, bajo la supervisión de algunos adultos (Gusinde 1986: 772, 923). Además, la práctica consideraba el acceso a conocimientos de la cosmovisión yagán, incluyendo profundos elementos míticos, simbólicos y espirituales, tales como el enfrentamiento a Yetaita, un espíritu personificado por un hombre que lucía pintura corporal y facial, y luchaba contra los iniciados varones (Chapman 1997: 84). Luego de este encuentro se comunicaba a los iniciandos que, si bien se trataba solo de un hombre pintado/enmascarado, el espíritu real los amenazaría en los bosques si ellos no se comportaban correctamente (Chapman 1997: 84). Después de haber celebrado el acto, las jóvenes mujeres se consideraban listas para casarse, mientras que los varones debían pasar por un segundo chiéjaus, luego del cual les estaba permitido investirse en el kina, otro ritual de iniciación principalmente masculino (Gusinde 1986: 1286; Fiore 2007).

Las ceremonias observadas por Martin Gusinde y Wilhelm Koppers

Como resultado de sus trabajos de campo, Gusinde produjo múltiples textos y fotografías sobre la vida cotidiana y ceremonial del pueblo yagán (Maturana 2007; Palma 2013). En el verano de 1920, el investigador asistió al chiéjaus celebrado en Shamakush, en Punta Remolino, Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina (fig. 1). El evento contó con 24 participantes, entre ellos Alfredo como “jefe”, Whaits como “inspector” y cuatro hombres como “vigilantes” (Gusinde 1986: 781, 783, 796). Nelly Calderón Lawrence aportó inestimable ayuda para que se realizara el chiéjaus y se permitiera participar al alemán (Gusinde 1986: 779), el que, como retribución, debió aportar alimentos y condimentos europeos (Gusinde 1986 [1937]: 804). Además de Gusinde –que tuvo a Chris y Gertie como “padrinos”–, los otros dos uswaala fueron Clemente (27 años) y Homestead (17 años). El chiéjaus no se había realizado hacía nueve años (Gusinde 1922: 150), lo cual da cuenta del impacto del establecimiento de las poblaciones europeas y criollas en Tierra del Fuego (Fiore 2007).

Gusinde mantuvo el ayuno requerido durante los 10 días que duró el evento, debilitándose su atención y su memoria. Se le solicitó no tomar notas ni hacer preguntas, lo cual redujo el registro de sus observaciones (Gusinde 1986: 780). Sin embargo, el autor mantuvo su interés por relevar el chiéjaus, por lo cual en el verano de 1922 participó junto a su colega Willhelm Koppers (1997: 48), en una nueva instancia de este tipo en Sumbutu, Puerto Mejillones, costa norte de Uceniakao, isla conocida hoy como Navarino (Chile) (fig. 1).(2) La actividad tuvo a Santiago como director y a Pedro como inspector (Gusinde 1986: 784). Los iniciandos fueron Manuel (34 años), Kines (14 años), Walter ii (12 años), Elisa (14 años), Julia (18 años, del pueblo alakaluf), Koppers (que tuvo de padrinos a Santiago y Adelheid) y Gusinde (quien mantuvo a Chris y Gertie como padrinos) (Gusinde 1986: 785). Para fomentar esta celebración, ambos llevaron provisiones e hicieron compras en el despacho de la estancia donde vendían harina, té, café, azúcar, grasa y jabón (Koppers 1997: 91, 181). El rito duró cinco días, pues según Koppers (1997: 48), los yaganes “se impacientaron” por realizar el kina, ceremonia que se efectuaría a continuación, como lo habían pactado con Gusinde (1986: 784). Este chiéjaus de 1922 fue menos riguroso, dado que Pedro les permitió tomar notas y hacer preguntas (Gusinde 1986: 786).

Figura 1. Mapa del territorio yagán con la ubicación de los sitios de celebración de los chiéjaus observados por Martin Gusinde (1986). Figure 1. Map of the Yagan territory showing the locations of the chiéjaus celebration sites observed by Martin Gusinde (1986).

Como ya se ha dicho, fruto de los trabajos etnográficos, Gusinde reunió una importante colección de cultura material, incluyendo artefactos ceremoniales del chiéjaus. Una parte de ella fue llevada al monasterio de Sankt Gabriel, y algunas de sus piezas fueron vendidas luego por el investigador al Weltmuseum Wien (Butto & Fiore 2021).

La cultura material-visual del chiéjaus

El chiéjaus se desarrollaba en una choza de gran tamaño y planta ovalada, levantada especialmente para ese fin y emplazada en un lugar apartado y oculto (Gusinde 1986: 796).(3) En la cosmovisión yagán, la estructura interna del inmueble representaba “una cueva en la roca a la altura del nivel del mar” (Gusinde 1986: 803, nota 260), reforzando de esta manera el vínculo con el paisaje costero que siempre ha tenido esta comunidad. En la ceremonia de 1920 la construcción fue realizada por varios hombres y tomó tres días. Medía 12 m de largo, 2,5 m de alto y 3,4 m de ancho (Gusinde 1922: 151). Para el chiéjaus de 1922, se reparó una choza utilizada en un rito anterior, llevado a cabo en 1921, cuyo largo era de poco más de 12 m (Gusinde 1986: 785). El armazón casi no necesitó arreglos, demostrando la solidez de esta estructura, solo se renovaron los elementos que cubrían el techo, elaborados con materias primas más blandas y perecederas (Koppers 1997: 47-48).

La parte interior del recinto se pintaba con diseños en rojo, blanco y negro, empleando dos elementos básicos: líneas y puntos (Koppers 1997: 47-48). Hemos identificado que los diseños se realizaban sobre cuatro soportes de madera distintos:

- Tablas-parante. Tablas angostas que se apoyaban contra la estructura de la choza y que alcanzaban hasta su zona más alta. Se colocaban a intervalos de 40 a 60 cm, enfrentadas de a pares, con la cara pintada orientada hacia el interior del inmueble (Gusinde 1986: 801).

- Ramas desbastadas. Algunos de los “tronquillos” de la estructura eran desbastados retirando la corteza y dejando una sección plana sobre la cual pintar, disponiéndola hacia dentro del recinto. Dicho trabajo se realizaba tradicionalmente mediante el raspado con valvas de moluscos, no obstante, en la década de 1920 se hacía con un hacha de hierro (Gusinde 1986: 801). Esto demuestra cómo se conservaba la morfología de la choza, elemento altamente significativo, mientras que las herramientas podían modernizarse sin afectar el sentido simbólico del espacio ceremonial.

- Varillas. Piezas cilindricas de unos 20 cm a 45 cm de largo, con un extremo cortado de forma recta y el otro más aguzado que se ubicaban hacia abajo (Gusinde 1986: 801).(4)

- Tabletas. Artefactos “oblongos y angostos” y “de ángulos rectos o curvados” de 20 cm a 45 cm de largo y 7 cm a 10 cm de ancho (Gusinde 1986: 801). Gusinde (1986: 802) registra que las tabletas tienen un

[…] manguito corto y cuadrangular, en cuyo centro se perfora un agujero o se recorta una pequeña muesca. Mediante una fibra de tendón o un junco se atan estas tablitas […] a la superficie central interior de la estructura cupular, desde donde cuelgan libremente y se bambolean en la corriente o con los estremecimientos de la estructura.

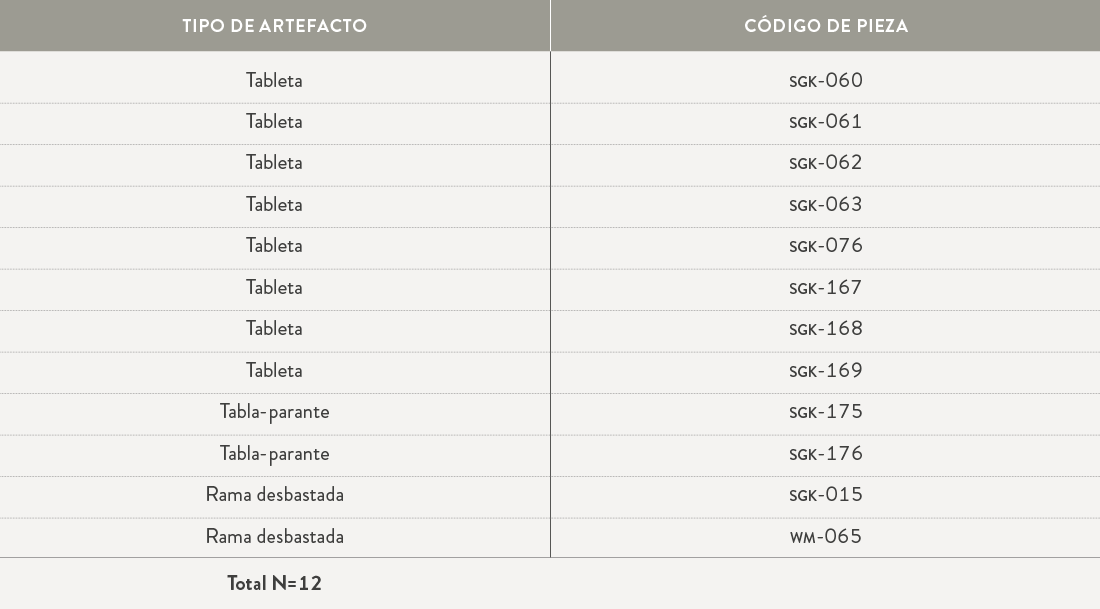

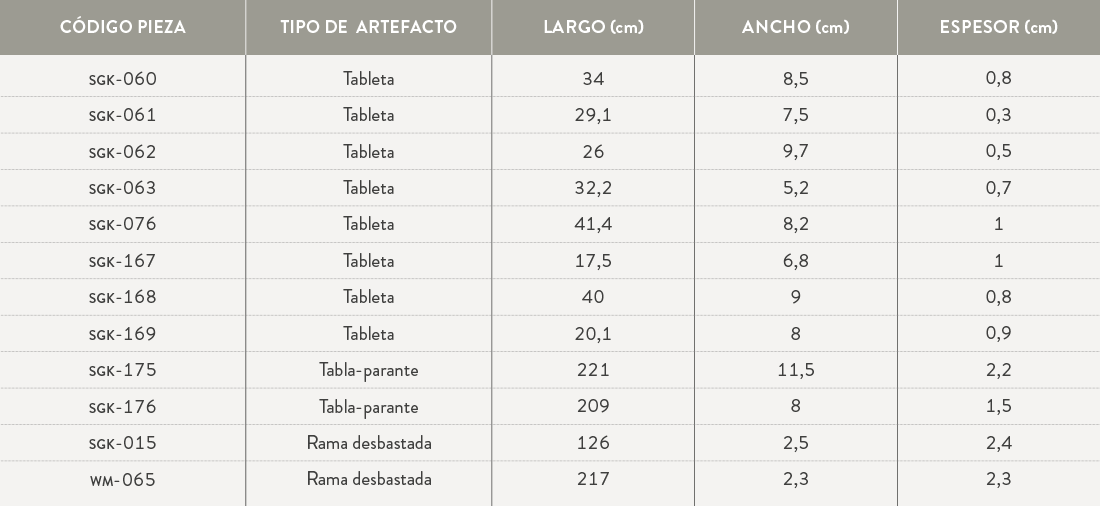

De los cuatro tipos de artefactos ceremoniales descriptos hemos registrado y analizado ocho tabletas, dos tablas-parante y dos ramas desbastadas, sumando 12 unidades (fig. 2; tabla 1).

Tabla 1. Colección de artefactos analizados (sgk=Sankt Gabriel Kloster; wm=Weltmuseum). Table 1. Collection of analyzed artifacts (sgk=Sankt Gabriel Kloster; wm=Weltmuseum).

Figura 2. Muestra de los artefactos estudiados. Para los casos a-g, en la columna izquierda se observa la imagen original y en la derecha la misma procesada con DStretch: a) tableta sgk-060, frente y reverso; b) tableta sgk-061, frente y reverso; c) tableta sgk-167, frente y reverso; d) tableta sgk-168, frente y reverso; e) tableta sgk-169, frente y reverso; f) tableta sgk-063 (izquierda), tableta sgk-062 (derecha); g) tableta sgk-076, cara frontal; h) tabla-parante sgk-176; i) rama desbastada wm-065 (todas las fotografías son de los autores, excepto cuando se indica). Figure 2. Sample of the studied artifacts. For cases a-g, the original image is shown in the left column and the same image processed with DStretch is shown in the right column: a) tablet sgk-060, front and back view; b) tablet sgk-061, front and back view; c) tablet sgk-167, front and back view; d) tablet sgk-168, front and back view; e) tablet sgk-169, front and back view; f) tablet sgk-063 (left) and tablet sgk-062 (right); g) tablet sgk-076, front view; h) pillar board sgk-176; i) scraped branche wm-065 (all photos by the autors, except where indicated).

Los artefactos decorados del chiéjaus: implicaciones simbólicas, tecnológicas y económicas

Estos objetos se pintaban con colores que “se mezclan con aceite de foca [lobo marino]”, “pasta [que] se esparce con el dedo, ordenando puntos y rayas para formar variados motivos” (Gusinde 1986: 802). Los diseños decorativos “sea quien fuere el que los confecciona, se [guían] por su inspiración artística momentánea y por su sensibilidad estéticas” (Gusinde 1986: 802).

Los yaganes aseguraron a Gusinde (1986: 802) que “estas piezas no tienen significado especial alguno y sirven exclusivamente para el embellecimiento de la choza del chiéjaus”. Por su parte, Koppers (1997: 48) coincidió con este último en que las tablillas de madera pintadas y colgadas en la estructura “no significan otra cosa que un adorno más en la choza ceremonial”, y destacó que los diseños consistían “solo de rayas y puntos y no tiene otra finalidad, según dicen los indígenas de hoy día, que servir de adorno”. Caben aquí dos reflexiones. Por un lado, es posible que, debido al profundo proceso de interacción transcultural, las prácticas simbólicas/rituales yaganes sufrieran alguna pérdida de conocimiento tradicional. Por otro lado, es probable que estos diseños tuvieran un significado no compartido con los etnógrafos para mantener en reserva parte de su acervo cultural.

Gusinde (1986: 792) notó también que estas “tablitas de madera pintada que cuelgan en la Choza Grande se consideran pertenecientes a ella” y que, por lo tanto, nadie pensaría en reclamarlas como propias. Esto refuerza el hecho de que, pese a encontrarse en un contexto socioeconómico permeado por reglas capitalistas de propiedad privada impuesto por la ocupación occidental, los yaganes seguían manteniendo el concepto de propiedad comunitaria, especialmente tratándose de materiales producidos para ser usados en un acontecimiento de esta naturaleza. Además, observó que “Al finalizar la celebración, estas piezas quedan allí, pues no son utilizables para ningún otro fin” (Gusinde 1986: 802). Por esta razón, cuando solicitó llevarse algunas, “los indígenas no solo descolgaron las cortas tablitas y varillas colgantes, sino que extrajeron también del suelo las largas tablitas y tronquillos pintados, que me entregaron sin vacilación alguna” (Gusinde 1986: 802, nota 257). El investigador pensó que esto demostraba que los yaganes no les asignaban a estos materiales ningún valor, sino que los consideraban objetos de adorno (Gusinde 1986: 802). Cabe hacer notar que también es posible que no se hubiera dado importancia a aquellos utilizados en actos presenciados por extraños como Gusinde y Koppers, y que por ello fueron entregados sin contrariedades. Aun así, tal como explicaremos a continuación, la producción de diseños pintados sobre estos artefactos de madera demuestra una profunda consistencia con las características de la cultura visual de este pueblo.

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO: ABORDAJES DE LA MATERIALIDAD DEL ARTE

La perspectiva teórica usada en este trabajo se basa en la concepción del arte visual como imagen-objeto, es decir, como una imagen –representativa o no de un referente externo– creada mediante la adición o sustracción de materia sobre un soporte, usando determinados instrumentos y técnicas para generar un diseño, produciendo así un artefacto visual caracterizado por el trabajo invertido en su materialidad (Arnheim 1986; Aschero 1988; Conkey 2009; Robb 2017). Esta concepción considera una ontología de la materialidad que abarca desde el análisis de los materiales y técnicas de producción, las cualidades tecno-visuales de los motivos y sus combinaciones que forman diseños, hasta las características performativas de las imágenes-objeto y la manera en que sus emplazamientos y usos transforman los espacios en lugares, coadyuvando a generar experiencias de percepción y acción para quienes interactúan con ellas (Fiore 2020). Así, los análisis de la materialidad del arte ofrecen vías de aproximación acerca de las agencias de sus productores/as y usuarios/as: vistas como artefactos, las imágenes conservan rastros de las acciones de quienes las produjeron e interactuaron con ellas.

El hallazgo de tendencias recurrentes en la materialidad de un conjunto de imágenes-objeto conlleva procesos subyacentes de estandarización, en los cuales los agentes reproducen, mediante sus prácticas artísticas, códigos visuales con potencialidades comunicativas, estéticas, performativas y expresivas, que operan a escala grupal. A su vez, el reconocimiento de variabilidad tecnológica o morfológica en dichos artefactos visuales señala huellas de agencias más diversas que operan a menor escala (p.e., subgrupos, individuo-persona), pudiendo reflejar distintos niveles de habilidad técnica y experticia en el manejo de materiales e instrumentos (novatos vs. expertos), así como diferentes ritmos de trabajo (expeditivos vs. no expeditivos). Por ello, la caracterización sistemática de los artefactos artísticos no refiere a un objetivo descriptivo, sino analítico, críticamente situado y socialmente valioso (Mizoguchi & Smith 2019).

En el caso estudiado, las imágenes fueron producidas sobre artefactos sensu stricto, por ejemplo, las tabletas, y también sobre componentes de estructuras fijas, como las ramas desbastadas al interior de la choza ceremonial, que luego de desmontarse se convirtieron en elementos transportables. De ahí que usemos el término “artefacto” para denominar todas estas piezas.

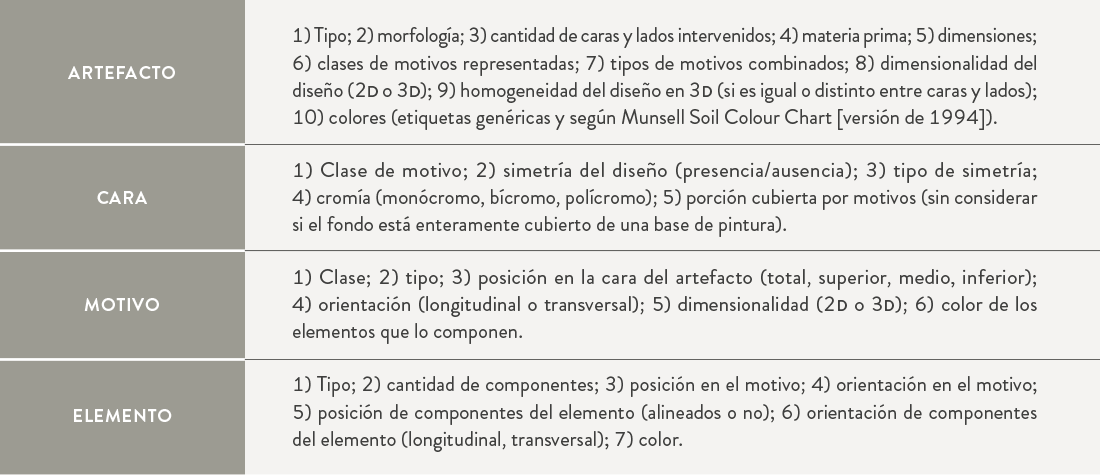

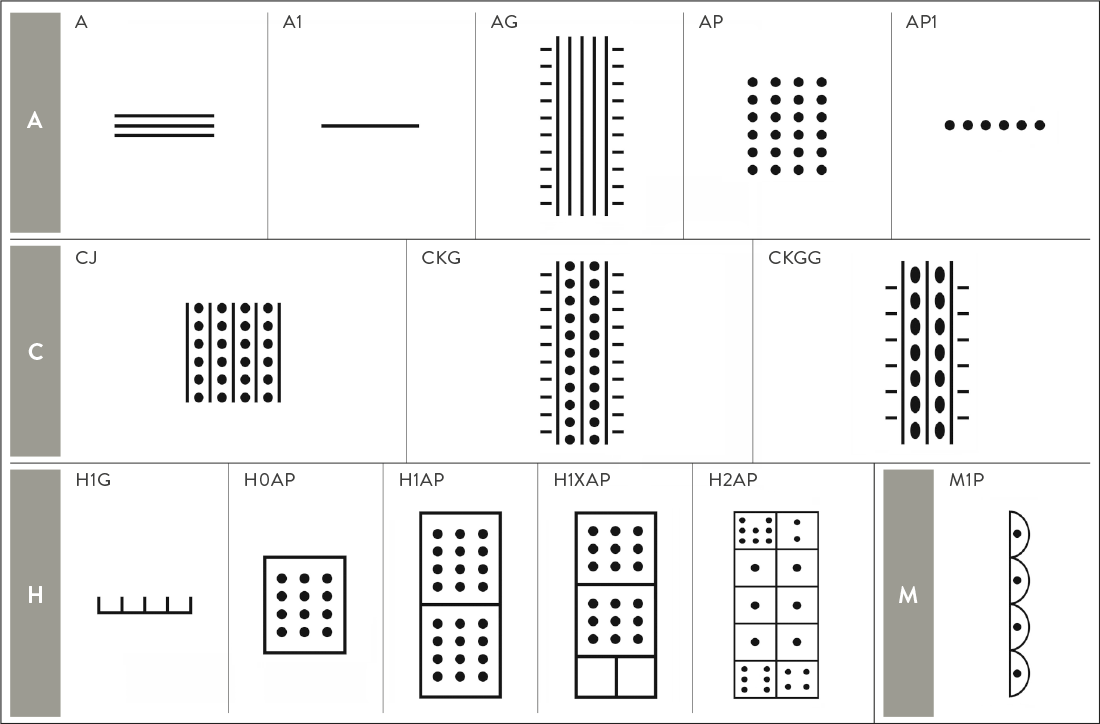

El registro de los objetos se realizó in situ en los depósitos de las instituciones que los custodian y constó de tomas fotográficas con escala y su ingreso en una base de datos incluyendo procedencia, medidas, color (según la Munsell Soil Colour Chart, versión de 1994), materia prima, diseño, técnica y estado de conservación. Posteriormente, en laboratorio se diseñó y completó una base de datos relacional de múltiples escalas, considerando que un diseño decorativo puede estar compuesto por uno o varios motivos y, a su vez, integrados por uno o más elementos. Los tipos de motivos (tm) –unidades discretas de diseño definidas por cualidades morfológicas distintivas– que configuran el repertorio decorativo fueron identificados y denominados siguiendo los criterios ya empleados en el análisis de pinturas corporales yagán (Fiore 2020). Los tm fueron agrupados en clases que, al abarcar más casos dentro de la muestra bajo estudio, facilitan la búsqueda de tendencias cuantitativas. Así, la base de datos incluye cuatro escalas: artefacto, cara, motivo y elemento (tabla 2).

Tabla 2. Escalas y variables de análisis de la base de datos. Table 2. Scales and variables of analysis of the database.

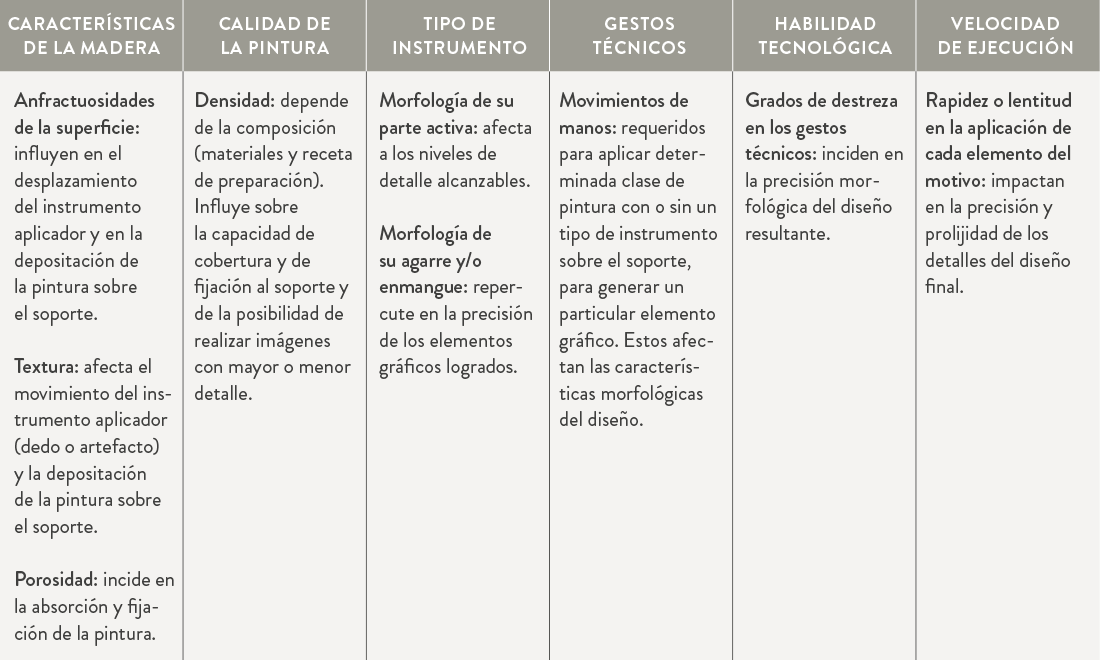

Para el análisis de las técnicas de pintura se combinaron observaciones directas con fotografías digitales ampliadas para ver detalles de huellas técnicas y resaltadas con el programa digital DStretch, que mejora la visibilidad de pinturas obliteradas. Las observaciones fueron guiadas por criterios generados mediante experimentos con pintura sobre madera y protocolos experimentales sistemáticos sobre técnicas de pintura rupestre realizados por nosotros (Santos da Rosa et al. 2023, 2024) y otros equipos (Muzquiz 1988; Blanco & Barreto 2016; Landino et al. 2023). De esta forma, definimos seis variables relevantes para inferir posibles técnicas de aplicación de pintura, habilidades y ritmos de trabajo de los/as productores/as: 1) características de la madera; 2) calidad de la pintura; 3) tipo de instrumento; 4) gestos técnicos; 5) habilidad tecnológica; y 6) velocidad de ejecución (tabla 3).(5)

Tabla 3. Variables relevantes para el análisis de técnicas de aplicación de pintura respecto de los materiales y sus productores/as. Table 3. Relevant variables for the analysis of paint application techniques with respect to materials and their producers.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Morfología de los artefactos

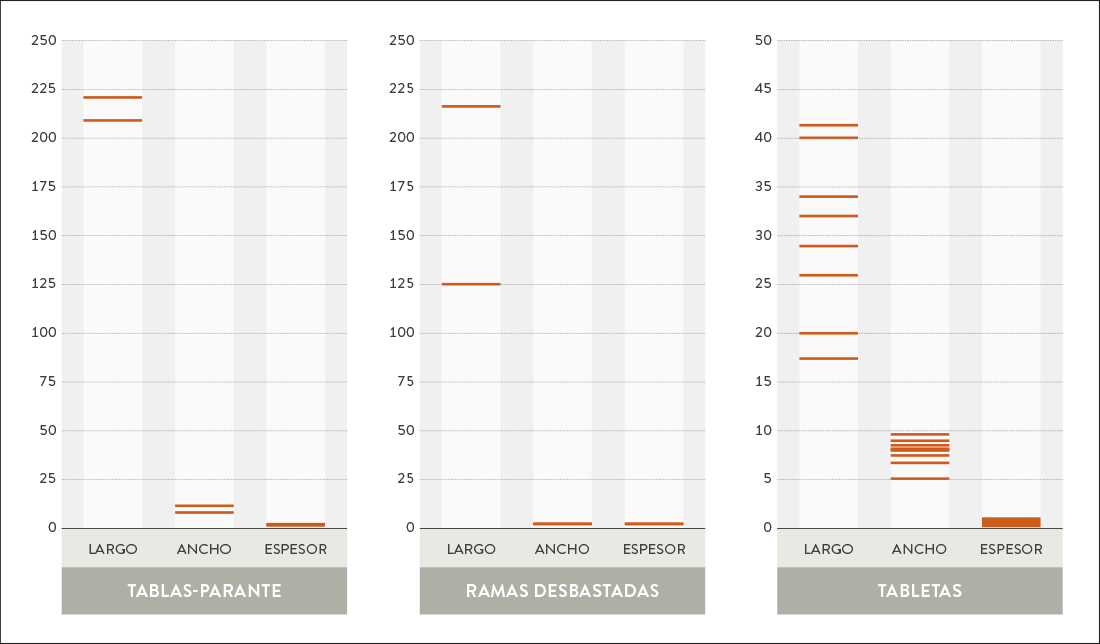

Las formas y tamaños de las tablas-parante y ramas desbastadas están estandarizadas. Las tabletas presentan variabilidad en el tipo de suspensión, pero estandarización en sus tamaños (fig. 3; tabla 4).

Figura 3. Gráfico de tamaños de los artefactos bajo estudio; dimensiones en centímetros. Figure 3. Chart of sizes of artifacts under study; dimensions in centimeters.

Tabla 4. Tamaño de los artefactos bajo estudio. Table 4. Sizes of artifacts under study.

Unifacialidad, bifacialidad y simetría de diseños

Las dos tablas-parantes y las dos ramas desbastadas tienen decoración unifacial. Al contrario, las ocho tabletas tienen decoración bifacial o 2d-plus (que se extiende en una cara y en los laterales). Dos de estas tienen también sus laterales largos nítidamente pintados, y una tiene laterales largos y base pintada. Los análisis cuantitativos que se presentan a continuación están centrados en los diseños desplegados en las caras de los artefactos (N=20).

De las 20 caras pintadas en los 12 objetos, 18 presentan motivos con simetría: 17 axial y una horizontal (fig. 4). Es interesante destacar que las dos caras que incluyen dibujos asimétricos se registran solo en dos tabletas cuyas otras faces sí son simétricas, por lo cual no hay ningún artefacto con elementos enteramente asimétricos. Esto demuestra una clara tendencia hacia la creación de figuraciones visualmente balanceadas.

Figura 4. Ejemplos de simetría y asimetría en los diseños de las tabletas: a) sgk-062, simetría axial; b) sgk-061, simetría horizontal; c) sgk-076, asimetría. Figure 4. Examples of symmetry and asymmetry in tablet designs: a) sgk-062, axial symmetry; b) sgk-061, horizontal symmetry; c) sgk-076, asymmetry.

Morfología de los diseños: repertorio de clases y tipos de motivos

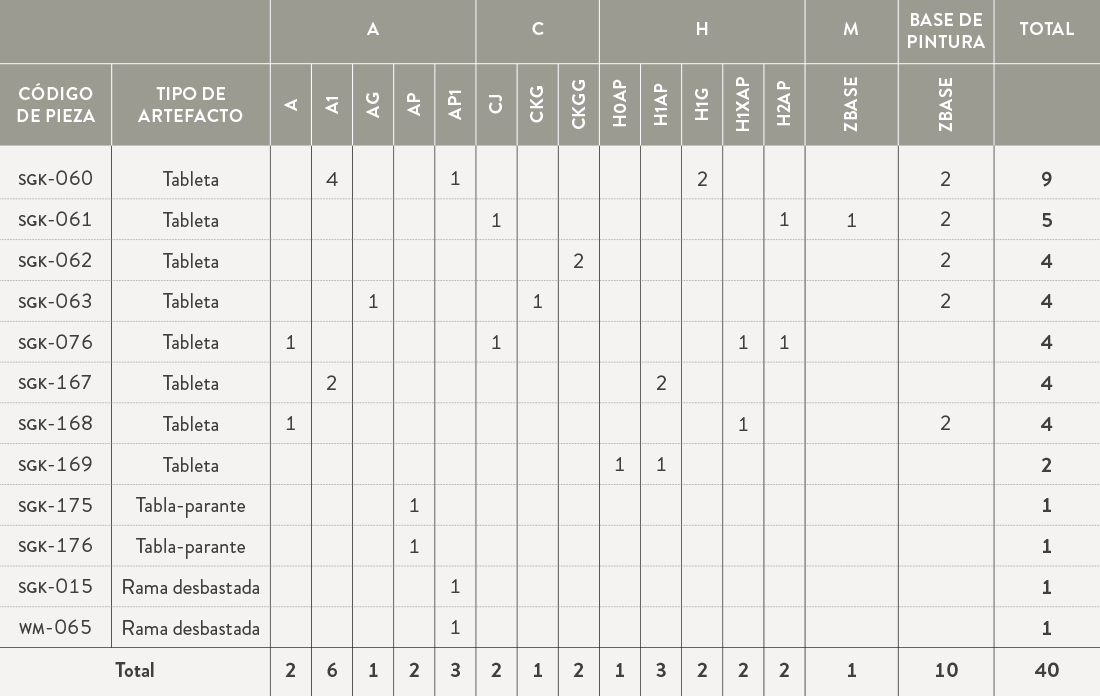

Los diseños están compuestos por motivos geométricos, lo cual corrobora la información etnográfica de Gusinde (1986) y Koppers (1997), y coincide con la referencia previamente analizada sobre pinturas corporales yaganes y con el arte mobiliar grabado en artefactos óseos, presente en la región del Onashaga (canal Beagle), el norte del usin yagán (Fiore 2020). Considerando las caras de los artefactos como escala de análisis, se registró que 10 de los 20 ejemplares presentan ilustraciones compuestas por una base de pintura sobre la cual se ejecutaron diversos motivos, en la otra mitad se realizaron directamente encima de la madera. Se han identificado cuatro clases de motivos, siguiendo la clasificación utilizada por Dánae Fiore (2002) sobre las pinturas corporales: A, C, H y M, las que en conjunto componen un repertorio de 14 tm (fig. 5).

Figura 5. Repertorio de tm identificados en la colección de artefactos pintados del chiéjaus. Figure 5. Repertoire of tm (types of motif) identified in the collection of painted artifacts from the chiéjaus.

Los diseños pintados en las caras de los artefactos incluyen una sola clase de motivos (A, C, o H), o bien distintas al ser combinados. Al analizar las frecuencias de uso de los 14 tm del repertorio se evidencia que todos tienen cifras muy bajas (entre uno y dos casos), siendo la excepción los tm H1AP y A1 (tabla 5). Esto implica que las tabletas, tablas-parante y ramas desbastadas tienen diseños decorativos con similitudes morfológicas basadas en los elementos gráficos que componen los tm, pero que dichos diseños no están estandarizados. Sin embargo, las dos tablas-parante están decoradas con el tm AP y ambas ramas desbastadas con el tm AP1, lo cual demuestra que, dentro del conjunto, estos dos tipos de artefactos sí muestran estandarización.

Tabla 5. Clases y tm identificados en cada artefacto. Table 5. Classes and tm identified for each artifact.

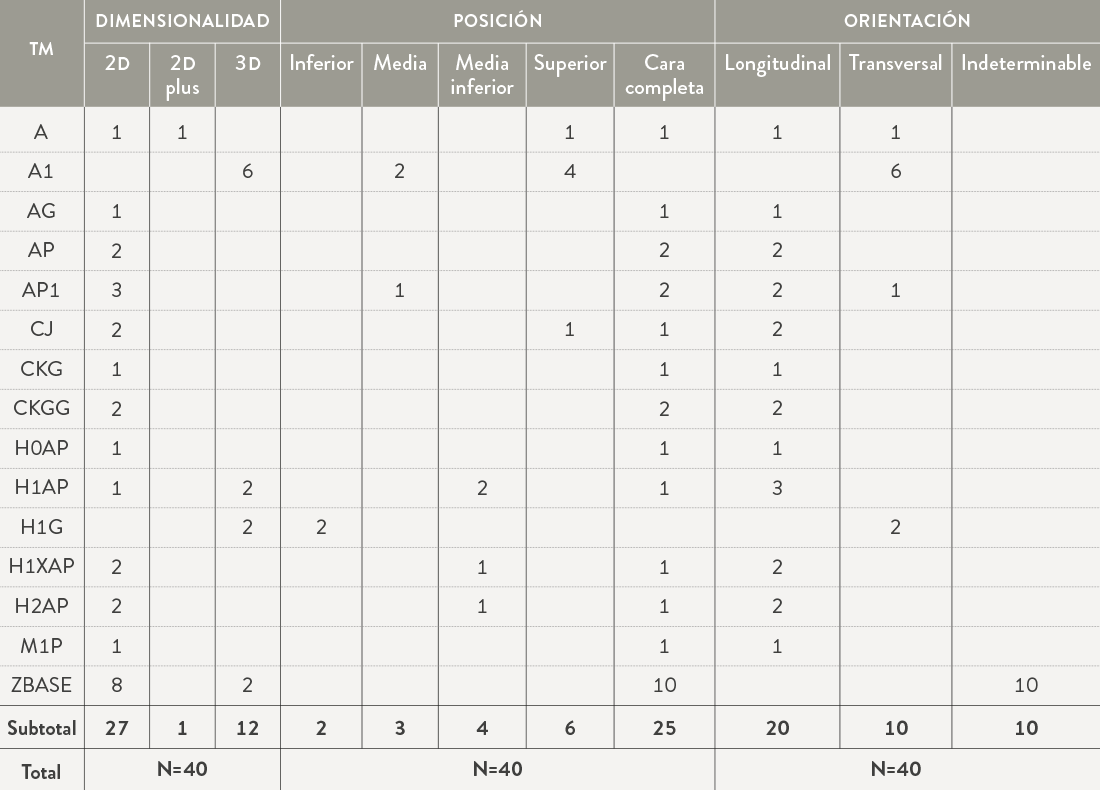

Estructura de los diseños: posición, dimensionalidad y orientación de los motivos

Al analizar la posición de los motivos en las caras de los ejemplares se verifica que, de los 40 registrados, 25 cubren las caras completas y en los 15 restantes solo una o dos porciones de las mismas (fig. 6; tabla 6). Cuando se usan bases de color (ZBASE), estas impregnan toda la faz del artefacto, demostrando una elección de diseño que busca generar un contraste homogéneo para los elementos pintados luego sobre ellas. Los tm que cubren la totalidad de la cara o gran parte de ella (sea sobre la base de pintura o de la madera directamente) presentan los motivos comparativamente más complejos del repertorio; por ejemplo, líneas sólidas alternadas con líneas de puntos (clase C), o grillas con puntos internos enmarcados en sus celdas (clase H). El tm más sencillo del repertorio (A1, una sola línea recta) se registra siempre en porciones y nunca en la totalidad del artefacto.

En cuanto al despliegue bidimensional (2d) o tridimensional (3d) del diseño sobre el volumen de la pieza, 27 de los 40 motivos se encuentran pintados en dos dimensiones, uno se extiende en una cara y en dos laterales (2d-plus). Los 12 restantes se despliegan tridimensionalmente, circundando el perímetro del artefacto, y corresponden a elementos de las clases H (grillas) y A (tm A1), y dos bases de color (tabla 6).

La orientación que con preferencia se utiliza es la longitudinal, lo cual genera que los diseños acompañen la morfología elongada de las piezas de madera (tabla 6). En menor frecuencia, también se encuentran motivos de tipo transversal, particularmente en aquellos compuestos por elementos únicos, como A1 (una línea recta), AP1 (una línea de puntos) y H1G (una grilla de una sola hilera). Ello indica la elección de esta orientación para disponer motivos comparativamente simples, lo que realza su percepción visual.(6)

Tabla 6. Datos sobre dimensionalidad, posición y orientación de los tm en los artefactos. Table 6. Data on the dimensionality, position, and orientation of the tm on the artifacts.

Llama la atención que algunos componentes de los elementos gráficos usados para construir motivos también presentan diversidad de orientación: se trata de los guiones que se componen en series (tm CKGG en tableta sjk-062 y tm CKG en tableta sjk-063) y los puntos ovalados alineados en hileras (tm AP en tablas-parante sjk-175 y sjk-176) (fig. 6).(7) En tales casos, cuando estos elementos del diseño se encuentran en zonas interiores de la figura, su orientación es siempre vertical, acompañando la disposición longitudinal del mismo, que a su vez refuerza la longitudinalidad de la pieza. Cuando guiones y puntos ovalados están en los laterales izquierdo y derecho del motivo, su orientación es horizontal, formando los “límites” del mismo, posicionados justamente donde el diseño remata en los bordes largos del objeto. Así, solo con una simple operación de rotación de estos elementos, el diseño se complejiza, se enmarca y se ajusta a las superficies de las piezas.

Figura 6. Ejemplos de orientaciones de guiones y puntos ovalados, y de diseños adecuados a las caras de los artefactos: a) tableta sgk-062; b) tableta sgk-063; c) tabla-parante sgk-175 (detalle, sin escala); d) tableta sgk-176 (detalle, sin escala); e) tableta sgk-076 (cara frontal); f) tableta sgk-168; g) tableta sgk-169; h) tableta sgk-061. Figure 6. Examples of directions of short lines and oval dots and designs suitable for the faces of the artifacts: a) tablet sgk-062; b) tablet sgk-063; c) pillar board sgk-175 (detail, without scale ); d) tablet sgk-176 (detail, without scale); e) tablet sgk-076 (front view); f) tablet sgk-168; g) tablet sgk-169; h) tablet sgk-061.

En otras tabletas (sgk-076, sgk-167, sgk-168, sgk-169 y sgk-061), el uso de tm de clase H, consistentes en grillas de diversas cantidades de celdas, o el A (líneas rectas sólidas), genera el mismo efecto de encuadre del motivo y de ajuste a la superficie de la cara del objeto. Más aún, en aquellas piezas que tienen mango largo (sgk-167 y sgk-076) (fig. 2c y g), dicha porción está intervenida con elementos pintados que prologan el diseño adecuándolo a la morfología de la faz de la tableta (fig. 6e).

Por lo tanto, mediante los distintos recursos plásticos que ponen en juego la posición, dimensionalidad y orientación de los elementos gráficos, la mayoría de los diseños muestran una adecuación intencional al espacio ofrecido por la morfología del soporte.

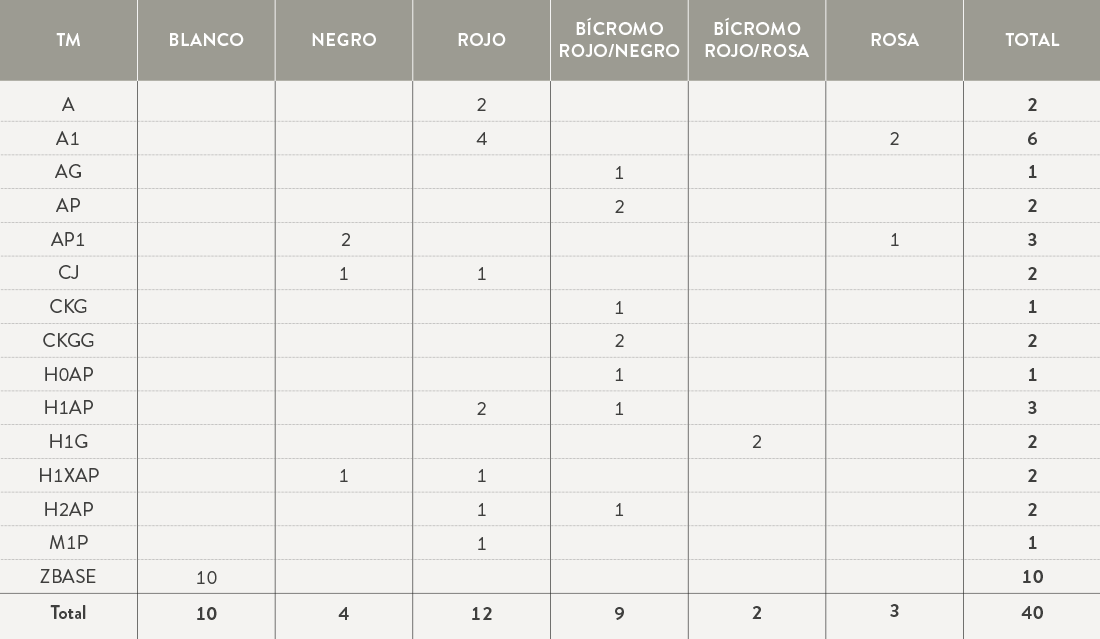

Color

En concordancia con la información etnográfica publicada (Darwin 1845; Hyades & Deniker 2007 [1891]; Koppers 1997; Gusinde 1986), la paleta para pintar los artefactos está constituida por tres colores básicos: rojo, blanco y negro, mencionados aquí sin tomar en cuenta sus distintos tonos. La croma de las 20 caras intervenidas muestra que cinco son monócromas, nueve bícromas y seis polícromas. Esto implica que los/as productores/as decidieron realizar diseños que suponen una mayor inversión laboral, derivada de la preparación de pinturas de dos o tres colores distintos y de su aplicación combinada en un mismo motivo.

De los 12 artefactos, cinco tienen bases de colorante bifacial sobre las cuales se han ejecutado los demás motivos, y siete los llevan ejecutados directamente sobre la madera (tabla 7). El análisis del uso del color a nivel de las caras de los objetos denota que las bases solo se han plasmado en las tabletas y no en las tablas-parante ni en las ramas desbastadas, sugiriendo que se buscó generar un mayor detalle en la decoración de los artefactos de menor tamaño. Estas bases de pintura son siempre blancas bifaciales (N=10), lo cual implica un intento de uniformidad plástica en la tridimensionalidad de las tabletas que, al estar suspendidas en el techo de la choza desde un extremo, pueden girar libremente y ser visibles por ambos lados. Además, esta tendencia supone que los ejemplares más grandes no fueron seleccionados para tener bases de pintura, posiblemente porque requerirían mayor trabajo en su preparación y, si se las hubieran pintado, las tablas-parante y las ramas desbastadas que iban insertas dentro de la estructura de la choza habrían resaltado visualmente mucho más, rompiendo parcialmente la homogeneidad de tono y textura brindada por la madera natural del entramado interior del recinto ceremonial.

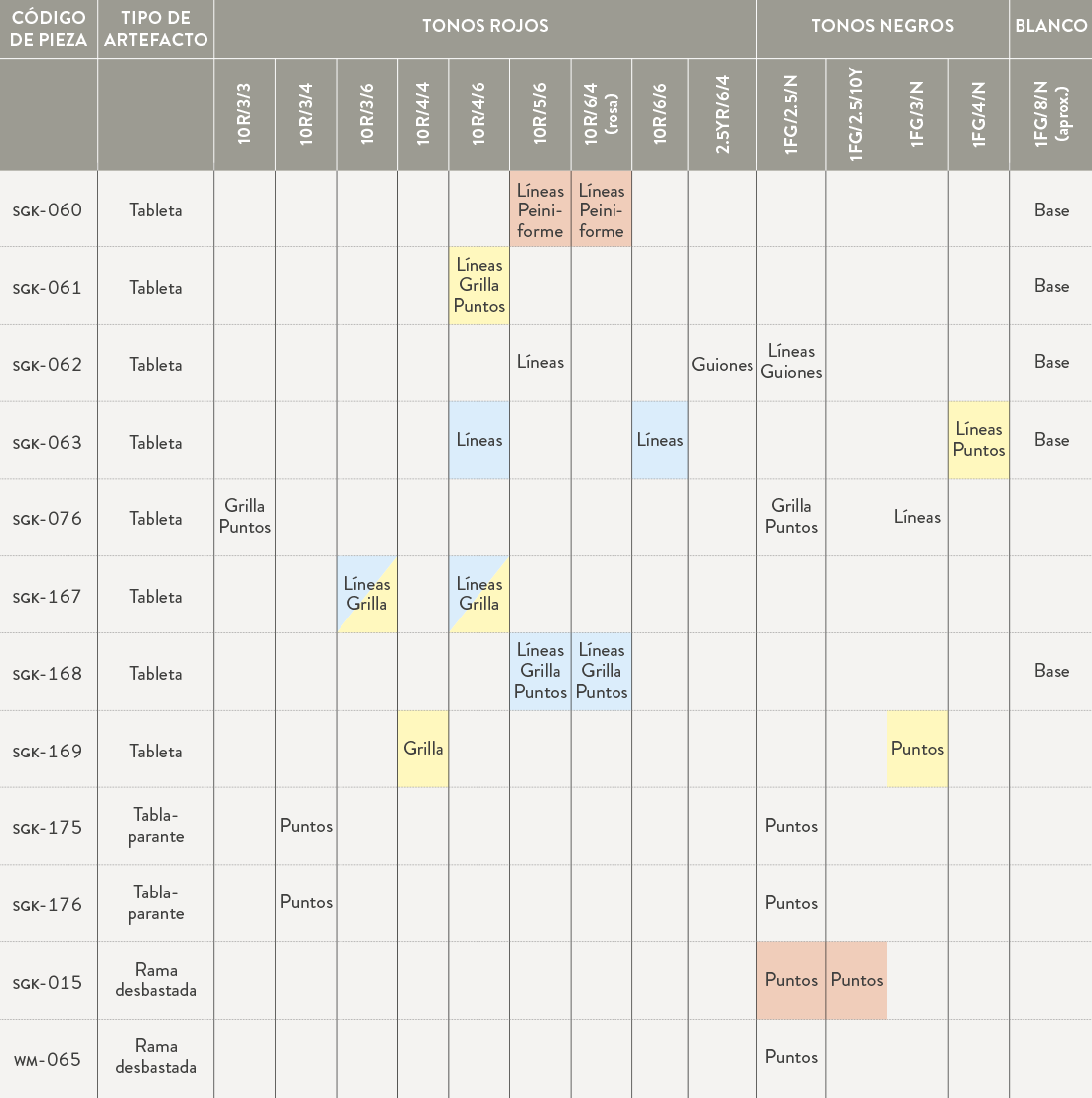

Al analizar los tonos de colores de la totalidad de los artefactos mediante la Munsell Soil Colour Chart (tabla 8), se observan nueve de rojo, cuatro de negro y uno de blanco. Respecto de este último, que ha sido utilizado siempre como fondo para las tabletas ZBASE, la croma registrada es aproximada, ya que no hemos encontrado en la tabla Munsell un tono exactamente igual al de las pinturas.(8) En cuanto a los rojos, se han identificado nueve tipos, siendo los más frecuentes 10R/5/6, 10R/4/6, 10R/3/4 y 10R/6/4. Los restantes se encuentran presentes en un artefacto cada uno (tabla 7). Si bien todas las tabletas y tablas-parante incluyen diseños pintados con color rojo, nuestras observaciones han podido determinar lo siguiente:

- En varios ejemplares (sgk-063, sgk-067 y sgk-068) hay dos tonos de rojo dentro de una misma cara del artefacto, diferencia que parece haber ocurrido por virajes de uno de ellos en otro a partir de procesos de obliteración y no por el uso intencional de dos distintos.

- Algunas piezas (sgk-061, sgk-063 y sgk-169) registran partes de un mismo motivo (o incluso de un mismo elemento gráfico que lo compone) que presentan considerables desvaídos de la pintura, cuestión que responde a una clara obliteración. En estos casos, parte de la morfología del motivo/elemento permanece como una “huella” de pintura mucho más clara, menos saturada y de menor contraste que el resto.

- Se ha identificado también el uso de dos tonos distintos en elementos de un mismo motivo (sgk-060 y sgk-015) que, mediante observaciones a ojo desnudo, no se corresponden con procesos de obliteración. Dado que todavía no se han realizado análisis arqueométricos de las pinturas, no es posible confirmar en qué medida estas distinciones de color se deben a diferencias en sus recetas de producción, una pregunta de investigación que planeamos resolver en el futuro.

Tabla 7. Registro de tonos de color de los elementos que componen los motivos de cada artefacto, según Munsell Soil Colour Chart. Las casillas naranjas indican distintos elementos de un mismo motivo pintados con diferentes tonos; en celeste, dos tonos de un mismo color en un motivo o varios motivos; en amarillo, obliteración en parte del o los motivos. Table 7. Record of colour tones for the elements comprising the motifs of each artifact, according to the Munsell Soil Colour Chart. Orange boxes, indicates different elements of the same motif painted with different tones; in light blue colour, two tones of the same colour in a motif or several motifs; in yellow colour, obliteration in part of the motif or motifs.

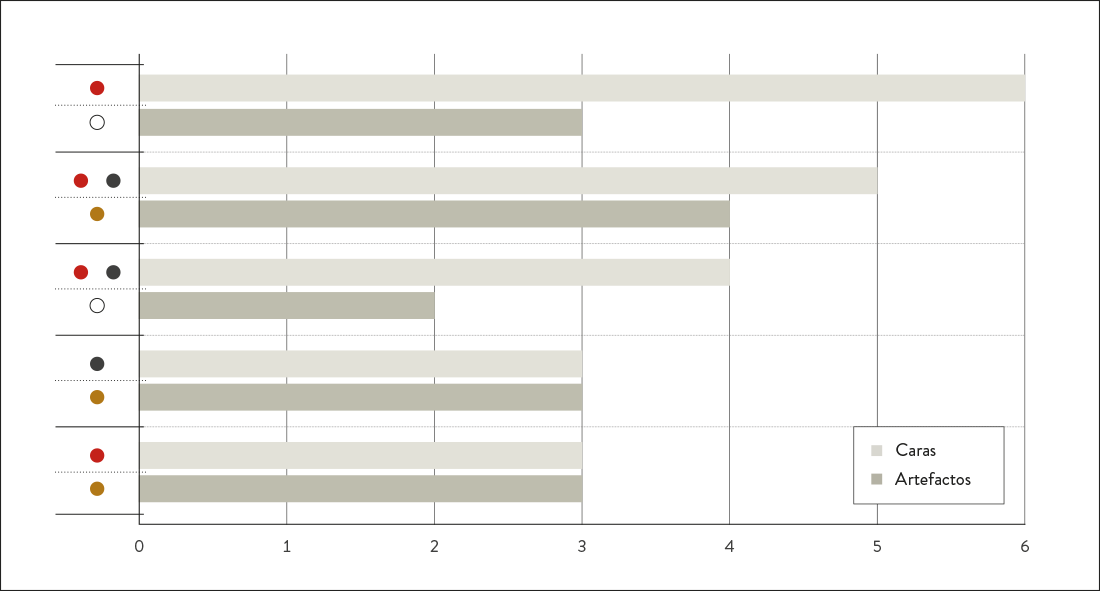

Relación de tipos de motivos con colores

El análisis cromático refleja que los 30 motivos pintados sobre 10 bases blancas o directamente sobre la madera son, por lo general, monócromos rojo o bícromos rojo/negro. Con menor periodicidad se registran casos monócromos negro y rosa, o bícromos rojo/rosa (fig. 7; tabla 8). Si bien la variabilidad de tm dificulta encontrar tendencias cuantitativamente significativas, es interesante notar que las líneas rectas paralelas (tm A) y la línea recta única (tm A1) fueron siempre pintadas en rojo o en rosa (rojo de muy baja saturación) (fig. 8). A su vez, los tm AG (líneas rectas paralelas con series de guiones en ambos laterales), AP (líneas de puntos paralelas), CKG (serie de líneas rectas paralelas intercalada a una serie de líneas de puntos con series de guiones en ambos laterales), CKGG (serie de líneas rectas paralelas intercalada a un conjunto de series de guiones longitudinales, con series de guiones transversales en ambos laterales) y H0AP (figura subrectangular con líneas de puntos en su interior), han sido producidos de forma bícroma, combinando elementos en rojo con otros en negro. Por lo general, cuando se intercalan líneas rectas, líneas de puntos o series de guiones, cada línea o serie es realizada en un color distinto (p.e., sgk-062, sgk-063, sgk-175 y sgk-176). Se registran, además, dos casos de combinaciones cromáticas especiales: sgk-176, con el tm AP, en el cual la línea de puntos ubicada en la posición central del motivo los tiene pintados alternando entre rojo y negro; sgk-062, cuyo tm CKGG es bícromo en ambas caras, en una faz las líneas son negras y las series de guiones rojas, mientras que en la otra las primeras son rojas y las series de guiones negras. Todos estos juegos de alternancia de colores generan un mayor contraste entre los elementos que componen los motivos, produciendo un efecto de mayor complejidad visual en sus diseños.

En los tm formados por diversos tipos de grillas (H0AP, H1AP, H1G, H1XAP y H2AP) hemos documentado tanto el uso de un solo color para la grilla y su contenido de puntos individuales o líneas de puntos (cuatro en rojo y uno en negro), como la utilización de bicromía rojo y negro (en tres casos). En estos últimos, además, hemos podido distinguir entre: a) el empleo predominante del rojo para la estructura de la grilla y líneas de puntos internas, con una subdivisión del motivo mediante una línea recta negra (sgk-076, cara reversa) (fig. 8c); y b) la disposición del rojo para la grilla y el negro para las líneas de puntos internas (sgk-169, ambas caras).

Figura 7. Superposiciones cromáticas. Los colores rojo, negro y blanco representan la croma de las pinturas en ambas caras de los artefactos; en cambio, el marrón indica la madera sobre la cual se han realizado diseños sin una base de pintura. Figure 7. Chromatic overlays. The red, black, and white colours represent the chrome of the paintings on both sides of the artifacts; the brown, on the other hand, refers to the wood on which designs have been painted without a prior paint base.

La aplicación del color rosa solo o combinado con rojo es poco frecuente y todos los motivos observados pertenecen a una misma pieza (sgk-060) (fig. 2a). Se trata de una línea recta única de tono rosa (tm A1) transversal al artefacto, otra de puntos rosa (tm AP1),(9) y una recta roja con una serie de guiones transversales, rojo por un lado y rosa por la otra cara (tm H1G, peiniforme).

Finalmente, el uso del negro para la realización del tm AP1 (línea de puntos) se encuentra en dos artefactos (sgk-015 y wm-065). Corresponden a las ramas desbastadas, cuya decoración consiste en una única línea de puntos de tamaño grande y morfología cuadrangular que abarca la superficie plástica disponible mediante el desbaste de una cara de cada una de las ramas. Es el diseño más sencillo de toda la colección de objetos en términos morfológicos y cromáticos.

Tabla 8. Colores básicos en los tm de los artefactos. Table 8. Basic colours in artifact tm‘s.

Es de notar que las ramas desbastadas están decoradas solo con diseños negros y las tablas-parante con motivos predominantemente en este color. Dado que se trata de una muestra muy pequeña, no es posible establecer tendencias cuantitativamente significativas sobre esta elección cromática. Cabe reflexionar que la utilización de pintura negra, si era realizada con carbón vegetal molido tal como se hacía tradicionalmente (Gusinde 1986: 412), habría requerido una cantidad importante de materia prima, ya que de acuerdo a la in-formación experimental la producida con carbón vegetal tiene una baja capacidad para cubrir espacios –incluso al mezclarse con diversas substancias ligantes– y, por lo tanto, genera un menor rendimiento de gramos de material por centímetro cuadrado pintado (Santos da Rosa 2019; Santos da Rosa et al. 2023).

Inferencias tecnológicas

Los diseños pintados sobre los artefactos del chiéjaus yagán poseen un conjunto de rastros visibles a ojo desnudo directamente sobre el artefacto o bien apreciables en imágenes digitales (aumentadas o realzadas con DStretch). Estas huellas permiten realizar inferencias preliminares sobre algunas de las variables arriba mencionadas. Así, pese a que Gusinde (1986: 802) había mencionado solo la pintura con el dedo, nuestros análisis han logrado detectar, por lo menos, tres formas de aplicación:

- Digital. Identificable en el caso de la ejecución de puntos. Deja rastros de la forma de la yema del dedo –similar a una huella digital pero saturada de color–, e incluso, en algunos objetos, de la orientación del movimiento del dedo sobre la superficie que se va a pintar –el extremo distal de la marca es redondeado, mientras que el extremo proximal es irregular y a veces menos saturado–, como, por ejemplo, puntos en las piezas sgk-167 (fig. 2c), sgk-176 (fig. 2h) y sgk-175 (fig. 8a). También se han registrado posibles casos similares en las líneas, que dejan trazas irregulares tanto en el espesor heterogéneo de ellas como en sus bordes, tal como se aprecia en los objetos sgk-167 (fig. 2c), sgk-168 (fig. 2d), sgk-169 (fig. 8b), sgk-061 (fig. 2b) y sgk-062 (fig. 2, derecha). Sin embargo, la aplicación de colorante digital con alto cuidado en los gestos técnicos (y mucho tiempo invertido en ello) puede llegar a lograr líneas con bordes regulares rectilíneos. Gran parte de la decoración de sgk-168 podría ser evidencia de ello.

- Sello. Realizado mediante un utensilio aguzado con un extremo embebido con pintura y aplicado sobre el soporte. Se aprecia en el caso de los puntos, pues deja indicios de la morfología del extremo distal del artefacto que contacta la superficie de soporte, generando una descarga controlada de la pintura y un círculo del tamaño de la punta del implemento. Se han identificado ejemplos de distintos tamaños de puntos con sellos: grande (sgk-169) (fig. 8b), con huellas más nítidas en el perímetro de cada punto y más lavadas en el centro (indicando un posible pro-ceso de contacto y descarga no uniforme sobre la superficie de la madera) y pequeño (sgk-063) (fig. 8d). En ambos casos hay entera consistencia de los tamaños de puntos a nivel intra-artefacto, demostrando el uso del mismo instrumento con la intencionalidad de lograr un diseño plásticamente homogéneo.

- Pincel. Se visualiza potencialmente en algunas líneas o de puntos cuadrangulares. Deja rastros rectos en los bordes, permite mantener un ancho parejo en todas las líneas y realizarlas de distinto grosor (posiblemente con cambios de presión sobre la zona activa del pincel, o bien con pinceles de distinto tamaño). Ejemplos de líneas que podrían haber sido realizadas con pincel: sgk-076 (fig. 8c) y sgk-060 (anchas) (fig. 2a), sgk-063 (angostas) (fig. 8d), sgk-015 (fig. 8e) y wm-065 (puntos cuadrangulares) (fig. 2i).(10)

Figura 8. Detalle de huellas técnicas de aplicación de pintura: a) tabla-parante sgk-176, digital en rojo y negro; b) tableta sgk-169, digital en rojo y negro con sello; c) tableta sgk-076 (cara reversa), negro con pincel; d) tableta sgk-063, negro con sello y rojo con pincel; e) rama desbastada sgk-015, negro con pincel. Figure 8. Details of technical traces of paint application: a) pillar board sgk-175, digital in red and black; b) tablet sgk-169, digital in red and black with a stamp; c) tablet sgk-076 (back view), black with a brush; d) tablet sgk-063, black with a stamp and red with a brush; e) scraped branch sgk-015, black with a brush.

En cuanto a las habilidades técnicas de aplicación del colorante, algunas piezas denotan un buen manejo de ellas, con evidente control del gesto técnico, produciendo elementos gráficos caracterizados por la prolijidad de los trazos, regularidad de los bordes y mantenimiento de anchos de líneas y diámetros de puntos dentro del propio elemento gráfico y entre elementos del mismo motivo (p.e., tabletas sgk-168, sgk-169, sgk-076, sgk-062 y sgk-063). Otros objetos denotan un menor dominio técnico, con trazos desprolijos, irregulares y de anchos heterogéneos que reflejan que él o la artífice tenía menos destreza para la aplicación de pintura o que realizó los diseños de forma más expeditiva (p.e., tabletas sgk-167 y sgk-061, y tablas-parante sgk-175 y sgk-176).(11) En el caso de estas últimas, su mayor tamaño parece haber operado a favor de aumentar la velocidad del pintado, provocando un resultado de morfología dispareja, compatible con un proceso de producción expeditivo. Asimismo, se observan diferencias entre ambas: en sgk-176 los puntos mantienen siempre la morfología circular a lo largo de todo el artefacto, mientras que en sgk-175 los elementos son subcirculares y semiovalados. Estas diferencias podrían deberse a que los/as productores/as de estos diseños no tenían el mismo grado de habilidad técnica, o bien el proceso de producción habría sido más rápido en el segundo (fig. 6c) y con mayor cuidado en el primero (fig. 6d).

COMPARACIONES CON REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y DIBUJOS ETNOGRÁFICOS

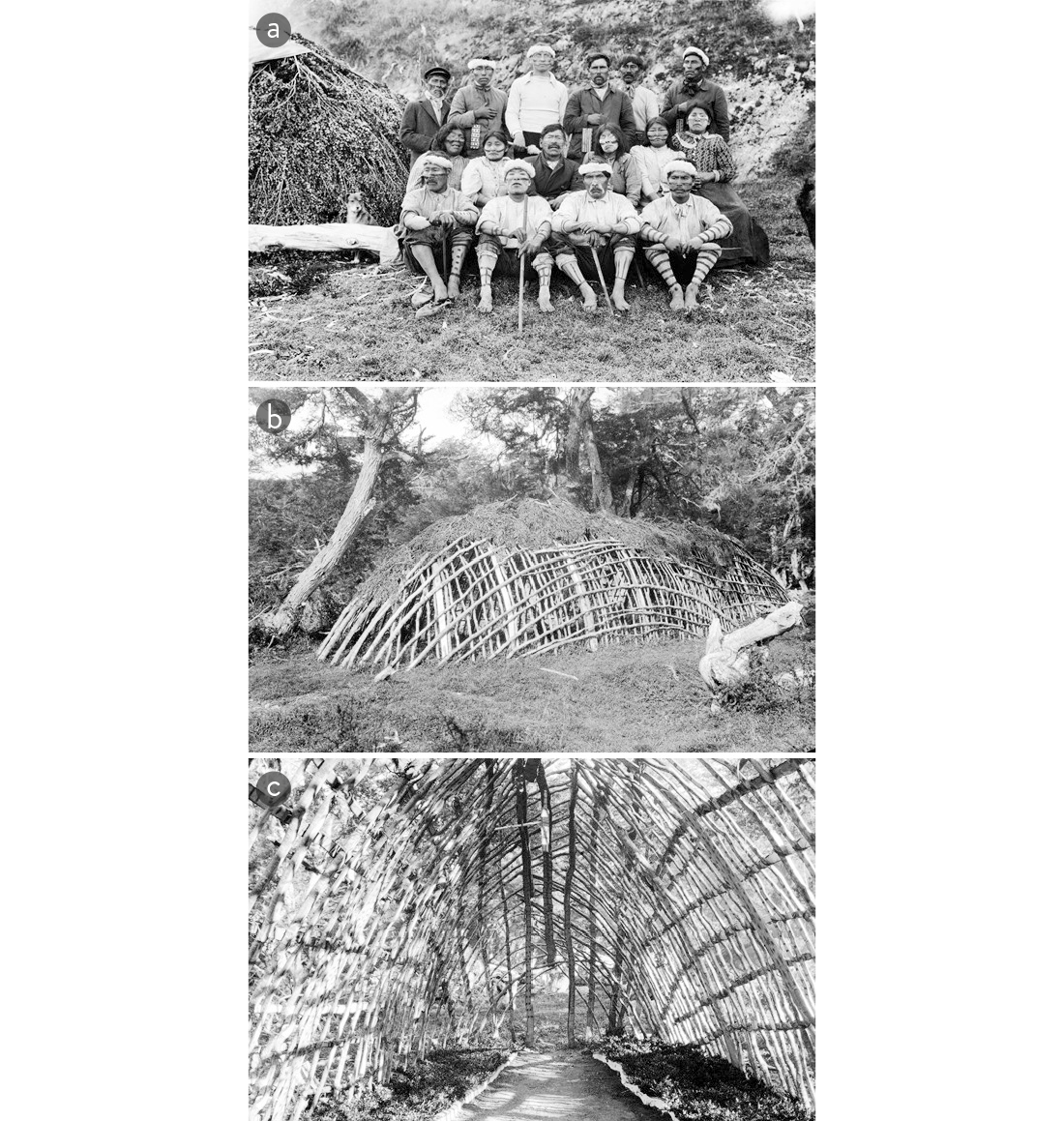

De las series de fotografías tomadas por Martin Gusinde en sus trabajos de campo, hay dos tomas de una misma escena que muestran a un grupo de participantes del chiéjaus posando frente a la cámara, incluyendo a su autor. En una de ellas, tres hombres sostienen una tableta cada uno (fig. 9a). Dichos objetos no se corresponden con ninguno de los registrados en las colecciones bajo estudio, pero muestran diseños totalmente compatibles con el repertorio de la colección aquí presentada.

Otras de las fotos captadas por Gusinde registran el exterior e interior de la choza ceremonial del chiéjaus de 1922 (fig. 9b y c). En esta última pueden observarse al menos unas 20 ramas desbastadas con diseños pintados, nueve tablas-parante decoradas y la tableta sgk-076 colgando de su techo. Dado que la foto es en blanco y negro, la información sobre los colores es restringida, pero pueden reconocerse algunos oscuros (negro o rojo), lo cual coincide con las descripciones de las tablas-parante, ramas desbastadas y la tableta previamente mencionada en este trabajo, con diseños pintados en negro y/o rojo. Esta información visual revela la importante inversión laboral implicada en la preparación de la choza del chiéjaus, ya que su decoración interior abarcó numerosos elementos de su estructura.

Figura 9. Selección de fotografías del chiéjaus de la serie de Martin Gusinde en 1922: a) grupo de personas, incluido a Gusinde; tres de ellos sostienen tabletas de sus brazos; b) vista del exterior de la choza de chiéjaus; c) vista del interior de la estructura, nótense las numerosas tablas-parante y ramas desbastadas con decoración colgadas (fotografías del Archivo Asociación de Investigaciones Antropológicas, Buenos Aires, Argentina). Figure 9. Selection of photographs of the chiéjaus from Martin Guside’s 1922 serie: a) group of people, including Gusinde, celebrating the chiéjaus; three of them holding tablets on their arms; b) exterior view of the chiéjaus hut; c) interior view of the hut; note the numerous pillar boards and decorated scraped branches hanging from its structure (photos from the Archivo Asociación de Investigaciones Antropológicas, Buenos Aires, Argentina).

Los diseños de tabletas y tablas-parante también fueron documentados por Gusinde (1986) y Samuel Lothrop (2000: lám. ix) en dibujos coloreados; hemos identificado seis artefactos de esta colección exactamente iguales o muy similares a dichas reproducciones (tabletas sgk-076, sgk-167, sgk-168, sgk-169 y tablas-parante sgk-175 y sgk-176). Las ilustraciones de Gusinde fueron bastante precisas en cuanto a la morfología de los objetos y sus diseños, lo cual confirma su confiabilidad como fuente de primera mano. Los bocetos de Lothrop, en cambio, presentan solamente patrones con cierta coincidencia con los aquí analizados, sin ofrecer datos de las morfologías de los artefactos. Las similitudes entre estos dibujos y las piezas bajo estudio permiten enfatizar la utilidad de los registros etnográficos como una fuente relevante de datos para las investigaciones antropológicas y arqueológicas sobre cultura material.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. DE AGENCIAS SUBYACENTES A LA VARIABILIDAD Y RECURRENCIAS EN LAS IMÁGENES-ARTEFACTO DEL CHIÉJAUS

El trabajo aquí presentado ha demostrado que el registro etnográfico de prácticas artísticas ofrece una doble potencialidad. Por un lado, constituye la base de los análisis desarrollados por los etnógrafos que realizaron los trabajos de campo (Gusinde 1986; Koppers 1997; Lothrop 2002), y abre posibilidades para futuras investigaciones. Aunque estarían parcialmente limita-das por los sesgos de los catastros iniciales, podrían abrir a su vez la posibilidad de sumar nuevos conceptos y métodos de trabajo que entreguen información previamente desconocida. Por otro lado, la integración de textos, fotografías y artefactos del arte del chiéjaus de 1920 y 1922, y su estudio con métodos sistemáticos y técnicas digitales, han ayudado a caracterizar cualidades tecno-visuales novedosas de las imágenes-objeto, que develan aspectos de las agencias de sus productores/as.

Varias inferencias pueden realizarse a partir de estos análisis. En relación con la construcción de la choza y el desbaste de las ramas, tareas que fueron realizadas con un hacha de hierro, muestran cómo algunos cambios tecnológicos fueron aceptados incluso dentro de la esfera ceremonial, mientras que las prácticas tecno-visuales de decoración de la construcción tuvieron un ritmo de transformación más lento, manteniendo los colores y elementos gráficos que componen los motivos (líneas de puntos, líneas sólidas, series de guiones y grillas). Estos últimos son totalmente consistentes con los repertorios de otras formas de arte yagán, evidenciando un código visual general que operó a gran escala, tales como las pinturas del cuerpo, máscaras y arte rupestre, e incluso algunos diseños de arte mobiliar óseo de contextos arqueológicos milenarios (Fiore 2005, 2006, 2011, 2020; Gallardo et al. 2023).

Con respecto al repertorio de tm de los artefactos del chiéjaus, resulta notorio que, por un lado, las dos tablas-parante y, por otro, las dos ramas desbastadas, comparten los mismos tm y colores, respectivamente, demostrando cierta estandarización en el despliegue de diseños decorativos de estos objetos de gran tamaño, lo cual se confirma con las observaciones sobre la fotografía del interior de la choza ceremonial (fig. 9c). En aquellos casos, la agencia de los/as productores/as fue orientada por un código visual común y no por elecciones personales.

Por el contrario, en las tabletas hay pocos casos de tm compartidos en dos o más ejemplares, e incluso aquellos tm comunes, en general, se caracterizan por trazos y puntos de distinto tamaño, aumentando así la variabilidad decorativa del conjunto artefactual. Esta falta de estandarización implica un cierto grado de libertad operando a escala de los/as productores/as individuales, cuyas agencias dejaron huellas en estas piezas. Situación que resulta llamativa pues se trata de objetos utilizados en un contexto ceremonial como el chiéjaus, a lo largo del cual regían numerosas pautas rituales de alta significación simbólica y social. Las señales de las agencias productoras se observan tanto en la elección/creación de los tm, en la combinación de ellos dentro de las caras de los artefactos y en los diversos grados de habilidad técnica o ritmos de trabajo que subyacen a los gestos técnicos desplegados en la aplicación de pintura sobre los soportes. Así, el estudio de este corpus artefactual ha demostrado que en las prácticas de producción de estas imágenes-objeto se han desarrollado simultáneamente una reproducción visual –de colores, elementos gráficos y algunos tm registrados en otras formas de arte yagán– y una producción protagonizadas por personas con distinto nivel de experticia –desde novatos hasta expertos– y con diversa velocidad en la tarea decorativa –desde expeditiva hasta cuidadosamente ejecutada–.

En el contexto fueguino de inicios del siglo xx, profundamente permeado por la ocupación del usin yagán por población de origen europeo-criollo, la celebración de esta ceremonia constituyó una crucial función de reproducción social. Incluso, cuando hubiese sido impulsada por Martin Gusinde para lograr su registro etnográfico, ambos chiéjaus involucraron la comunicación de saberes y prácticas desde adultos ya iniciados a jóvenes uswaala. En el interior de esa “cueva costera” construida de madera fueguina se generó un pequeño universo yagán, en el que, de la mano de personas con distintos ritmos de trabajo y grados de experiencia técnica, pero orientadas por una cultura visual común, volvieron a florecer los colores fueguinos.

Agradecimientos A la comunidad indígena yagán Paiakoala de Tierra del Fuego (Ushuaia, Argentina), la comunidad yagán de Bahía Mejillones (isla Navarino, Chile) y al Sr. Víctor Vargas-Filgueira, referente del pueblo yagán. Al Padre Franz Helm, rector del monasterio Sankt Gabriel (2022), por su interés en el desarrollo de estas investigaciones y por su generosa hospitalidad. A Claudia Augustat por brindarnos acceso a las colecciones del Weltmuseum Wien. A Lautaro García Guglielmino por el procesamiento de la figura 9c. Este trabajo se enmarca en el proyecto pip–conicet 2080co, Los colores de Karukinka-Usin.

Arnheim, R. 1986. The Tools of Art – Old and New. En New Essays on the Psychology of Art, R. Arnheim, ed., pp. 123-132. Berkeley: University of California Press.

Aschero, C. 1988. Pinturas rupestres, actividades y recursos naturales, un encuadre arqueológico. En Arqueología contemporánea argentina, H. Yacobaccio, ed., pp. 51-69. Buenos Aires: Búsqueda.

Blanco, R. & N. Barreto 2016. Experimental Rock Art Studies. Replication of Pictographs from La Primavera Locality (Santa Cruz, Argentina). En Palaeoart and Materiality. The Scientific Study of Rock Art, R. Bednarik, D. Fiore, M. Basile, G. Kumar & T. Huisheng, eds., pp. 113-127. Oxford: Archaeopress.

Butto, A. & D. Fiore 2021. Fuegian Diaspora: The Itinerary and Agents Involved in the Construction of Fuegian Ethnographic Collections Carried out by Martin Gusinde through South America and Europe, 1918-1924. Museum History Journal 14 (1-2): 1-19.

Casali, R. & A. Harambour 2021. Itinerarios historiográficos: otredades absolutas e imágenes disciplinares sobre Tierra del Fuego. Revista Española de Antropología Americana 51: 203-215.