Tras una larga espera de más de tres años producto de la pandemia del Covid-19, el cambio del Curador Jefe del Museo Chileno de Arte Precolombino y la renovación del Equipo Editorial de su Boletín, finalmente sale a la luz el número especial sobre Arte y Chamanismo. Un proyecto ambicioso que contemplaba inicialmente 19 manuscritos y que, poco a poco, fue madurando hasta tomar su forma definitiva, compuesta de 12 artículos que son resultado de investigaciones acerca de la relación entre el chamanismo y las manifestaciones artísticas de todo el continente americano y la Península Ibérica. En conjunto, los escritos publicados expresan de manera extraordinaria el estado del arte, los debates actuales y las nuevas investigaciones sobre un problema antropológico tan antiguo como vigente, ya que el chamanismo sigue presente, de una u otra manera, en las sociedades contemporáneas, sea en su expresión neo o siguiendo las tradiciones ancestrales.

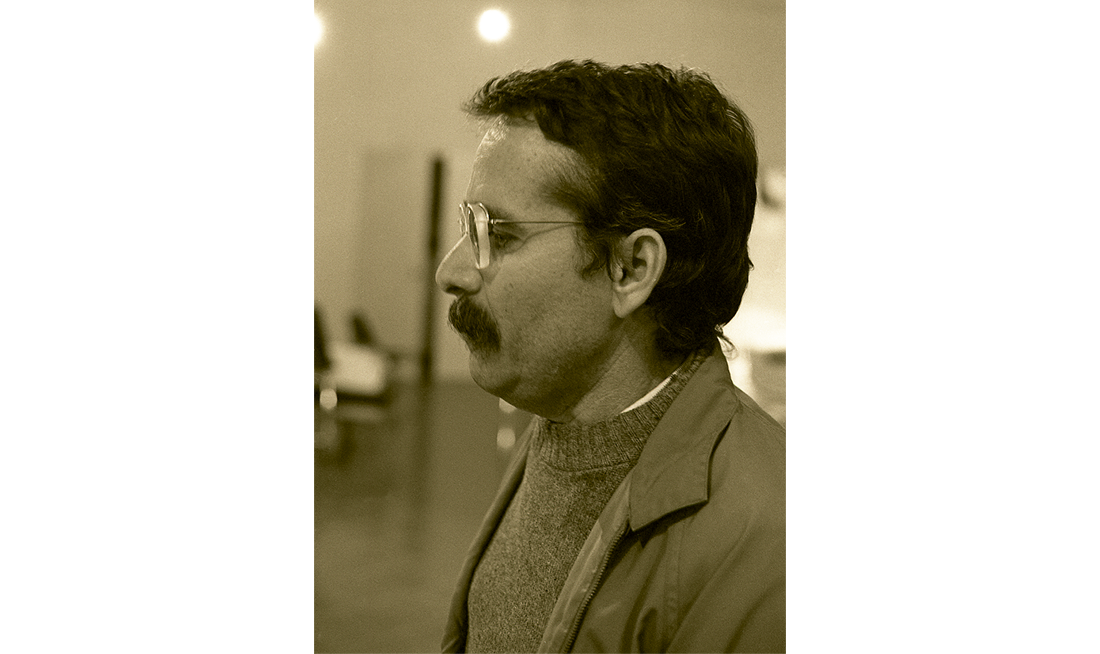

Figura 1. Constantino Manuel Torres durante su estancia en el Museo Chileno de Arte Precolombino en la década de 1980 (fotografía del Archivo Audiovisual MChAP). Figure 1. Constantino Manuel Torres during his stay at the Museo Chileno de Arte Precolombino in the 1980s (photo from the MChAP Audiovisual Archive).

Este número especial nace de una iniciativa mayor: la exhibición temporal Chamanismo. Visiones fuera del tiempo / Shamanism. Visions outside of time, montada por el Museo Chileno de Arte Precolombino entre el 15 de diciembre de 2022 y el 2 de julio de 2023, gracias a la participación de Constantino Manuel Torres como curador invitado, quien estuvo a cargo de la producción del guión y los contenidos, tanto de la muestra como del catálogo de la exposición. Para el Museo es un honor su colaboración en esta instancia, dado que Constantino tiene un largo e íntimo vínculo con nuestra institución, pues llegado a Chile en el año 1982 permaneció en el Museo casi todo el año 1983, y luego en una segunda oportunidad en 1987, estudiando las colecciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en América y, además, colaborando en algunas exhibiciones (Torres 1984, 1988). Un aspecto muy significativo para este Boletín es su contribución con el número inaugural mediante uno de sus trabajos más prestigiosos y leídos, “Tabletas para alucinógenos en Sudamérica: tipología, distribución y rutas de difusión” (Torres 1986). Tener ahora a Constantino coeditando este número especial junto a José Berenguer, quien fuera Curador Jefe de la institución por más de cuarenta años, y quien suscribe, el actual Editor del Boletín en representación de su Equipo Editorial, es una suerte de simbiosis temporal y generacional que condensa en un mismo cuerpo digital toda la historia de esta revista.

En las siguientes páginas, será el propio Torres, junto a Berenguer, quienes harán un repaso completo de este número especial. A partir de cada uno de los artículos que componen el volumen, ambos darán cuenta de la relevancia de este tema de investigación, sus aristas intelectuales para las humanidades, las ciencias sociales y las artes, las perspectivas contemporáneas y los desafíos para el futuro. Fueron ellos quienes concibieron, diseñaron y organizaron este número especial, pensando en quienes podrían contribuir, realizando las invitaciones y la recepción de los manuscritos. Fue en una etapa muy posterior, desde el 1 de enero de 2022 y una vez que ya habían ingresado todos los manuscritos en el proceso editorial, que el nuevo Equipo Editorial del Boletín asumió este proyecto. Un gran desafío para nosotros, pues debíamos lograr una edición satisfactoria que cumpliera con las expectativas de las autoras y los autores, de los coeditores invitados, del Museo y de la Universidad, y en especial, de nuestro círculo de lectores y lectoras, que esperan lo mejor de nuestro trabajo.

No es este el espacio para profundizar en torno a la relevancia o el alcance del problema del chamanismo y su relación con el arte en América. No me cabe duda que las páginas que siguen hablarán mejor que yo sobre este tema. Me gustaría aprovechar esta oportunidad, sin embargo, para homenajear en nombre de este Equipo Editorial, del Boletín y del Museo Chileno de Arte Precolombino, el largo recorrido de investigación de Constantino Manuel Torres en el campo del chamanismo amerindio, no solo por la sorprendente calidad y profundidad de sus estudios, sino especialmente por algo que hoy cuesta encontrar en la escena académica nacional e internacional: la pasión incombustible, el amor a lo que hace, la entrega ciega, el compromiso con el conocimiento, la voluntad de aportar, la búsqueda insaciable, la necesidad de contar al resto lo que sabe, la entrega desinteresada y la disposición a todo motivado por sus principios, pero en especial, la tozudez de seguir adelante sin importar lo que suceda. Es esto último lo que lo tiene aquí, aún con nosotros, compartiendo su sabiduría y experiencias, a más de cuarenta años de su primer encuentro con el Museo, con el Boletín y con Chile.

Con nuestro más sincero respeto y admiración hacia él, con cariño y humildad, en forma personal y en nombre del Equipo Editorial, dedicamos el trabajo y esfuerzo vertido en estas páginas, tras cada letra e imagen, por cada lectura y corrección, a Constantino Manuel Torres.

REFERENCIAS

Torres, C. 1984. Tabletas para alucinógenos de San Pedro de Atacama: estilo e iconografía. En Tesoros de San Pedro de Atacama, pp. 23-36. Santiago: Museo Chileno de Arte Precolombino.

Torres, C. 1986. Tabletas para alucinógenos en Sudamérica: tipología, distribución y rutas de difusión. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 1: 37-53.

Torres, C. 1988. El arte de los Taíno. En Taíno, los descubridores de Colón, J. Berenguer & J. Martínez, eds., pp. 9-22. Santiago: Museo Chileno de Arte Precolombino.